黄琪翔旧居:李宗仁公馆的邻居

桂林日报

2024年07月11日

图①:黄琪翔旧居被花草树木包围。

图②:黄琪翔旧居融合了中西方建筑风格。

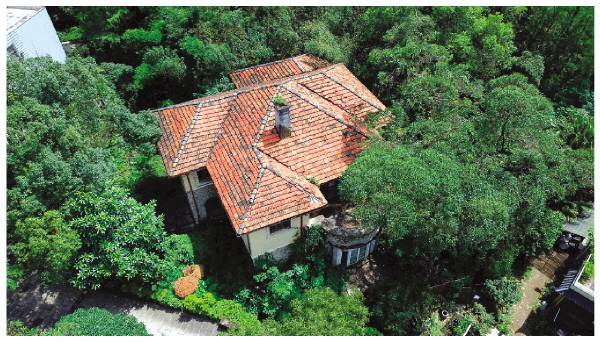

图③:黄琪翔旧居俯瞰图。

□本报记者苏展 文/摄

上一篇“老房子”我们走进了位于桃花江畔的“李宗仁公馆”,这栋建筑实际上是李宗仁的“二夫人”郭德洁在抗战期间在桂林开办学校和教养院时,于甲山一块地皮修建的一栋别墅,如今这栋建筑坐落于桃花江路9号,保存完好。而就在这栋建筑不远处的桃花江路5号,还有一处规模和设计都不差“李宗仁公馆”的民国建筑,本期我们就走进这栋建筑与它最初的主人——黄琪翔。

“一起回桂林养老”

此前的篇章中我们了解了李宗仁的“发家史”,其中有写道,1908年,李宗仁考入了广西陆军小学堂第三期,从此开启了他不平凡的军旅人生。

这里我们可以关注一下这个名为陆军小学堂的军事教育机构。其实当时这个机构不止广西有。从1905年开始,清政府就开始在全国各省设立陆军小学堂,宗旨为“一切教育,以忠君爱国为本原,德育、体育为基址,振尚武之精神,汰叫嚣之陋习”。每所学堂定额为90名至300名不等,年龄为15岁至18岁之间(武备学堂挑选的可在20岁以下),学制三年。正是这些分布在全国各省的陆军小学堂培育了后来很多叱咤风云的革命战场的名将,李宗仁是其中一位,而本期的黄琪翔也是其中一位。

1912年,李宗仁结束广西陆军小学堂学习,接着又考入广西陆军速成学堂,继续深造。这一年,就在隔壁广东,一个叫黄琪翔的毛头小伙考入了广东的陆军小学堂。

“好男不当兵,好铁不打钉。”这是那个时代的一句民间歌谣,反映了当时社会普遍重文轻武的现象,不是穷苦人家是不愿意孩子去当兵的。黄琪翔与李宗仁有着不少相似之处,他们的幼年都是在艰苦的生活环境中成长,都在少年时期受到辛亥革命浪潮的洗礼,怀揣一个报国梦,走上从军之路。

李宗仁是土生土长的桂林人,而算起来,黄琪翔与桂林也有着渊源,他的外公刘应华曾经就在桂林任县丞,母亲刘桂五在此出生。后因家庭变故,一家人回到祖籍广东生活,黄琪翔在广东出生。

黄琪翔是北伐名将,北伐战争期间,他率国民革命军英勇善战,战功显赫;他同样也是抗战功臣,抗日战争期间,他坚持团结,积极抗战,为抗日战争的胜利冲锋陷阵。李宗仁同样也经历过这些。

1938年,抗战期间,黄琪翔到桂林就职,也许是两人有着太多共同点,黄琪翔与李宗仁关系甚好。李宗仁向黄琪翔妻子郭秀仪提议,希望黄琪翔在桂林买块地盖所房子,将来大家一起回桂林养老。

黄琪翔当时对这个提议也感到亲切与合适。上篇提到,此时郭德洁正在筹建李宗仁公馆,于是她顺手也帮着黄琪翔在甲山自己的家附近选购了20多亩地。就这样,他们成为邻居,桃花江边多了两栋“养老房”。

黄家请来了著名建筑工程师林乐义负责设计建造这座小洋房。林乐义毕业于上海沪江大学,抗战期间在桂林等地从事建筑设计,在此前的篇章中的广西省立桂林师范学校(桂林师范高等专科学校的前身)旧址也是出自他手。

这栋小洋房为石、砖、木结构,占地200多平方米,分上下两层。外墙以青砖和大理石料相间,窗式亦中亦西,红洋瓦盖顶。楼内铺设木地板,设有西式取暖壁炉,整栋建筑呈现出中西结合的建筑风格。并在楼房周围遍种果树和花木,加上围墙,成为一处典型的花园洋房。

黄琪翔为何到桂林

黄琪翔来桂林的时间是1938年8月,当时黄琪翔从武汉到桂林就职,这个时间点桂林正成为“大后方”,李宗仁在前线刚完成了“台儿庄大捷”。一直陪伴李宗仁的郭德洁也处于事业的“当打之年”,此时的广西也被称赞为“中国的模范省”。可以说此时的李宗仁以及桂系正是风光无限,而黄琪翔却正在经历自己的事业低谷期。

那么到桂林前黄琪翔在做什么呢?1937年,黄琪翔在武汉就职。当时南京已经沦陷,华北地区、东南沿海,大部分被日军侵略占领。9月22日,国民党中央通讯社发表了《中共中央为公布国共合作宣言》。23日,蒋介石发表谈话,实际上承认了共产党的合法地位。至此,抗日民族统一战线正式形成,第二次国共合作开始。在当时的形势下,国民党政府改组了军事委员会,并成立了政治部,以陈诚为部长,黄琪翔为副部长。中共方面,亦接受国民党的邀请,派周恩来为副部长。

黄琪翔在此前大革命时期就和共产党党员并肩作战,结下了深厚友谊,其后他在历次政治事件中都主张联共反蒋,当时他对国共合作,团结抗战抱有希望,他每天都去政治部上班,他对周恩来非常尊重,两人建立了深厚的友情。

然而,在当时的政治部里,由于党派不同,政治观点难免出现各种矛盾斗争。黄琪翔一贯主张联共抗日,与周恩来、郭沫若等共产党人和抗日民主进步人士走得较近,工作也配合默契。而与政治部内国民党右派反动势力却格格不入,矛盾日深。陈诚看出了形势,他和黄琪翔说,他不久也将调离政治部(到第九战区任司令长官),建议把黄琪翔调任白崇禧任部长的军训部去当次长。很显然,黄琪翔知道这不仅仅是陈诚个人的意见,肯定是贯彻蒋介石的意图,只好接受。之后他便离开了武汉,到桂林就职。

军训部次长这个职务属于“闲职”,黄琪翔在桂林每天大部分的时间只能看看报纸,听听广播,关心抗战局势。偶尔也会被派去前线军营里视察一下工作,督促军队训练进展。这个职务他担任了一年多。1939年秋天,日军进一步扩大侵略,在此紧急情况下,黄琪翔才再次被调任前线指挥军队作战。也就是说,黄琪翔在桂林的时间,主要集中在1938年至1939年。也就是这期间,他在桃花江畔留下了这一栋房子。

黄琪翔桂林旧居的发现与确认

如上文所言,黄琪翔是北伐名将、抗日功臣、爱国将领。国共合作时,与周恩来总理同任政治部副部长,后协助邓演达创建成立了中国农工民主党,并被选为农工民主党中央副主席。新中国成立后,他历任国家体委副主任、国防委员、政协全国委员会常委等重要领导职务。这样一位军政界风云人物曾在桂林就职有一年多,也许一年多的时间并不算长,所以他所留下的这一处居所一度无人知晓。

据中国农工民主党桂林市委会(以下简称农工党桂林市委会)官网公开信息显示,如今的黄琪翔桂林旧居被发现是在2001年8月,当时有群众反映在桃花江畔、李宗仁公馆边上,建有黄琪翔的居所。

当时,农工党桂林市委会组织人员进行了实地查看,发现这栋别墅确实具有典型抗战时期建筑风格,但遗憾的是,现场无法找到该别墅就是“黄琪翔故居”的确凿证据。

为了能够找到进一步的证据来证实该别墅就是黄琪翔的故居,农工党桂林市委会通过电话和信件与黄琪翔的遗孀、时任农工党中央名誉副主席的郭秀仪联系。

在电话和信件中,郭秀仪证明,1938年8月黄琪翔到桂林赴任期间,曾请美国归来的著名的设计师林乐义在上述地点设计建造了一栋别墅,但在抗美援朝时捐赠给了国家。据郭秀仪的口头描述,当时所建别墅与现今发现的别墅,所处地点和外观、周围环境等都相吻合。之后,农工党桂林市委会又将从不同角度对该别墅外观拍摄的照片邮寄给郭秀仪,郭老看后,明确表示该别墅确为黄琪翔所建,并在照片背面签字确认。

而由于当时桂林市城市建设发展速度快,该别墅所处的地块已被列入开发的范围。为了让该建筑免于被拆除的危险,农工党桂林市委会将有关情况向文化局等有关部门反映。文化局的文物工作队有关人员在现场查看之后,通过多方的共同努力,该别墅作为所存无几、保存完好的抗战时期典型建筑,被完好地保存了下来。只是由于诸多方面的原因,该别墅还是未能被确认为黄琪翔的居所。

为了避免这栋建筑因“身份不明”而无法得到有效保护。农工党桂林市委会曾先后多次向农工党中央、农工党广西区委会反映,农工党中央和农工党广西区委会的有关领导也曾多次到现场进行了考察,并出面与相关部门进行了沟通和协调。

但遗憾的是,在相关部门干预之前,该别墅及其周边的地皮已出让给开发商进行房产开发,别墅及其周边的环境已遭到一定的改造(如原有的避弹室已被打开一个大口成为一扇门,池塘已被填平),同时将建筑内部进行重新装修和添置了家具。如果不及时对该故居进行确认,开发商将可以对其结构进行进一步的改造,甚至是拆除。

为了防止这一局面的出现,2007年,农工党桂林市委、桂林市文化局等有关部门再次组织人员进行实地勘察,并收集了长期以来与郭秀仪来往的信件及其签字确认的照片等相关证据材料。虽然如此,但由于历史原因,有关该别墅的官方档案材料很难找到,最终该别墅还是以“证据不充分”和“该别墅不符合被认定名人故居的条件”等原因,未能被确认为黄琪翔的桂林故居。

直到2014年,桂林市人民政府印发《关于公布第六批桂林市文物保护单位及其保护范围的通知》,农工党创始人之一、北伐和抗日名将黄琪翔在桂林的旧居被正式列为桂林市文物保护单位。2019年,黄琪翔故居被列入广西文物保护单位。

虽然该建筑最终被确定为文物保护单位,但由于此前种种原因,其产权几经易主,已流向民间。该建筑最近一次受到关注是在2020年,该建筑以3500万元的底价在网上挂牌转让,增加幅度为5万元/次。据了解,数年前,一名自然人通过拍卖取得了黄琪翔故居的产权,因资金需求,这名自然人将黄琪翔故居抵押给了银行,委托某产权交易所进行转让。近期记者走访黄琪翔旧居,从该房屋物业处了解到,2020年的那次转让最后以无人接手告终,目前房屋归属并无变化。

根据2017年11月4日修正的《中华人民共和国文物保护法》的相关规定,“非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的,应当根据其级别报相应的文物行政部门备案。”也就是说,虽然文化保护单位在自然人手上,可以转让、抵押,但亦受到相应的限制。

黄琪翔是中国农工民主党的创始人之一,农工党中央副主席,他于抗战期间在桂林留下的这一处居所是民国建筑史、政治史的重要实物资料,对桂林市统战工作有着积极意义。