如何都把圣贤非

桂林日报

2025年01月06日

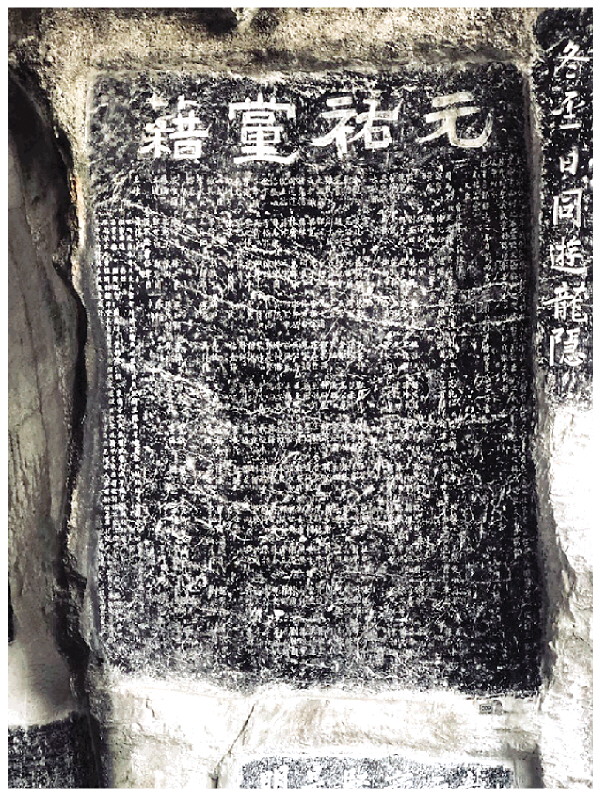

图①:今天龙隐岩的众多石刻中,题额“元祐党籍”的石刻十分显眼。

图②:近看由元祐党人梁焘后人梁律在宋宁宗时代根据拓片复刻的元祐党籍碑石刻。

□本报记者杨湘沙 文/摄

如前所述,担任广南西路转运判官的梁安世在桂林留下了很多印迹。在那个时代,虽然他的仕途成就不如其他几人——比如张孝祥、范成大、张维、刘焞、王卿月等——未尝主政广西,但把视线放长远一点来看,他还算生活在一个不错的年代。按照今之学者的戏说,1154年中进士的这批人,堪称中国历史上最牛的一批“高考生”。

看看这一年入榜的进士名单,我们就知道这一榜的进士对桂林的影响有多大:状元张孝祥,当过广西老大;范成大,当过广西老大;还有陈贾之后、朱晞颜之前的赵思,虽然如今鲜有人提及,但毕竟与前面两人是同年,也是广西老大(1191年至1193年在任)。

这一榜进士中,其他的著名人物还有杨万里、虞允文。虞允文是著名的“书生退敌”典故的主角,以少胜多,与金兵打了一场经典的采石矶大战,杨万里则与范成大一起名列“中兴四大诗人”。当然,秦桧的儿子秦埙也在其中。秦埙本是内定榜首的,但高宗已经对秦桧心生芥蒂,硬把状元给了张孝祥,狠狠地打了秦桧的脸。其实,秦埙也非浪得虚名之辈,颇得家中诗书传承,奈何老爹日暮西山,大势已去。

和这些人同榜中进士,当然是梁安世履历中的亮点。而恰巧错过了北宋元祐党籍之祸和南宋的庆元党禁,不能不说梁安世的运气还不错。不过,另一位广西老大在庆元党禁中却深陷其间,成为了韩侂胄攻击赵汝愚和朱熹一方的工具,这个人就是应孟明之后的广西老大陈贾,在任时间为1189年至1190年。

我们知道,应孟明回到朝廷中枢后曾经被韩侂胄邀请加入阵营,但被应孟明断然拒绝,在史上留下了一个刚正不阿的名声。

一前一后两任广西桂林大佬在庆元党禁中的不同立场,让我们不禁对当年的这场运动充满了好奇。这场运动对桂林造成了什么影响?毕竟,世上仅存的两块北宋时期的元祐党籍碑,桂林就有一块,而且是保存最好的那块。发生在十二世纪一头一尾的两次运动,似乎都有桂林人的影子,好像不聊聊它,总感觉缺了点什么似的。

陈贾的悲哀

陈贾接的是应孟明的班,他在桂林待的时间不长,仅两个年头,可能是这个原因吧,桂林的石刻群里,难觅他的踪影,现今的桂林人,也甚少提及这个家伙。当然,可能还有另外一个原因,让桂林人对陈贾很不屑,因为他是庆元党禁中攻击朱熹的干将,做了韩侂胄打压政敌的马前卒。陈贾是庆元二年(1196年)初冬才回到朝廷的,之前一直出任外官,包括在桂林这段经历。悲哀的是,史书关于陈贾的记载甚少,虽然为韩侂胄出力不少,似乎并没得到相应的待遇,更像是韩侂胄为了壮大队伍,临时拉的壮丁。陈贾的入朝任职,似是韩侂胄感到朱熹不知趣后的反应,但显然担任监察御史的沈继祖,都比陈贾更受青睐——陈贾在之前的宰相王淮手下也曾任过监察御史,深知王淮不喜理学,陈贾也曾上疏说过朱熹理学的不是:“道学之徒,假名以济其伪,乞摈斥不用。”当时理学又被称作道学,有此番表态在先,可能也是韩侂胄拉陈贾入阵营的主要原因吧。奈何不知什么原因,是出力不够猛呢,还是能力本就不够,此后整个庆元党禁的运动过程中,就基本上不再见到陈贾的身影了,远不如其他一些人,史书上频频提起。倒是后世的一些文人,留下了不少讽刺陈贾的文字,其中署名淳熙太学生的一首七言绝句,更是让人唏嘘:

《刺陈贾》

周公大圣独遭谤,元晦真贤亦被讥。

堪叹古今两陈贾,如何都把圣贤非。

元晦就是朱熹,宋俞文豹《吹剑录外集》曾经记录,淳熙九年(1182年),朱熹当浙东提举的时候,曾经举报台州巡按唐仲友有不法行为,但当时的丞相王淮与唐仲友是姻亲关系,于是就让陈贾出面怼朱熹,陈贾结果还真干了这事。

有意思的是,当时还有个叫郑丙的人,也一起发表了和陈贾相似的意见,而这个郑丙,在十多年前还做过广西提刑——又是个和桂林发生过关系的人,而且,江湖上名声还不错。有个这样的故事,说是在广西路任上,归正官沙世坚性勇武,因贪赃案被发配静江军。当时,广西大盗十分猖獗,郑丙就叫沙世坚立功赎罪。沙世坚接受任务后,及时将大盗头目捕获,为民除了害。郑丙就上奏恢复沙世坚的官职。复职后的沙世坚,又打了好些个胜仗。此事被人津津乐道,而郑丙的知人善任可见一斑。

这件事情又似乎在告诉我们,韩侂胄对朱熹的打压,就手下人的立场来看,站队搏官场前途的确实不少,但也未必就全是拍韩大人马屁的投机分子,确实也有一些真的不把朱熹学术理论当回事,而且不把朱熹当圣贤的人。陈贾属于哪种?这么来看,其实也是不好轻易下结论的。

不过,韩侂胄一方把学术争论当作争权夺利的工具,并且任意发挥,大肆打压对手,却为今人所不齿,当然,很多古人也不认可,甚至《宋史》一书里,还把韩侂胄归到了奸臣行列。

有人的地方就有江湖

庆元党禁发生在皇权交替之际。这么一说,可能我们很容易就能明白,时局为什么会产生如此大的动荡了。皇权更迭,正是权力洗牌的时间,权力洗牌,最常见的表现形式就是铲除异己。而铲除异己的方式有很多,抓贪是一种,但真正杀人诛心的还是从学术思想领域入手。所以,韩侂胄压服老对手赵汝愚的方法,最简单高效的方法,就是把赵汝愚盟友朱熹的道学思想打成伪学,然后就予取予求了。

其实,刚开始的时候,赵汝愚和韩侂胄是一伙的,两人联手宗室成员赵彦逾把赵扩扶上了位,也就是宋宁宗,而让“神经错乱”的光宗当了太上皇。这次宫廷政变中,身为宗室成员的赵汝愚是主导者。起事前,赵汝愚做出了许诺,比如说让赵彦逾主政,让韩侂胄当节度使,他自己居幕后。问题是,赵汝愚事成之后,好像把这事给忘了一样,说自己和赵彦逾是宗室成员,而韩侂胄是外戚,都不方便言功。这里面的滑稽之处在于,既然“各不言功”,你老赵倒是一人之下万人之上,独揽相权,志得意满,我赵彦逾却被外放,做了个四川安抚制置使兼知成都府,居然就远离了朝堂。而韩侂胄更惨,只弄了个宜州观察使(正五品)兼枢密都承旨的待遇。

枢密都承旨干啥的?掌管枢密院内部事务,检查枢密院主事以下官吏的功过及其迁补等事。皇帝于崇政殿处理政务检阅禁军武士、接见外国使臣与少数民族首领时,枢密都承旨侍立于侧,随事陈奏,或取旨以授有关机构——就是个机要秘书嘛。韩侂胄也找过赵汝愚,想谈谈这件事,奈何老赵不知出于什么心理,态度十分冷淡。这隔阂自然就产生了。

通常来说,赵汝愚此时权柄在握,是有资格在韩侂胄面前端一端架子的,但他显然只是保持了对韩侂胄的戒心,却忘了韩侂胄的背景和能量,毕竟,韩侂胄的祖爷爷也当过宋朝的宰相,而且,韩侂胄的孙侄女,就是新登基的宋宁宗赵扩的第一任皇后,随便吹两下枕边风,说给韩侂胄压压担子,你老赵也不好驳大老赵赵扩的面子吧?而一旦韩侂胄在赵扩面前说两句你赵汝愚的坏话,你还真可能吃不了兜着走。更别说他还是宋高宗皇后吴氏的外甥,又是宋神宗第三女的孙子,堪称南宋第一外戚,你就这么把人家给晾着?

朱熹也劝过赵汝愚,说这一大咖,你跟他较啥劲呢?给他一节度使,如他愿,然后让他远离中央朝廷,不就皆大欢喜了嘛。但赵汝愚听不进,硬是要把危险因素放在眼皮子底下,可能觉得这才是最可靠的控制吧。然后,隐患就此埋下。

应该说,赵汝愚刚开始对韩侂胄的打压是成功的,毕竟,赵汝愚根正苗红,是宋太宗赵光义的八世孙。一路数下来,赵汝愚是宋朝宗室成员里第一个也是唯一出任宰相的人。老赵掌权后,做了一件大事,就是把学术上有宗师之称的朱熹招到了朝廷,安排朱熹给宋宁宗讲课。当时的朱熹在江湖上地位很高,简直就是泰山北斗一样的存在,旗下门生弟子众多,影响力巨大。老赵也是信奉道学的人,把朱熹拉进自己的阵营,一个做政治领袖,一个做思想领袖,双管齐下,再加上众多追随者的捧场,赵汝愚的权力体系看上去牢不可破。

不过,篱笆扎得再密实,也会有缝,赵汝愚这道篱笆最大的缝就是他的出身问题。他号称南宋第一宗室没有问题,但在宋太祖赵匡胤那时候就曾定下一条规矩,就是宗室成员不能为相,怕的就是宗室宰相权力太大,影响皇帝的发挥。这条规定后面果然成为了赵汝愚的痛脚,被韩侂胄清楚地看在了眼里,一番筹划后,一击即中,然后如阿喀琉斯的脚跟一样,一击即溃——这里面,当然也有宋宁宗的原因,即使在赵汝愚独掌相权风光无限的时候,碍于祖训,赵扩这心里其实一直都在赵汝愚和韩侂胄之间摇摆的,他动谁不动谁,往往只需一个契机,并不需要太讲道理。

而韩侂胄凭借自己独特的优势,给宋宁宗提供了这个契机。在与赵汝愚的争斗中,韩侂胄有两个明显的优势。首先,他是第一外戚。在外戚与宗室之间做选择题时,君主往往认为同姓宗室的威胁要比外戚来得更加直接要命,通常都是亲外戚而忌宗室的。这个好理解。其次,韩侂胄的官职确实不高,奈何他实际上离皇帝更近,更有亲近皇帝、交通内廷的便利。

除此之外,韩侂胄还有两大杀器。一是利用职务之便,掌握皇帝的御笔内批。御笔内批是皇帝的特权,无需中书省议论,别问为什么,下面直接执行就是。宁宗偏偏又是个喜欢御笔内批显示权威和圣上智慧的人,这就给韩侂胄的反击提供了诸多方便。第二,利用诸多方便之门,韩侂胄先下手为强,把左右舆论、弹劾宰相的台谏势力在潜移默化间收入手中。千万别小看这台谏势力,他们妥妥的就是包括宰相在内的高阶官员杀手。赵汝愚也不是不知道这条路的重要性,从他招朱熹入朝试图直接影响皇帝一事上我们也看得出来,但他一是在台谏这边下手慢了,操作起来也不如韩侂胄顺手,二是他终究轻敌了,延续了宋朝一贯的文人轻视武将的思路。结果很快就败得一塌糊涂。

在宁宗御笔的掩护下,大批的韩方力量被引入朝廷,然后韩侂胄紧抓住赵汝愚的宗室身份不放,狠狠地打向了七寸处。当然,原来的盟友赵彦逾的临别“秋波”,更是往炉膛里又添了一把火:赴任辞别宁宗时,赵彦逾拿出了一份名单,说里面全是赵汝愚的同党。赵彦逾同为宗室成员,和赵汝愚、韩侂胄一起扛过枪、一起同过窗、一起……这颗重磅炸弹一出,不炸也是一根刺,赵汝愚的败局基本已定。

先是朱熹不讨宁宗的喜欢——除了韩方势必要拔掉赵汝愚的这面旗帜的原因外,朱熹的唠唠叨叨和成天挑刺,让宁宗很是厌烦——黯然离开了朝廷;然后赵汝愚的干将彭龟年外放,也离开了朝廷;再然后,就轮到大势已去的赵汝愚自己了。庆历元年,宁宗下定决心,罢黜了赵汝愚。

与文士出身的赵汝愚相比,以武将身份立世的韩侂胄手段要硬得多,铲除异己的时候绝不手软,他斥道学为伪学,与他意见不合之人,都统一划入“道学之人”阵营,就连科举考试中,稍涉义理之学者,一律不予录取。后面的事情我们可能也都知道了,赵扩在韩侂胄的影响下,下诏订立伪学逆党籍,名列党籍者,都受到了不同程度的处罚,然后与他们有关系的人,都不准为官,也不准参加科考,彻底掐断了上升空间。从公元1195年开始的这场禁伪学运动前后持续了六年时间,这就是史上的“庆元党禁”。

似曾相识的庆元党禁和元祐党人

庆元党禁中,受打击和牵连的绝不止已列入党籍的五十九人为上限,而是士人普遍受害,弄得人人自危。对于一直读“桂林那些事系列”的桂林人来说,列入党籍的五十九人大名单中,最为熟悉的可能是一个叫吴猎的湖南人。吴猎相当于张栻的弟子,和朱熹也熟,张栻离开桂林后,把吴猎推荐给了刘焞,而吴猎出计,帮刘焞解决了李接的农民起义问题。庆元党禁运动中,正好在朝廷工作的吴猎未能逃过此劫。虽然后来党禁放开,大部分人都被平反,吴猎也在其中,但迟来的正义,真的还能称作正义吗?此事值得商榷。

列入庆元党籍名单的只有五十九人,但在更早的宋徽宗时代,还曾发生过一起涉及面更广的讨伐“元祐党人”运动——元祐是宋哲宗时代的年号。主持这次运动的是宰相蔡京,1105年,蔡京把那些与自己政见不合或有私怨的大臣一律贬黜,列入元祐党人名单的有一百二十人,全部被斥为元祐奸党。最有“创意”的是,宋徽宗听信蔡京的话,把所谓“元祐奸党”名单御笔亲书刻于石上,还命蔡京抄写出来,下令全国各州县立石刻碑,颁行天下。但是这件事情,因朝中和地方反对声音太大,第二年又下诏全国各地毁碑,所以,这块碑实际上存在仅一年便烟消云散,也是相当的儿戏。元祐党人的彻底平反要到高宗时期(1127-1162年在位),此时距离当初立碑已经过去了几十年。

俗话说,人在做,天在看,世上没有不透风的墙,这么大件事,即使碑毁了,怎能不留痕迹呢?于是在桂林,就出现了一单例外状况。

宁宗庆元戊午年(1198年),元祐党人梁焘的曾孙梁律,根据家藏的旧拓本,重新将“元祐党籍碑”刻在了龙隐岩上。梁律认为,曾祖父能与司马光、程颐等大儒同列党籍,足以永垂后世,光耀后代。估计这是宋徽宗和蔡京完全没预计到的事情,用来数落别人的罪状,结果反倒成了他们恣肆弄权、陷害忠良的铁证。

这块刻于龙隐岩石壁上的《元祐党籍》碑,是目前全国仅存两块中最完整的一块。有意思的是,梁律的拓本,为什么会在这个时候拿出来重刻?尤其是在这个庆元党禁运动正进行得如火如荼的时候拿出来?

这个时间点颇令人玩味。1198年,主政桂林的是张玠,他对静江府下级官员梁律的举动显然持的是默许态度,这又是为何?