我本将心向明月

桂林日报

2024年05月23日

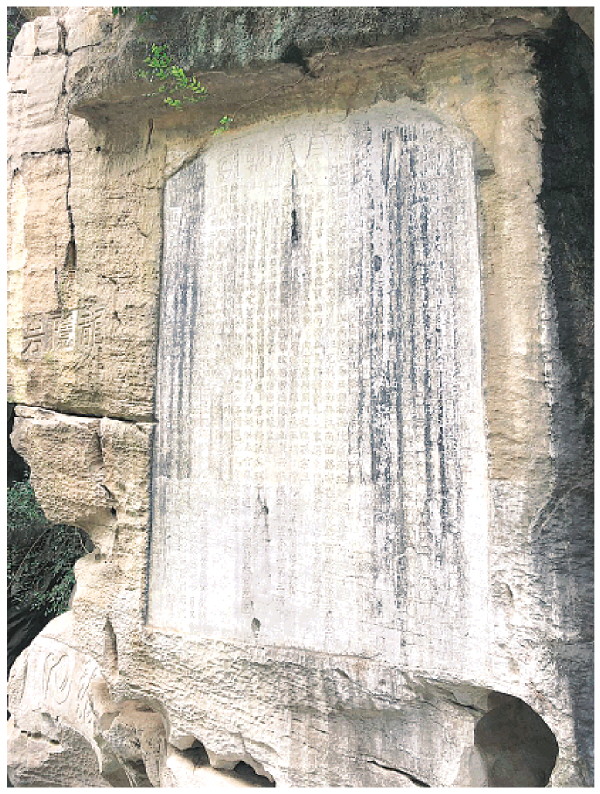

图①:位于七星公园龙隐岩入口处的《平蛮三将题名碑》,是狄青平定侬智高回到桂林后所刻,目的是为此次平乱的三十七将留名。 记者杨湘沙 摄

图②:位于桂林铁封山的《大宋平蛮碑》。图片来源于网络

□本报记者 杨湘沙

之前我们聊过,唐朝的时候,虽然桂林因为自然山水风貌极佳的原因,再加上延袭隋朝的贬谪制度,不少文人墨客为桂林山水鼓与呼,让当时桂林的地位一步步抬升。但这个地方毕竟只是此处不留爷,爷下桂州去的无奈之选——仕途不得志,何不纵情于山水之间?

到了宋朝时,情况已经截然不同。北方战局胶着难下,燕云十六州收复遥遥无期,连两个皇帝都被人抓了俘虏,让赵宋王朝颇有些进退失据的意思,早早就打定了经营岭南这个大后方的念头。然而一开始,中原的大佬们还是更喜欢中原,对于岭南这样的偏远地区,显然还有着很大的偏见,大抵是当作鸡肋,有它无它,就那么回事。这也是侬智高事件愈演愈烈,几乎让赵宋王朝下不来台的根本原因。

侬智高起义一事,带给赵宋王朝的教训是相当深刻的,这偏远的南蛮流放之地,居然也能让上位时势如破竹的赵家如此狼狈,实在是没想到。当然,此时的宋朝,武力值还是基本在线,平定侬智高,只在于上不上心而已,一旦上心,岭南地区相对落后的生产力和战力,顷刻间也就土崩瓦解了。

这件事情,对于桂林,也就是当时的桂州来说,却也算不上坏事,因为侬智高的兵锋所及,一度横扫两广,甚至一圈迂回下来,都已经打到了昭州,也就是平乐附近,但就是没到桂州。如同坚冰遇上沸汤,一触即溃,侬智高就此缩回了邕州,也就是南宁附近,然后一蹶不振,最后大部队被狄青、余靖等干净利索地收拾了,最终的结局就是自己也身死大理。

狄青等人的“平蛮”之举堪称势如破竹,但宋王朝也不得不考虑一个岭南地区日后的长治久安问题,那么,桂州在此次侬智高势同狂风扫落叶一般的肆虐中犹能独自幸存,是个有眼光的人,可能都会重新审视桂州独特的地理和经济、军事地位。

如前所述,也就是从宋朝开始,广西和广东正式分开,然后,对于西南诸地拥有战略纵深的桂州成为了广南西路的帅府所在地,从一个郡县小城,当然你说一个大州也行,变成了岭南的大都会,并且,因为把海南岛都纳入麾下的缘故,当时广西的面积要远远大过已经开始做海上贸易的广东。

政治、军事地位的改变,让此时来桂州的官员,一是行政级别与过往大大不同,二是人员的综合素质也有了质的提升,不再局限于落魄文人或者不合群官吏了。

学界对此中的意义谈论不多,不过大家也甚少否认,对于桂林来说,这显然是一个重大转折点。

侬智高这个人

从出生地来说,侬智高应该算广西土著,当然,按现在区域划分来说,说他是越南人,也没啥问题,因为北宋时的广源州,在今天越南高平省保乐县附近,这也是宋朝认为侬智高的老家属于交趾附庸的主要原因。

但从侬智高父亲侬全福任职的地方来说,他确实又是广西壮族后裔,因为侬全福曾经当过傥犹州知州,而傥犹州在今天广西的靖西市东部。史料记载,侬智高的母亲是左江武勒族人,居住地在今天广西的扶绥县境内。1025年,侬智高这个地道的广西人呱呱落地。

至于后来侬智高一家人为什么会生活在广源州,这个留待专家去考证,只是资料却也显示,侬氏家族,在唐宋时期就一直称雄于广源州一带,据说,傥犹州知州一职,还是宋朝授予他的。无论如何,侬智高的老爹侬全福在当地有着很高的威望,至于具体担任什么官职,这里也不再考证。起码,1039年,侬智高14岁的时候,侬全福改广源州为长其国,自称昭圣皇帝。那些年,整个广源州,最厉害应该就是侬智高家了。

侬全福不服宋朝,这是孩子没娘,说来话长。不是他不想归附宋朝,而是宋朝看不上他,根本就没空理他。根据相关资料记载,北宋时期的交趾已经脱离中原王朝,自成一体,但广源州却依然属于宋朝版图,且和交趾形成了“角立”的竞争态势。

夹在一个鞭长莫及的大国和一个新兴的小国之间,其实当时广源州的日子并不好过。广源州盛产黄金、丹砂,早就为交趾统治者所垂涎,因此,不断对该地区进行侵扰,试图将其从精神到肉体都纳入到自己的版图中来,就给侬全福带来了极大的困扰——交趾不但要求广源州的百姓服役于交趾,而且肆意搜刮,赋税无度,让百姓苦不堪言。据说,作为壮族的首领,与广西这边更亲的侬全福思考再三,顺应了民众的要求,积极请求内附。奈何我本将心向明月,明月却照沟渠,内附的请求居然被高傲的赵宋王朝拒绝了——北方都忙不过来,这岭南边远地区的小事,我也是顾不上啊。

侬全福的内附请求,引来了交趾极大的不满,这年五月,交趾方面抓走并杀害了侬全福和儿子侬智聪。这次大变局中,侬智高幸免于难,此后与母亲以及一班手下东奔西逃,辗转流离,于1045年移居安德州(其地在今广西那坡与靖西两县间)。20岁的侬智高在这一年建立了南天国。可能封了自己一个王,但侬智高比老爹侬全福聪明,起码暂时还没自称皇帝。他封自己仁惠皇帝,那是七年以后的事情了。

与交趾相比,侬智高显然更愿意臣属于此时已经相当强大的赵宋王朝,所以,他和父亲一样,继续请求内附。然而,这内附的路,居然是如此的艰难。目前我们能够数得出来的侬智高的内附申请次数,至少有5次:

1048年,侬智高上书邕州地方官,请求朝廷授予他补刺史一职,被拒;

1049年,侬智高再次上书,请求只当个下层小官,如果不方便,只要被承认为宋朝官吏有官服穿也行,但朝廷还是不同意——同一时间,交趾给侬智高开出了很有诱惑力的条件,除了许诺将广源州还给他以外,还可以任命他为州知事,并拜为太保。这次是侬智高方面拒绝了,毕竟有杀父之仇;

1050年,侬智高俘虏了试图对南天国发动突然袭击的宋朝将军,没杀,还奉上驯象、黄金,以求内附,再次遭到拒绝;

1051年二月、三月,侬智高两次请求内附,两次被拒。侬智高退而求其次,请求在邕州和广源州边界设互市,以促进该地区的社会经济发展,让老百姓生活过得好一点,结果还是被高傲的大宋王朝拒绝……

不算老爹被拒的那次,此次接连5次被拒,俗话说:佛都有火啦。

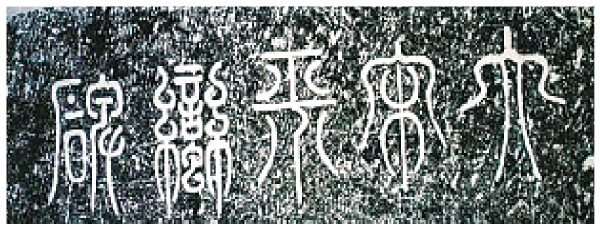

佛一发火,于是就有了侬智高1052年的起兵。这里面,宋朝是何原因,如此的不待见侬智高,史书上甚少记载,但《大宋平蛮碑》上的一段文字,却可以部分看出宋朝官员的心态:“贼之巢曰广源州,交趾之附庸也”。

哦,这里面的逻辑可能是这样的:卿本为贼,奈何想做佳人?

侬智高这件事

请求内附不得,又与交趾有杀父之仇,这种情况下,侬智高于1052年走上了起兵反宋的不归路。这一年,侬智高27岁,正是智力和武力值爆表的年龄。

为了向手下表达义无反顾的信心,四月初五,侬智高烧掉了自己在安德州的据点,率先打下横山寨(今天的田东县平马镇),接着在五月初一占领邕州(今天的南宁)。这一回,侬智高管不了那么多了,直接自号仁惠皇帝,建立了大南国。你仁宗不是不让我穿宋朝官服吗?那好,我自己当皇帝。

五月初九,侬智高沿邕江东下,所经之处,守军望风披靡,完全没有像样的抵抗。于是,广西的横县、贵港、平南、藤县、梧州,广东的封开、德庆、肇庆,全部都被搜刮一番。五月二十日,大军就抵达了广州城下。这不过短短十二天的时间,可能划个船去观赏沿江风景都没这么快。按照《大宋平蛮碑》的描述,这里面的主要原因就是,北宋时期,朝廷部署在岭南的守军不多,只有广州、桂州这样的大城,才有些像样的守军。

果然,一路顺风顺水、势如破竹的侬智高在广州这里吃了亏,围攻了快两个月,还是只能望城兴叹。侬智高也不恋战,转身就走,于七月十九日撤离了广州,取道清远,经连州(今广东连州市)、贺州西返,于十月初五占领宾州(今广西宾阳县),十月十二日重新回到了邕州。

这一圈绕下来,能打就打,不能打也不纠缠,战术十分灵活,尽管未能拿下广州,但沿途的官员,谁不是背上冷汗直冒,逃跑时急急如丧家之犬。这种情况下,宋朝才真正紧张起来,总算是知道了侬智高的破坏力。于是,宋仁宗于九月二十八日派了狄青下岭南处理侬智高的事。

这狄青倒也不慌不忙,九月底接的通知,十二月份才到的桂林,整顿一番后,次年正月初才又到宾州与大部队会合,然后月末来到了邕州。这距离侬智高回到邕州已经过去了三个月。

狄青统兵素有威名,而且麾下有大量骑兵,而这恰好是侬智高的软肋。结果归仁铺(今南宁市二塘、三塘之间)一战,侬智高大败退入邕州城,手下军士被杀两千多人,近六十名将官战死,被俘五百多人。当夜,眼见大势已去的侬智高无奈趁乱烧城,掩护自己带了少数亲信逃走。

仿佛一切的巧合只不过是冥冥之中都早已注定,半年前起兵,侬智高烧了自己在安德州的据点,半年后,侬智高又放了把火,烧了自己在邕州的“皇宫”。但前面那把火烧得是志得意满、士气如虹,后面这把火却是心灰意冷、如丧家之犬。这人生的剧情反转,确实够快的。据说,第二天狄青率军入城,在城内找到了五千多具尸体,从中也大略可以看出当晚邕州城内的混乱状况和侬智高的视人命如草芥的作风。

据载,侬智高逃走后,跑到了大理,试图蓄积力量,谋求东山再起,但侬智高的名气和反意却让当地势力不敢大意,最后于1055年4月被大理的老大段思廉杀掉。时年三十岁。

纵观侬智高短暂的一生,难免不让人心生许多感慨。

侬智高出身豪门,虽然不一定是“太子”——从侬全福和侬智聪被交趾杀害一事来看,智字辈里最重要的人物可能还是侬智聪。侬智聪没了,才轮得到侬智高说话——但如果安分守己,至少也可以过上富家翁的生活。为何要走上反宋的不归路呢?

值得我们思考的问题有两个:侬智高为何要反宋?为什么不反交趾?

现在的学界,有一种观点认为侬智高是坚定不移的爱国主义者。因为他一直求内附,屡次向宋朝写请愿书,并且还拒绝了交趾的纳降。但现在来看,这件事情可能还值得商榷,毕竟,如果侬智高不是反宋,而是倾全力拿下交趾,再以此为筹码,向宋朝申请内附,可能结局会有很大的不同。对有杀父之仇的交趾不闻不问,却率军东下围攻广州,把偌大的岭南搞成一锅稀粥,官府望风而逃,百姓流离失所,里面最大的可能,一是侬智高觉得这样打会让宋朝肉痛,二是他觉得当时的交趾不好打,力有不逮——好吧,交趾不好打你不打,岭南你倒是打得风生水起,势如破竹,这让大宋的面子往哪里搁?只能先把你收拾了再说——从这个角度推测,侬智高的战略眼光出了很大的问题,未必就能和爱国扯得上关系。说不定,这也是宋朝一直拒绝接纳侬全福、侬智高两父子的真正原因。

按照《大宋平蛮碑》上的记载,“贼之再据邕也,农者辍耕,商者辍行,远迩惶惶,不聊其生”,整个社会秩序遭到了极大的破坏。而侬智高“十余月间,连破十二郡,所向无前”,也说明了当时两广的十二个郡,百姓一直生活在战火的煎熬中。

这十二个郡包括:邕州、横州(今广西横州市)、贵州(今广西贵港市)、浔州(今广西桂平)、龚州(今广西平南县)、藤州(今广西藤县)、封州(今广东封开)、康州(今广东德庆)、端州(今广东肇庆)、贺州、昭州(今广西平乐)、宾州等。偌大的岭南地区,侬智高兵锋所及,我们现在也能想象出当时侬智高给百姓生计带来的毁灭性打击。

从百姓的观点来看,毫无疑问,侬智高确实给当时的两广带来了一场极大的动荡,但以当时宋朝的行事风格来看,没有侬智高,可能也会有龚智高、商智高。史料记载,北宋时,对于广大的岭南地区,宋朝还是奉行高压政策,所谓“仗剑收蛮僚”是也。直到南宋时,这一局面才有了较大改观。当中,范成大就是所有帅臣中比较善于处理民族关系的人。

从客观上来说,侬智高虽然没打到桂林,一方面让桂林避免了一场战火,另一方面,也给桂林带来了一场际遇,桂州因此受到了朝廷的重视,得以成为广南西路的首府。我们都知道,首府所在地,不管是人才,还是财政支持,抑或是政策倾斜,都会有很大程度的偏爱。可以说,桂州的发展,就此走上了高速路,而侬智高的起兵,其推波助澜的催化剂作用,自是难以抹杀。

但侬智高历史地位的正面意义,应该也仅此而已了。他算得上一个有血性的地方豪强,并且十分认同中原王朝,但他不敢向有杀父之仇的交趾政权亮剑,其勇气到底有多烈?其眼光到底有多远?其格局到底有多大?真不太好说。这也是今人比较难以想通的一个问题。

作为催化剂,侬智高事件给桂林带来的另外一个最明显的促进,就是基础设施的建设。这也是聊宋朝的桂林,其实避不开侬智高这个与桂林擦肩而过的草莽英雄的主要原因。此外,狄青平定侬智高,率队进广西后第一站就在桂林,并且呆了不短一段时间,这也是个绕不开的因素。

整个大宋王朝,桂林城的建设,继唐朝三次筑城之后,再度迎来了一个大发展。毕竟,没有一座铁桶般水泄不通的城池,如何保得广西帅府的长治久安?

这件事,我们下次可以专门再聊聊。