从一九六九年开始 他用相机记录两岸美丽风光 定格百姓多彩生活

来看看盛久永镜头里的灵渠时光

桂林晚报

2024年07月26日

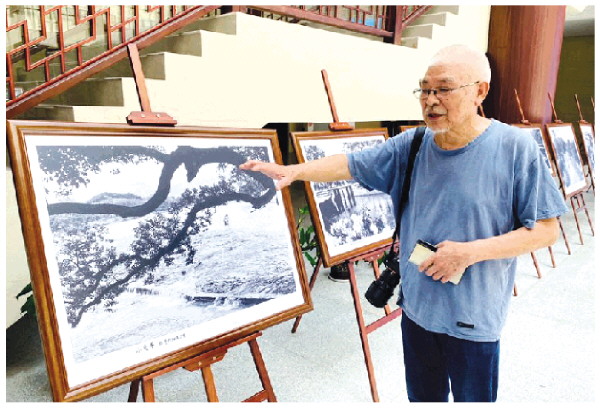

↑盛久永介绍自己的作品。记者刘琪 摄

7月22日,由兴安县灵渠申报世界文化遗产领导小组办公室主办,灵渠博物院、兴安县文学艺术界联合会、兴安县摄影家协会联合承办的“摄影家盛久永摄影作品捐赠暨‘千年运河·文韵悠长’摄影作品展”开展仪式,在灵渠博物院举行。活动中,摄影师盛久永将他积累的上万幅珍贵摄影作品慷慨无偿地捐赠给灵渠博物院。这些作品,从1969年开始,记录着灵渠50多年的时光变迁。

盛久永今年79岁,是兴安县严关镇人,已近耄耋之年但精神矍铄。记者见到他时,他正在灵渠博物院忙着拍摄藏品资料。他向记者回忆说,1969年6月,他被调入兴安县委宣传部担任新闻干事,开始与摄影结缘。“当时从公安局借来了一台海鸥相机,四处拍摄。”

随着岁月的流转,盛久永的摄影设备从最初借用的海鸥4B相机,到宣传部配发的双镜头海鸥4A相机,再到友人赠送的哈苏相机,直至现在自己购置的SONY数码相机和大疆无人机,不断升级。

在他的镜头里,灵渠是常驻的主角。“我从小在灵渠边长大,对它很熟悉,但真正触动我心灵的,是1969年4月15日在严关马头山采访时的那次偶遇。当时,我无意间听到了一首民谣:‘三十六陡上兴安,陡陡望见马头山,马头山上样样有,缺少仙女配牡丹。’这首民谣的前两句描绘了马头山的雄伟,而后两句则透露出一种孤寂之美。”

盛久永表示,马头山海拔并不高,但却是南渠沿岸的制高点。“听说山上的青云殿已荒废,仅剩下断壁残垣和一位孤独的守庙人,这极大地引起了我的探索欲,决定上山一探究竟。在村民指引下,我趁着夜色,沿着崎岖的山路,穿越茂密的灌木丛,终于抵达山顶。当清晨第一缕阳光穿透云层,照耀大地,眼前的田园风光宛如一幅精美的画卷。蜿蜒曲折的南渠犹如一条绚丽的彩带,在山峰间轻盈地舞动。特别是六口岩至马头山这一段灵渠,堪称南渠的精华所在,先辈们用巧妙地设计,使其蜿蜒曲折,以减缓水流落差,利于通航。我深深地被美景所折服。”

自那以后,他也无数次带上相机,沿着这条彩带,追寻着灵渠的悠久历史,记录灵渠上的一座座陡门、堰坝、桥梁,以及两岸百姓丰富多彩的生活场景。

“光是灵渠的照片,现存和遗失的加起来估计有几万张。每一次拍灵渠,都能让我发现新的美。”每当捕捉到灵渠的精彩瞬间,他都激动不已。从最初的黑白照片到如今的彩色图片,他所拍摄的《新书》《灵渠水运》等上百幅作品,相继在《人民日报》《中国摄影》等权威报刊上发表,广受好评。

今年,盛久永决定将自己珍藏的上万幅照片全部捐赠给灵渠博物院。这批照片主要是他在1969年至2024年间拍摄的老照片扫描件和新照片电子档。

自2020年起,随着体力的逐渐衰退,盛久永外出拍摄的频率明显减少,转而将大量精力投入到图片的整理与数字化处理中。他不仅将所有已冲印的老照片精心扫描成电子文件存档,还使用专业设备对它们进行了高质量翻拍。

谈及捐赠,他感慨地说:“兴安的变化日新月异,而我有幸用镜头记录了其中一部分。能将自己的作品捐赠给灵渠博物院,我感到非常满足和自豪。期望后辈能够通过这些照片看到灵渠昔日的面貌。”

兴安县摄影家协会会员廖新华说:“盛老师对兴安有着深厚的情感,他镜头下记录的这50多年时光,通过这次捐赠让兴安人民乃至全国人民都有机会来直观感受。这不仅是对兴安摄影艺术的巨大贡献,也将激励更多的兴安摄影人不断前行。现在活跃着的兴安摄影人,几乎都受过他的指导和影响,他是我们永远的榜样。”

记者刘琪

(6、7版图片除署名外均为盛久永作品)

下转07版◥◥