50只鳄蜥在大桂山野外放归

桂林晚报

2024年07月11日

保护区工作人员将鳄蜥放至溪流中。

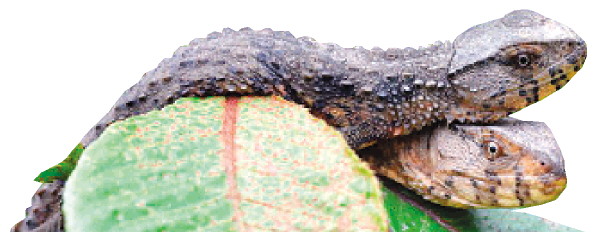

大桂山鳄蜥。(资料图片)

7月9日,广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区(以下简称大桂山保护区)联合广西师范大学在保护区放归50只鳄蜥。据悉,这是广西第四次进行鳄蜥科学野外放归,目前野外放归数量已突破100只。调查表明,放归野外的鳄蜥能够自主生活及繁衍,初步具备种群的自我维持能力。

当天,在大桂山保护区的一处林木茂密的溪流旁,50只鳄蜥被放到溪水中。对于野外环境,人工繁殖的鳄蜥显得比较陌生,有的顺着水流游走,有的钻进石头缝里,有的将头探出水面怯怯地环顾四周。

鳄蜥是世界濒危、国家一级重点保护动物。目前,大桂山保护区栖息有野生鳄蜥500多只,是全球最大的鳄蜥野外种群之一。此外,保护区有人工饲养鳄蜥700多只,其中本地种源鳄蜥200多只,为鳄蜥的野外放归提供了充足的种质来源。

据悉,2019年至今,大桂山保护区已陆续进行四次鳄蜥实验性野外放归,野外回归的鳄蜥数量达到115只,进入常态化放归时期。根据跟踪监测结果表明,已放归的鳄蜥个体基本能适应野外环境,且有不少新生的鳄蜥宝宝,待它们适应野外环境后,有望进一步扩大野外种群数量。

■相关链接:

和恐龙同时代的鳄蜥凭什么熬过了生物大灭绝

瑶山鳄蜥最早诞生于2亿年前,和恐龙同时代,因此被称为原始蜥蜴类的“活化石”,爬行界的“大熊猫”。

瑶山鳄蜥现身近百年

鳄蜥因头部和体型与蜥蜴相似,而从颈部以下身体部位,尤其是侧扁的尾部,与鳄鱼酷似,故得此名。

在民间,老百姓称它为雷公蛇、大睡蛇、落水狗,因其立春之后雷雨天生产、见人就跳进水里以及生活习性喜静不喜动得名。

1928年至1929年间,中山大学生物系考察队前往广西大瑶山,在今金秀瑶族自治县罗香乡琼武村采得28条似蜥蜴又似鳄鱼的爬行动物,被德国专家命名为鳄蜥,由于鳄蜥发现于广西瑶山,故在中国多以瑶山鳄蜥相称。

具有重要科研价值

科学家们认为,鳄蜥身上所保留的古老血统,对于研究爬行动物的起源、演变进化和分类等具有十分重要的科研价值。

鳄蜥属鳄蜥科鳄蜥属,为单型科单型属物种。“也就是说鳄蜥科只有鳄蜥这一个物种,这可能是长期进化过程中,这个属只有它这一个种存活下来了,尽管化石研究表明它曾经有一个近缘种。”长期从事两栖爬行动物生态学及保护生物学研究的广西师范大学生命科学学院教授武正军告诉记者。

武正军认为,从系统发育关系来说,由于鳄蜥保留了一些较原始的特征,所以蜥蜴类的进化以及系统发育都有较高的研究价值。

幸存秘籍犹未可知

作为第四冰川纪末期残留在中国华南地区的古老爬行类动物,鳄蜥本身还有哪些有待研究的未解之谜?目前相关研究有了哪些进展?

“这些未解之谜包括鳄蜥能潜水很长时间,是什么样的机理能让它耐受这种缺氧环境?鳄蜥是变温动物,全球气温变暖对它的影响有多大?它能否适应这种变化?鳄蜥性别决定机制是什么?目前,气温变化对它的影响已取得一些初步结果。”武正军说。

6500万年前,曾经统治地球的恐龙遭遇大灭绝。鳄蜥是和恐龙一个时代的,虽然恐龙被大自然淘汰了,可是鳄蜥却依然存在着,因此它们也被称为史前活化石。其中的原因在哪呢?

“关于它是如何抵御灭绝命运的,目前我们还没有确凿的证据来解释。”武正军说,通过对它的体温调节能力、活动规律等的研究发现它有一些特性,推测可能与它能抵御灭绝命运有关。“第一是它的体温调节能力相对其它爬行动物要强一些,第二就是它活动少,俗称大睡蛇,对食物和能量的需求较低。”

综合广西日报、南国今报、科技日报