岭外经年,肝胆孤光自照

桂林日报

2024年08月27日

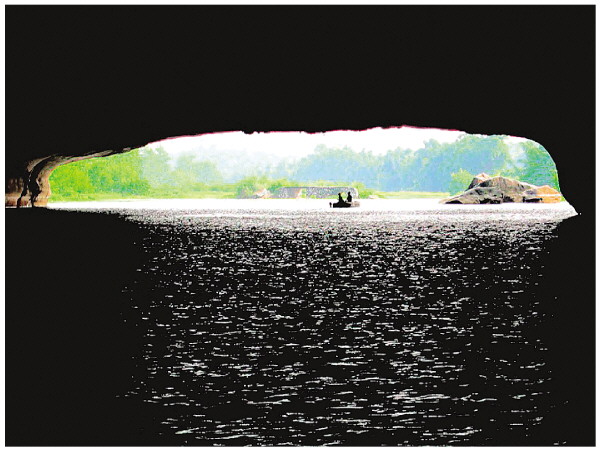

图①:灵岩的独特,真的被无数人低估,颇有藏在深闺人未识的味道。

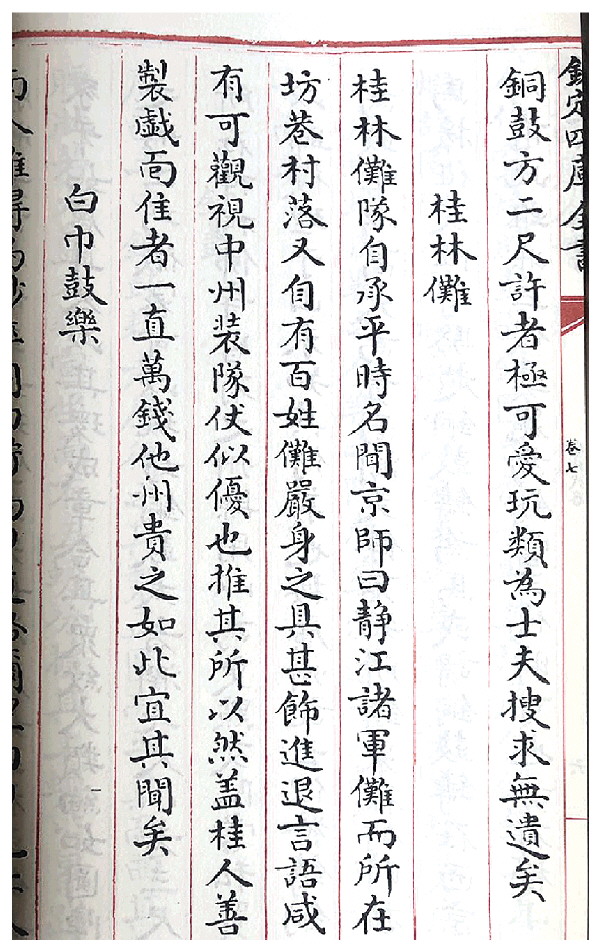

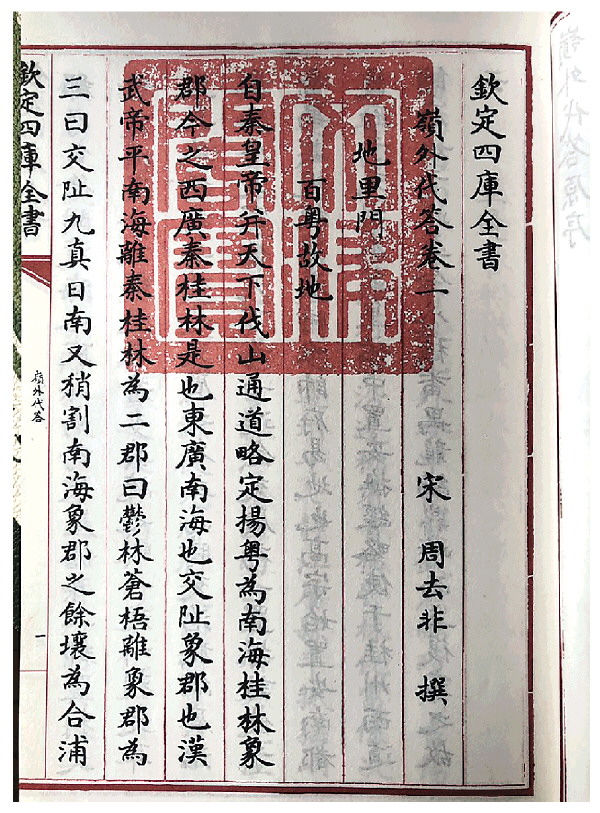

图②③:四库全书版《岭外代答》内页

□本报记者杨湘沙 文/摄

本欲乘风归去

范成大的《桂海虞衡志》只有三卷,这和范成大承担的职责有关,他是当时的广西老大,所要关注的热点不可能仅限于广西的风物。而周去非不同,他只是灵川县的县尉——还在古县也就是永福的百寿任过职——受范成大之邀来桂林,他只需把注意力放在一个小地方就够了,富余精力十足。所以,他的《岭外代答》能写出十卷,就一点都不奇怪了。

周去非的《岭外代答》说是回乡后不厌其烦乡亲们对于岭南的好奇,懒得一一回答干脆写本书让大家自己体会,实际上未尝没有炫耀的心态在内。问题是他这炫耀,炫耀得有技巧,大家都佩服得不要不要的。

他的书里也犯了些小错误,但瑕不掩瑜,对于中原发达地区的人来说,有这些奇闻逸事,足以胜过任何综艺节目,当然,你得识字;而对于今天的我们来说,这是堪比《山海经》的奇书。

《岭外代答》总共十卷,原本分二十门,四库全书编撰时,由于历来都靠手抄流传,此时已经遗失了一门。各门类下所录存的条目共有二百九十四,涉及内容众多,其边帅、法制、财计等甚至能作为正史的补充,价值很大。当然,这十卷《岭外代答》,周去非的视野不可能仅局限于桂林地区,记者草草翻阅一下,能数出和桂林相关的条目却也接近半百之数——有心的读者完全可以做个精细的统计,甚至单独陈列出来,展于今天的桂林人或者外地游人面前,也不失为一件妙事。

周去非一开始,先把广西的来龙去脉捋了一下,从秦朝征伐岭南开始,一直捋到了南宋,讲述了广西老大安抚经略使的来历,记录了桂林之所以成为广西帅府的时间点以及主要原因。所谓以地理位置为纲,纲举目张,大概就是这个意思吧?

在这个被周去非划入“地理门”的部分里,我们知道当时的广西有二十五个州,其中和境外接壤的边州有十七个。而静江府下面的属县,有一半和未完全归附的瑶峒少数民族地区相连。

这件事情应该说明了两个问题:一是当时官府并未完全掌控境内所有地区,在那高高的山林里,到处都安排着瑶峒少数民族的宿营地,而且,这些瑶峒们,实际上才更是这片土地的原居民。第二个问题,在皇权不下乡的当时,如何与这些原居民搞好关系,让他们也成为纳税户,成为兵源,是每一个经略使都要花大力气考虑的事情。所以,此后不同长官出台的不同政策,其出发点,我们也大概知道了些端倪。不论是我们之前聊过的陈尧叟们推广苎麻种植,还是李师中们修缮灵渠,抑或范成大们致力于马纲盐政的改革,背后都有这样的考量。

这也是南宋来桂林任职官员和北宋时的主要区别:北宋时崇尚武力解决问题,而南宋就温柔多了,大部分都是读书人来管,因此,不光是民生得到极大改善,教育水平也获得了空前提升。

比如说周去非在广西六年,起码有将近四年时间是在教授任上,大抵相当于教育局长兼讲师的位置。有周去非这样的教授,加上张孝祥、范成大、张栻这样的学术派领导在,南宋时期不说瞬间达到桂林教育的高峰,但留下的影响力,埋下的读书识字的火种,后来也一直烧得旺盛。有人说,到得明清时期,桂林地区的科举和学术成就,已经不输江浙一带多少了,这里面能说没有周去非的功劳?

周去非在《法制门》的“试场”条目里,提到过当时考试的一些具体规定,也算是一些独特的专门为岭南地区人才不足所制定的专门政策,有点类似于我们以前的定向培养生。因为有单位接收,单位可能还有补助,考分就可以略低。这件事的意义在于,不至于一条分数线,就卡死了很多有自己独特能力的考生。比如按周去非所记,南宋时就专门设了考断案和法律法规条文的五场考试,当中,断案和法律条文占了四场,经义考试只占总分的五分之一,这是多么有意思的事情。当然,更有意思的是,“唯静江士子,不屑就焉”。在上世纪八十年代来说,意思就是:我考清华北大的水平,再不济也是个重点大学的实力,哪需要定向培养生的名额?丢不起那人。这说明,当时整个广西的学习水平普遍还比较低,但是,桂林除外。哪怕考场就设在静江,由办公大楼设在桂林的漕司负责考试事宜,哪怕考上后,立马就能当上基层官员,威风八面地协助主官断断案子,桂林考生还是看不上眼的。要考,高低还是要去京城的,要让皇帝看到我的本事,“故数有登科者”。

如前所述,二十五个州,广西看上去是地大物博了,当时连海南岛都属广西,今天广东境内的茂名、湛江部分地区,也都在广西辖下。但周去非也指出,当时吃空饷的地方颇多,甚至广西并州时,“有废二州而仅成一县且或为镇寨,或废一州并入近县者”。对此,周去非是颇有些看法的,“昔之为州,无乃强名乎?”大意就是为了版图好看,强立州县,结果前朝时广西“山川旷远,人物稀少,事力微薄,一郡不当浙郡一县”,怎么干活?南宋并州后,我们知道,局势有所改变,挂个空名头没事可干的州官少了,这样一来,朝廷和地方的负担也是有所减轻的,这当然是个进步。

这些记录还有不少,比如“定拟”,比如“摄官”,比如“常平”仓,都是周去非对正史未到之处的有益补充,我们也因此约略知道了南宋时,桂林士子们的上升渠道都有哪些了。

琼楼玉宇不胜寒

说完了稍微严肃一点的话题,我们下面可以聊点轻松的了。

比如我们之前聊到过的静江周边农民不懂伺候耕牛的事情,周去非在这《岭外代答》中记录得很清晰:“静江民颇力于田,其耕也,先施人工踏犁,乃以牛平之。”

这句话里至少说明了两个问题:第一,农民已经会使用犁来耕田;第二,农民还没真正意识到牛的生产力有多强,反而担心一不小心把牛给干趴下了。周去非可能没亲自耕过田,但好歹在江浙一带见过牛是怎么干活的呀。询问原因,才知农民“惜牛耳”,再问下去,知道根本原因在哪了:“牛自深广来,不耐苦作。桂人养之不得其道。”平时都是放养,从不喂精饲料增加营养,夏天放水中,冬天藏岩洞,跟江浙人完全不是一个套路。又想牛儿壮,又不给牛儿吃好,哪有这么便宜的好事?

可以说,周去非在改善农村畜力方面,是做出了重要贡献的,如同活字印刷术的出现,彻底改变了读书人书贵书少的尴尬局面。

当然,“椿堂”的记录,不能称作周去非的贡献,而只能说他如实记录了当时桂林百姓处理稻谷的方式之一:“静江民间获禾,取禾心一莖藁,连穗收之,谓之清冷禾。屋角为大木槽,将食时,取禾樁于槽中,其声如僧寺之木鱼。女伴以意运杵成音韵,名曰樁堂。每旦及日昃,则樁堂之声,四野可听。”

听上去充满了劳动人民劳作时的快乐。然后问题来了:这樁堂樁的是什么米?连稻穗稻秆一起樁的吗?记者鲜于乡间劳作,还真弄不清这东西弄出来怎么吃。不过你要是说乡下樁粑粑,那倒是似曾相识的,不过,就没周去非说得这么有音韵了。

这样的记录有很多,比如“送老”一篇里,讲述了岭南人嫁女,那是要盛装唱山歌的,“静江人倚《苏幕遮》为声”,说的是桂林人唱的是《苏慕遮》的词牌曲调。这《苏慕遮》,记者是没听过的,但有心人可以找老艺人问问,说不定,他们还能哼出这千年前的调调,或许和刘三姐的山歌,又是不同的韵味?但一定让人浮想联翩。

周去非说这些歌“皆临机自撰,不肯蹈袭,其间乃有绝佳者”,这不就是唱山歌时的脱口而出、临场发挥嘛。能得到周教授的如此赞誉,那还真是不简单。当然,更绝的还是后面,“送老皆在深夜,乡党男子群往观之,或于稠人中发歌以调女伴,女伴知其谓谁,亦歌以答之……”这一刻,周去非心中的澎湃之情估计也是挥之不去的,甚至还可能带点伤感,毕竟他来桂林任职,带了家属还是未带家属,我们不知道,即使带了家属,三更半夜的,他也未必方便带到现场,而从行文来看,周去非参加这种活动,还不止一次两次。

也可能是这种和当地百姓打成一片的作风,让周去非在灵岩的描述上,有了和范成大完全不一样的视角。从字里行间,记者起码也是看出了周去非在灵岩一事上的自得。

这个好理解,毕竟周去非当过灵川县尉,甚至还代理过县令,所以,范成大也好,张孝祥也好,他们极力推崇的融州老君洞、桂林龙隐洞,和灵川的灵岩相比,皆是落了下风。这个灵岩,只有周去非去过。在周去非的心目中,真正有岩有水还有龙迹的圣地,非这里莫属。讲一个岩洞,周去非用去这么大的篇幅,足以说明灵岩对周去非的不一般意义,这可能也是周去非去到灵川这个算是偏远地方任职的心理安慰吧。

灵川离桂林三四十里,灵岩离灵川还有二三十里,能找到这样一处世外桃源,周去非离家千里谋前途的弱小心灵多少还是应该得到了一些慰藉的。今天灵岩依旧在,也有人叫龙岩,还有很多桂林人去打卡,记者也数次去那里体验。不管是灵岩还是龙岩,此处美景总让记者沉迷其中,但外地游客就很少,也不知这是福还是祸?不过我们至少知道,当年的周去非,并非一个只知断案的直男,至少他对美好事物的鉴赏能力,未必输给范成大。

因为去过现场,周去非关于灵岩魅力的描述记者完全能够理解。俗话说,美人迟暮总令人伤感,但今天的灵岩,完全看不出这种哀伤。青葱岁月,似乎连皱纹都没多一条,光滑的龙脊龙鳞,光亮甚至更胜往年。

灵岩是一件让人确认的远古遗迹,至今仍在,而周去非笔下的“癸水”却又让人黯然神伤。周教授记录到:“漓水自癸方来,直抵静江府城东北角,遂并城东而南。”这里周去非引用了一些之前的风水理论,说“赖有癸水绕东城,永不见刀兵”。这种说法,从汉朝到唐朝后又五代十国乃至宋,就如我们之前聊过的那样,基本都是事实,桂林没遭受什么兵灾。哪怕轰轰烈烈的侬智高造反,广东广西打了一圈,临到桂林时,却毅然南撤回到了南宁,这也算是应了前人说法。

但风水轮流转,到了元朝、明朝乃至清朝,桂林城癸水的护佑功能,似乎就丧失了不少,但有兵起,桂林城往往很难独善其身。这是为什么?这个我们后面再聊。不过,周去非提到的这个癸水,记者一直还没搞懂在哪里。是以前的朝宗渠吗?和当时桂林城的癸水门有关吗?

按周去非的说法,癸水之前被当地居民占地堰塞,是范成大来了之后才重新疏浚打通的,而且明确就是从城西过来在伏波岩下汇入了漓江。今天桂林的地理,已经丝毫看不出有这种痕迹,但在当年,周去非是亲眼见过癸水的。对于只能用神迹解说的事情,这未尝不是在委婉地表达一种合理性?也是挺有意思的事情,幸好都被周去非记录了下来。这当然是桂林人的幸事。

周去非关于桂林的五十条,碍于篇幅所限,我们不可能在这里一一解读,但仅从之前所聊的那些事,我们至少也能看到周去非对桂林和广西的感情,也能感觉到古人的治学态度。时局和空间认知所见,我们未必能完全真实地认知这个世界,这个时候,像周去非这样的记忆碎片,反倒是最能反映当时实况的宝贵资料,也是目前条件下,最理智的选择。所以,就《岭外代答》,我们是可以向周去非致个敬的。

站在范成大的肩膀上,周去非达到了一个常人难以企及的高度。他借用了很多范成大的《桂海虞衡志》内容,但青出于蓝而胜于蓝,长江后浪推前浪,他的《岭外代答》凭借更翔实的内容,稳稳地站在了广西风物志记录的顶端。近千年来,无人能出其右。

《山海经》固然地位超然,对于广西人或者桂林人来说,《岭外代答》明显更接地气,你想知道千年前广西和桂林人的生活方式,这本书不会让我们失望。

《岭外代答》初看布局略显琐碎,没有宏大的叙事来剖析当年的社会现象,只是宛如一组组记忆碎片。但就是这些记忆碎片,把它们合在一起后,一幅精美的桂林风土人情画面就活生生地展现在了你的眼前。这些碎片,你可以随处安置,任意排列,但每一种操作之下,都会有不同的观感,唯一不变的,就是它的真实和接地气。应该说,这是现今桂林人了解老祖宗生活方式最好的途径之一了,如同读一卷完整的《桂林清明上河图》,这种感觉甚至是看《清明上河图》都无法企及的。

看图,确实美轮美奂,令人陶醉其中无法自拔。但既成的图像,会限制人的想象力,只有文字,才会让我们在阅读的过程中构建出自己的想象,可以让思维无限发散,天马行空,乃至于无穷无尽。这就是文字至今无法被替代的魅力。

讲桂林那些事,不多聊聊《岭外代答》,委实有些可惜的。