把课堂建在田间

——恭城农民田间学校创办人潘彦君创业背后的故事

桂林日报

2024年05月30日

潘彦君展示蜂箱养殖成果。 记者何月 摄

潘彦君教余长福蜜蜂养殖知识。(广西卫视视频节目截图)

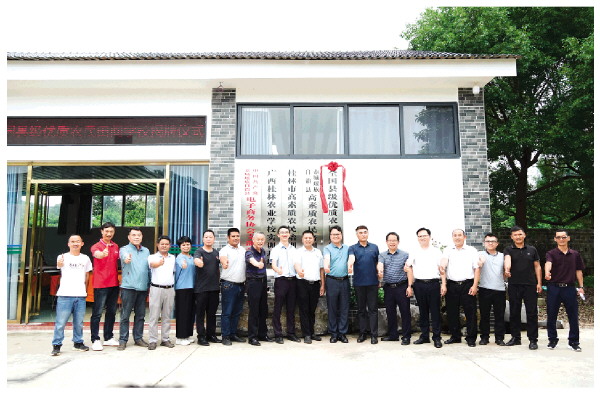

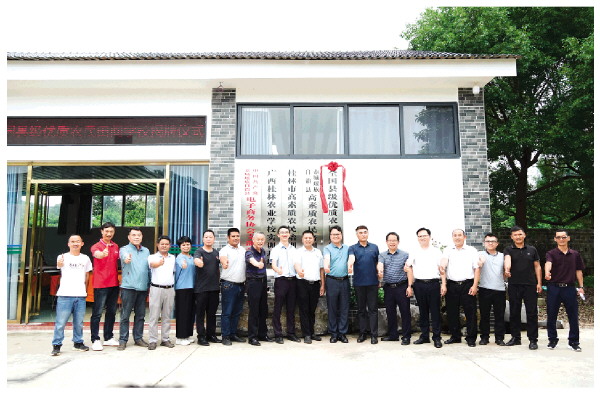

5月22日,在潘彦君农民田间学校举行“全国县级优质农民田间学校”揭牌仪式。记者何月 摄

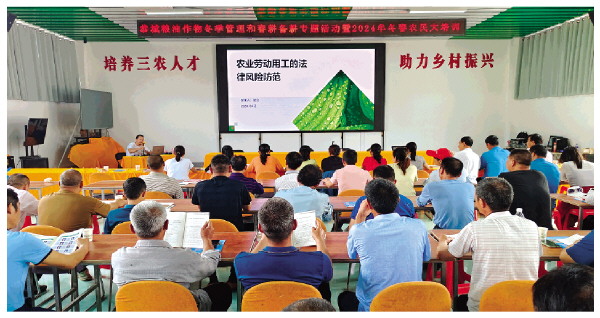

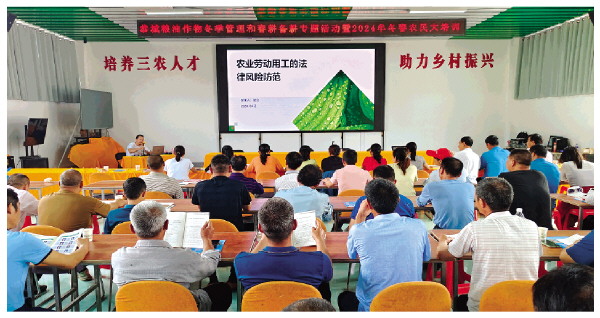

潘彦君农民田间学校的培训现场。(潘彦君供图)

□本报记者何月 通讯员周云 余帆

近日,中央农业广播电视学校(农业农村部农民科技教育培训中心)公布“第一批全国县级优质农民田间学校名单”,恭城瑶族自治县的潘彦君所开办的桂林恭城门楼寨彦君农业开发有限公司农民田间学校(以下简称“农民田间学校”)是广西唯一入选学校。

从一箱蜜蜂发展到拥有数百箱,从贫困边缘户到脱贫攻坚先进个人,从农业小白到乡村振兴产业孵化导师,从处处求学到自己开办农民田间学校……潘彦君这位农民田间学校的“校长”,用他的勤劳、智慧与友善点燃农业科教之路的“星星之火”,书写着乡村振兴的动人篇章。

创业艰难 深感知识可贵

1984年,潘彦君出生在恭城镇门楼寨。因家境贫寒,2008年他南下广东打工,先后在广东挖过矿、搬过砖、摆过地摊。“还是吃了没文化、见识少的亏。”在外闯荡3年后,潘彦君决定回家创业。

回村又做什么?潘彦君很迷茫。此时父亲潘绍礼说:“我养了40多年的蜂,就教你养蜂吧。”潘彦君从朋友那儿借了200元钱,做了蜂箱,父子俩去山上引野蜜蜂。潘彦君的蜂蜜事业就此开始了。

蜂蜜酿好,潘彦君又面临销售与盈利的问题。以往村里的蜂农只管酿蜜,然后卖给收购商,由于没有议价权,辛苦一年却挣不了几个钱。潘彦君想自己打开销路,提升蜂蜜盈利空间。

但说着容易做起来难。他尝试印名片、发传单,却受了无数冷遇。“发传单的时候人家看都不看,接过去当着面就扔地上。”潘彦君等人走远,把宣传单重新捡起来,拍拍灰,继续笑着分发。“一张A4纸一毛钱,这钱我心疼着呢。”

发传单没人要、印名片没人理。2013年国庆节潘彦君破釜沉舟:在国庆节假期的其中3天里,只要到他的养蜂场里参观的游客,他每人免费赠送1斤蜂蜜。父亲知道后暴跳如雷,怒道:“本来就没有钱,你还送!”

潘彦君内心煎熬,但他只能继续尝试下去,因为老一辈的产销模式更没有未来。“那时候真希望有哪位专家、老板指点我,把我从迷茫中解脱出来。”幸好潘彦君的国庆赠送方案为他积累了一定人气,他借机搭建起“朋友圈”销售网络,搭上了电商销售“快车道”,让蜂蜜事业有了可喜的发展。

2011年到2014年间,蜜蜂养殖从1箱发展到100多箱,蜂蜜年产量从数十斤到数千斤,潘彦君养蜂的名头在恭城越来越响。渐渐地,不断有各村蜂农跑来他家请教,父子俩知无不言、言无不尽。

潘彦君听从父亲的话,把自家厂房收拾出来,购买了三四十套桌椅,搭成一个简易教室,告知乡亲们他会在教室定时开展养蜂知识讲座。

“来听的农民远不止三四十个,坐不下就站着听。不仅有蜂农来听,种果种菜、养牛养鸡的农民也来听。”潘彦君回想当初的教学场景,很是感慨。种植、加工、销售,农民对专业、科学、系统的知识需求远超潘彦君想象。

把农民学校好好办下去吧!潘彦君默默在心里下了决定,把自己拥有的知识教授给乡亲们,把自己走过的弯路提醒给乡亲们,把自己获得的资源分享给乡亲们。做农民不代表就要辛苦、清贫一辈子,现在是新时代了,找对路子也可以发家致富。

办学不易 需要以心换心

要办好农民学校并没有那么简单:桌椅不够,东拼西凑;前脚还在挖地刨坑干农活,后脚就拿着扩音器当“老师”;发了培训安排,到点了农民这个要去地里插秧,那个要去镇里接孩子……

平安镇大江村蜂农余长福是潘彦君的忠实学员。此前,他家的几箱蜜蜂,年景好的时候能割一二十斤蜂蜜,不好的时候一滴蜜也没有。“我去查看情况,发现他一直用传统蜂箱,而夏季山里花已经过季了,这就造成两个月的空档期,没有蜜源,蜜蜂就飞到隔壁山头去了。”潘彦君说起这段往事。当时,潘彦君带着余长福走进瑶山深处去赶蜂,手把手教余长福制作新式蜂箱。

“传统木桶只能在一处养蜂,不能移动,活框蜂箱就没有这方面困扰了,人可以把蜂箱提走。这样就算这片山花期过了也不怕。”余长福对潘彦君深感佩服,他说:“我从小跟着父辈养了二三十年的蜜蜂,一直以为养蜂是靠天吃饭,但潘总(潘彦君)却让我见识到了科学养殖的成效。”

学校里一些脱贫户想养蜂,潘彦君免费赠送他们蜂箱、蜂王、蜂具,当面教他们如何培训新蜂王,如何给蜜蜂安家,如何管理蜂群等。用自身资源帮助脱贫户销售农产品,解决他们销售难题。对于家庭没有劳动力的农户,他亲自入户拍照、取货。每解决一个农户的生产经营问题,潘彦君就总结经验,整理进新的培训课程,让农民学到最有用的农业知识。

“潘总讲课很简洁,讲的都是经验,很实用。”余长福如此评价潘彦君。在余长福等人看来,潘彦君农民田间学校的顺利开展很大程度上得益于他本人的个人魅力。“他对我们可以说是有求必应,我们感恩他,也想学到更多知识,因此我们聚集在了农民田间学校。”

另一位学员俸俊全讲出自己对潘彦君农民田间学校的其他看法:“很多时候学校开课了,教室里总能看到身上带灰、鞋底沾泥的农民在上课期间走进来。他们才干完农活,想来听课就来了。农民需要的就是这样自由、开放、亲善的课堂。”

田间课堂 点亮乡村未来

经过近10年的发展,潘彦君的农民田间学校已形成一定规模。培训内容主要有中华土蜂的养殖技术,电商平台搭建与营销策划,柿、桃、李树的病虫害防治及修剪施肥三大成熟板块。学校有专业技术教师7位和“土专家”3位。学校从2020年4月开始接收培训班,一次可容纳200名学员,至今累计培训学员7000多人次。

“学校办到现在,也已有一套比较行之有效的教学模式。例如一次为期3天的培训,前2天我会用于知识讲座,第3天就必须去实地教学了。”潘彦君表示。为了让农民能深刻体会到科学种植、科学规划带来的好处,潘彦君把自家田地贡献出来做种植实验基地。

例如推广桃树修剪技术,潘彦君会请专家示范修剪一部分桃树,然后又请桃树种植户用常规办法修剪一部分,如此实验不同的修剪方法对桃子产量的影响。几个月后,桃子成长情况有了明显不同,农民就知道什么方法是好的。

当记者问学员,与其他技术培训和专业讲座相比,这所农民田间学校最能吸引他们持续参与的原因是什么呢?余长福等人表示,在于农民田间学校的低门槛。

“学校办理的目的之一是培养高素质农民,那些农业龙头企业、种养大户并不缺技术指导、经营头脑和销售门路,他们已然具有职业素质。什么人最需要提升素质呢?很大一部分是那些在家种地的老人和家庭农场的经营者,而这些人,才是留存在中国农村的绝大多数。”俸俊全说。在他看来,留守老人与部分农场经营者受限于生活环境、知识水平、个人能力等因素,并不能有效接受国家自上而下开展的一些专家课程。且多数专家课程能提供宏观的发展思路,无法解决实际生产生活中突然冒出的琐碎问题。

农民田间学校对农民的科教与带动作用如同水面涟漪。对于潘彦君的热情宣讲,农民态度有积极学习的、有犹豫观望的、有冷漠远离的、有冷嘲热讽的。“我们首先和学习积极性高的农民合作,等一起做出了成果,第一批主动学习的成员赚钱了,后面犹豫的农民就会想来了,然后这么一层层影响下去,最终将智慧农业传播至乡村的每一处。”潘彦君说。

经过这些年的教学,潘彦君身边也聚集了一批既是学生也是老师,既是朋友也是合作伙伴的新农民。他们一起规划未来,进一步丰富学校的用途。潘彦君说:“我想在学校开发出一个展销平台,把学员的优质农产品放到学校来,通过每期学校的培训活动和对外交流,推广出去。”

今年,不仅农民田间学校入选全国县级优质农民田间学校名单,潘彦君本人也被授予广西壮族自治区劳动模范。学校荣誉与个人荣誉双丰收的背后,是潘彦君十数年如一日的辛勤耕耘与不懈追求。他以一颗赤子之心,扎根于泥土,将先进的农业技术传授给每一位农民,引领农民走向致富之路。在他身上能看到一名劳动模范的责任与担当,一个致富带头人的情怀与追求,也正是这样的人,成为乡村振兴的重要力量,为“三农”发展注入了源源不断的活力与希望。