千姿百态的桂江摩崖石刻

桂林晚报

2023年03月22日

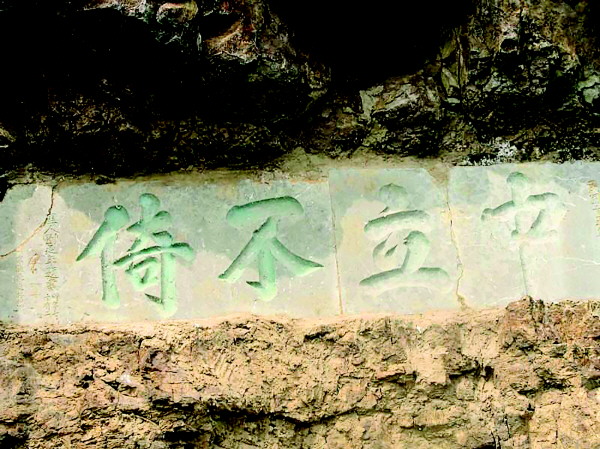

平乐三江口昭山“中立不倚”石刻。陶彩忠 摄

陶彩忠 梁平

发源于桂北地区平乐县,承接漓江、荔江、茶江“三江”的桂江,因其历史上“两粤通衢”和“黄金水道”的地位,沿江两岸出现过大量的摩崖石刻,或为花鸟虫兽,或为题诗赋词,千姿百态,给美丽的桂江平添了人文景观,赋予了桂江浓厚的文化内涵。春暖花开时节,正值江满水清之时,笔者来到桂江,从众多的摩崖石刻中,感受桂江的千年沧桑,聆听岁月那一串串动人的故事……

●昭山“中立不倚”的寓意

在平乐县城西“三江”汇合处,有一座小山叫“昭山”,昭山不大,独立于水中,且方正如官印,又名印山,其顶古有印山亭,为明朝正统七年(公元1442年),平乐知府唐复命人在山上修竹苍翠处修造,又名为“点翠亭”。

由于昭山位于“三江”汇合的独特位置,山形如官印,为历代官府和文人骚客所钟爱。许多名人流连于山中亭外,或观景或题字,或吟诗作赋,寄情于此。在昭山面向县城的那面,有一“中立不倚”的石刻,石刻长275厘米,宽66厘米,楷体大字,气势恢宏。石刻借昭山的独特个性,咏喻平乐人“为官之道”和“做人哲理”。字借山势,山因字而灵。从此,昭山更富于人文气息,被世人誉为“桂江第一景”。

●鼓锣峡“两粤通衢”的缘由

鼓锣峡位于平乐县大发瑶族乡境内,全长14公里。这里水深狭窄,危石叠嶂,舟楫难通。因水打乱礁,时常发出锣鼓之音,震天动地,当地人称为“鼓锣峡”。

据史载,明朝政府为了抗击倭寇,明万历十三年(公元1585年)命抚台千户刘栻,把总李芳率工匠开凿河道,历经艰难险阻,于次年三月竣工,自小苍板至龙头矶、广运堡至铜盆冲,全长200余华里,排除了江里无数暗石险礁,为明代调运兵员军粮立下了汗马功劳,也为后代商船顺利通行立下了不朽功绩。从此,滔滔桂江,自北向南,通畅地穿越437公里崇山峻岭,到达梧州与西江汇合,流向广东入南海,真正成为桂北通往广东走向全国各地的一条“黄金水道”。

为记载这一历史功绩,刘栻于公元1588年3月,在峡西岸边一块高约5米、宽约3米的石壁刻上“两粤通衢”四个楷体大字,大者1.6米,小者1.2米,为目前桂江发现的最大石刻。字迹遒劲有力,与气势危峻的山峡相映相衬,浑然一体,让人望而顿生敬畏。

●松林峡“百蛮遵道”的来由

在桂江流经的昭平县城西北6.5公里的松林峡水电站,大坝上游约100米处的西岸约3米水深处,有一方“百蛮遵道”的巨幅摩崖石刻,每字宽1.25米,高1.1米,共约9平方米,为桂江第二大石刻。右下方刻有“万历戊子年春正月吉日”字样。史载为明万历十六年(公元1588年)广西按察使司副使韩绍所题,距今400多年。

古代封建社会统治阶级称北方为北狄,称南方为“南蛮”,“百蛮”则泛指南方的少数民族。在明代,桂江流经平东府和梧州府的河段称为府江,这一段是瑶、壮少数民族聚居的地方,瑶壮人民多被官府歧视和压迫。为此,他们曾多次举行武装起义,攻城夺堡,袭杀官兵。

万历十三年(公元1585年),明王朝派韩绍为总事,督率六千官兵在当年五月开筑府江道路,以利于镇压沿路的瑶壮民,道路于次年三月竣工。此后,昭平的瑶壮民多聚居在仙回的深山里,没有再与官府起更大的冲突。

公元1588年,韩绍在府江最险要的隘口题刻了“百蛮遵道”巨幅摹刻,意在教化瑶壮民遵守官府法度。新中国成立后,为了开发桂江丰富的水利资源造福人民,当地政府于1989年筹建松林峡水电站,1995年建成发电。随着水电站建成蓄水发电,摹刻也淹没在桂江的碧波中……

●棺材石“忠孝”石刻的故事

棺材石因形状酷似棺材而得名,位于昭平县境内松林峡右岸边。石棺上刻有“忠孝”二字,字体长宽各约30厘米。

相传松林峡里住着一户人家,母子相依为命。有一年,母亲重病,无钱医治,生命垂危。儿子卖身为母亲买回棺材,准备安葬母亲。神医华佗行医神州,救治天下百姓,正巧乘船路过松林峡,听说此事深受感动。于是他施展医术治好了病人,那副棺材也随即化为石棺。

清康熙五十五年(公元1716年)夏,广西布政使黄国材巡视昭平,听到这个故事后深有所感,特此在石棺上刻“忠孝”二字,以教育百姓及后人。

无独有偶,在距昭平县城约4公里的马峡口东岸边的石壁上,刻有“做好事,行好事”六个大字,字分两行,直书,正楷字体,右上角写有“康熙岁次两孟夏谷旦”,左下角落款“海州黄国材题书”。整幅石刻共9.8平方米,笔势苍劲,结构严谨,每个字足有1平方米,亦为黄国材所刻。两个石刻均为教人忠孝和行善做好之意,当时官府对民众教化之重视可见一斑。

●狮子山“屏岩”岩画的玄机

狮子山位于平乐县桥亭乡,山的南边有一岩洞,洞上有楷书而成的“屏岩”二字。屏岩里,地面上有一条由天然的钟乳石经过岁月风化形成的长约5米、直径约800厘米的“巨龙”。屏岩里岩壁上有许多形态自然、栩栩如生的摩崖石刻岩画。石刻者充分利用钟乳石的天然纹路、颜色,在屏岩正光面,雕刻了10幅浮画:放牧归来的牧童,倚柴小歇的樵夫,风雪夜归的路人,提着花篮的老者,边走边嚼草的水牛,倦卧回首的小鹿,欲欲上跃的松鼠,三只一起欢叫的喜鹊……

这些浮画,最高的有44厘米,最小的只有8厘米。这些人物形象构图简单,动感极强。同时,还有许多似像非像的画面,它们与岩洞中的钟乳石相融在一起,年久日长,竟然再也分不清哪是钟乳石天然画,哪是人工石刻,这是桂江摩崖石刻的一道奇观。

这些石刻、岩画有的清晰记载了作者和工匠姓名,有的岩画却全无一字,不知何时何人所为。但在岩画边,玄坛村人士、清朝平乐才子、诗人袁松龄,却刻了一首七言绝句:“岩开一洞岂徒然,悬壁空明别有天。钟乳结成屏画景,添些点缀更清妍。”从诗意来看,也许石刻者早就洞悉了数百年之后屏岩“岩画”今天出现的“天人同绘”奇观的玄机。

在桂江河畔,还有许多石刻和崖画,如位于平乐金山村的迎仙洞(珠岩)石刻、青龙出米岩石刻等。这些石刻岩画不仅反映了当地人民的生活情景,也反映出桂江流域深厚的文化内涵。