驼影斑驳处 旧屋话流年

□本报记者苏展

桂林日报

2025年03月26日

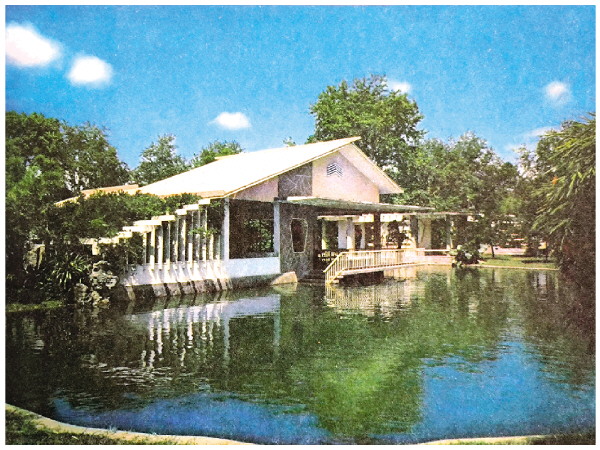

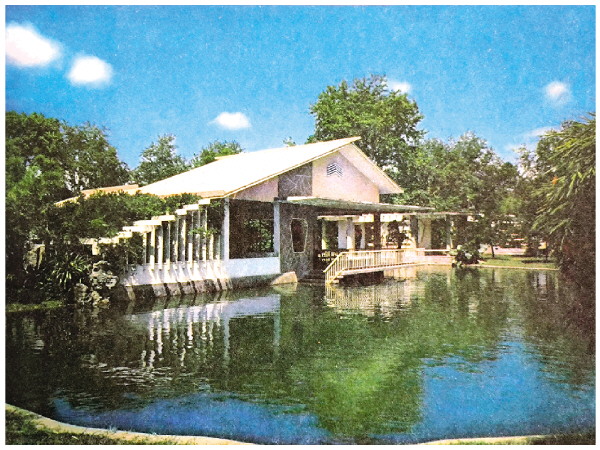

图①:早期盆景园内的水榭。

记者苏展 翻拍

图②:早期的驼峰茶室。

记者苏展 翻拍

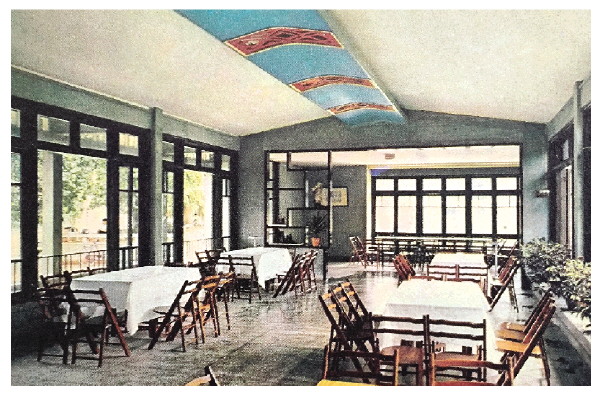

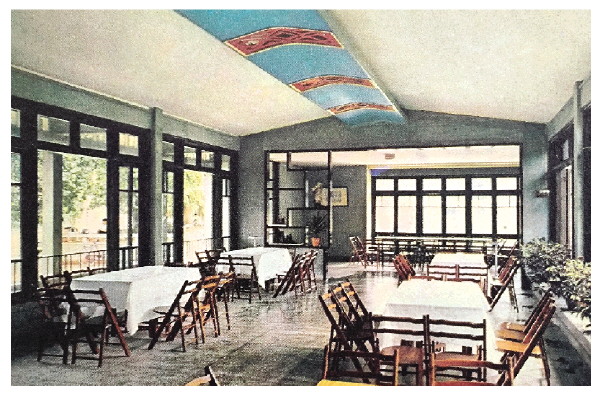

图③:早期驼峰茶室内部。

记者苏展 翻拍

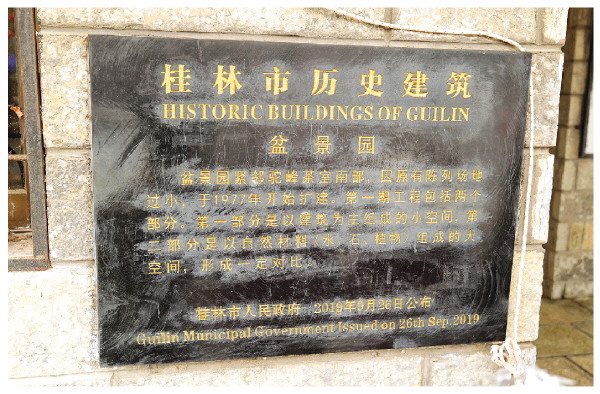

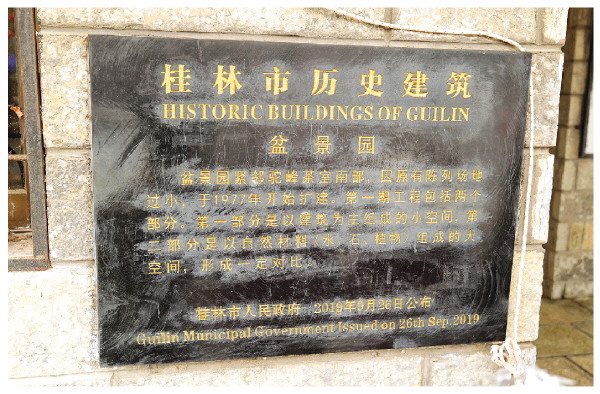

图④:2019年盆景园被列为“桂林市历史建筑”。

记者苏展 摄

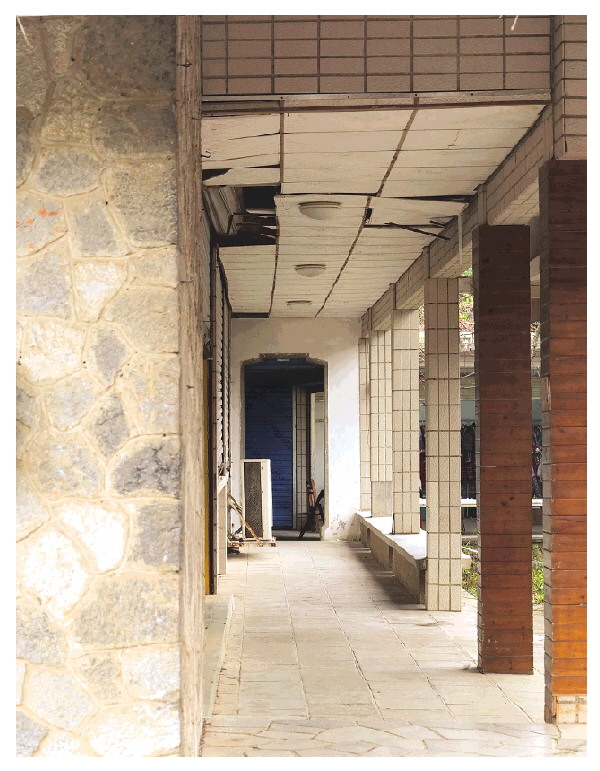

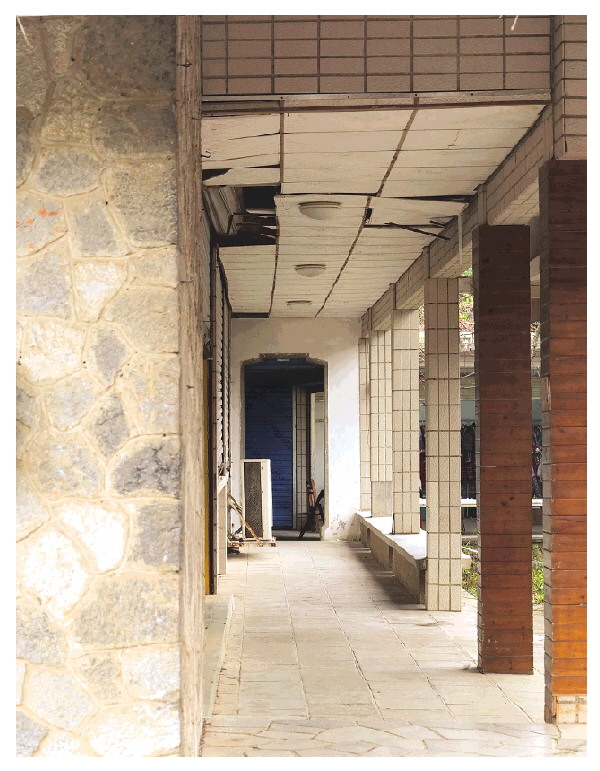

图⑤:驼峰茶室现状。

记者苏展 摄

图⑥:驼峰茶室廊道。

记者苏展 摄

上一篇“老房子”我们聊了位于七星公园旁的桂林美术馆,该馆建于1964年,由当时我国建筑界权威单位——梁思成任主任的建筑科学研究院理论与历史研究室专门负责设计建造。其实,该团队当时还负责整个七星景区的规划和风景建筑设计,除了美术馆,这期间该团队还在七星公园完成了多个风景建筑作品。就在美术馆建成的次年,骆驼山旁一座茶室建成,这座茶室的出现适时地填补了当时骆驼山景点无休憩落脚点的空缺。

独一份的茶室

前面的篇章我们说过,桂林风景建筑的浪潮自上世纪50年代末开始一直延续至70年代,而这一波浪潮其实也是有起有伏,有停有续的。

第一阶段是从新中国成立十周年之际1959年开始,国家当时号召在国内掀起一个城市绿化的高潮,桂林坐拥甲天下的山水资源,在这个政策下受到了国家的特别关照。这一阶段,主要由来自中国建筑科学研究院理论与历史研究室的团队(以下简称“北京室”)负责桂林的相关设计和规划。代表作品是月牙楼。但第一阶段刚刚开始没两年,国家就遭遇了“三年困难时期”,许多项目被迫中断。

第二阶段是1962年至1966年,从“三年困难时期”走出至“文化大革命”爆发前夕,这一段时间可以说是桂林风景建筑浪潮的第二阶段,在国民经济有所发展的情况下,桂林市开始积极筹备对外开放的工作,中央和地方政府每年都会拨专款进行城市建设。这一阶段的桂林比第一阶段更加热闹,不仅有之前的“北京室”继续参与设计和规划七星公园,同时来自上海和广东的两队人马也浩浩荡荡地来到桂林“上班”。“北上广”三股力量将桂林风景建筑的浪潮推向高潮。

来自上海的华东工业建筑设计院、民用建筑设计院、同济大学等联合设计了芦笛风景区光明山麓的餐厅休息室(1963)、芦笛岩洞口建筑(1963)等。

来自广东的广东省建筑设计研究院、华南工学院等单位设计了伏波山听涛阁(1964)。

当时“北京室”主要负责七星公园的设计和规划,留下了桂林市展览馆(1963)、小广寒(1964)、桂海碑林建筑群(1965)、驼峰茶室(1965)等作品。

当时在众多景区规划中,七星公园的部分是重中之重。在“北京室”当时所规划的七星公园方案中,将七星公园定位为“市区文化休息公园”。这一时期的建筑也是围绕“文化”和“休息”展开。

游客游览景区时往往需要停下来休息,口渴时需要喝东西,在那个物资匮乏年代,饮品饮料的种类远不及今天丰富,主要以茶水润喉止渴,所以茶室是当时风景建筑中很常见的一个单元,无论是“京派”还是“海派”或是“广派”的建筑师的图纸中都逃不过这一页。

纵观当时桂林大部分风景建筑设计,不难发现建筑师们普遍将茶室作为风景建筑主体的一个附属建筑,或者拿出主体内一个空间作为茶室使用,比如当时“北京室”设计月牙楼中就含有茶室的部分,上海团队设计的芦笛餐厅休息室也含有茶室功能区,包括广东团队设计的伏波山听涛阁内也设有茶室。而这个时期有一个茶室却摆脱了“附属”属性,自己唱起主角,独立存在于景区之中,那就是驼峰茶室。

1977年,骆驼山旁多了一座盆景园

驼峰茶室建于1965年,位于七星公园后山一带,当时这个建筑规模并不算大,也不复杂,但是“北京室”巧妙地将其设计为游客喝茶与观赏骆驼山之际的媒介载体。建筑主厅以骆驼山为天然对景,保持良好的视距,游客坐在茶室内休息喝茶时,望向窗外刚好可以看到骆驼山,形成“山中有楼,楼中见山”的意境。茶室后设庭院,所有建筑面积一起380平方米。然而,就在驼峰茶室建成次年,随着“文化大革命”的爆发,桂林风景建筑浪潮的第二阶段宣告结束。

浪潮第三阶段的到来要比第二阶段稍晚一些。桂林风景建筑从业人员且等且盼,就这样度过了六十年代,直到1973年5月,国务院批准桂林市正式对外开放,成为全国对外开放较早的城市之一,也是国内最早接待入境游客的5个城市(北京、西安、上海、桂林、广州)之一。第三阶段正式到来。

如上所述,在1960年的规划中,“北京室”将七星公园规划设定为市区的文化休息公园,主要为市民的日常游憩活动提供服务,而随着1973年桂林被批准对外开放,七星公园的规划开始向旅游业发展,为外地前来观光的游客提供服务。从这时开始,建筑设计师们开始更加关注游客对七星公园山水自然特色的观光体验。

进入第三阶段,桂林风景建筑设计领域告别了之前的“外援”时代,而是主要由桂林本土的建筑设计单位来挑大梁。此时桂林本土建筑设计领域看似名不见经传,但其实里面卧虎藏龙。因为在六十年代那一系列的政治运动影响下,“北京室”大部分的研究被迫取消,园林及建筑设计人员多数被分配或邀请到桂林和济南。许多人才也因此与桂林结缘,甚至留在了桂林。其中的代表人物便是此前篇章中写过的芦笛水榭的建筑设计师尚廓。

尚廓不是桂林人,但很多文章将他定义为桂林建筑师,因为他在桂林干了14年(1965—1979年)的建筑设计。七星公园的拱星山门、盆景园、栖霞亭与碧虚阁,杉湖岛水榭和休息亭,榕湖宾馆四号楼等都出自他手。有人甚至称尚廓是桂林风景建筑实践成果最丰硕的建筑师。

1977年,尚廓完成了代表作芦笛水榭,同一年他还来到了七星公园骆驼山下的驼峰茶室。尚廓认为,当时该区域仅有茶室和骆驼山,游览内容比较平淡,可增加一人工封闭式的小庭园景点,进一步丰富游程。骆驼山本身就像一座“大盆景”,于是尚廓便以此为灵感在这里开启了一个新项目——盆景园。在原茶室的基础上融入桂树林、展览温室、花圃等植物花卉的观赏内容与骆驼山这座“大盆景”相互呼应。

盆景园紧邻驼峰茶室南部,围绕原有建筑驼峰茶室向东南接建,其入口及出口都在茶室附近。接建后,无论在平面关系、观赏路线、空间组合、建筑风格上都与茶室构成一个有机整体。新建的盆景园还设售票房、休息亭、山水廊、接待室、水榭、陈列厅、工作室等。这一新建筑群可以说是对1965年“北京室”留下的驼峰茶室的一个完善和补充。两座建筑群之间通过廊以及植物的种植围合,形成一个完整的庭院布局。从此,游客到此,除了可以喝茶看骆驼山,还可以游览庭院,看展览,观赏盆景,同时盆景园也承担了一些对外接待工作。

美国总统在这里开圆桌会

盆景园设计建造完成之后,与原本的驼峰茶室可以说是珠联璧合,成为了七星公园一著名的风景观赏点,同时发挥对外接待作用,接待过不少国外政要。其中最具代表性的莫过于美国总统克林顿。

1998年,美国总统克林顿访华,桂林是克林顿访问中国内地的最后一站。就在七星公园骆驼山旁的盆景园内,他选中这里作为他跟中国民间人士举行环保座谈和发表环保演讲的最理想之地。

当时的座谈会是一次非公开性的交流,参加座谈的七个人中两人来自桂林,分别是当时桂林市环境监测站站长吕维礼先生和桂林市漓泉股份有限公司(以下简称“漓泉”)总经理孔繁健先生。据后来的公开资料记载,会谈从7月2日上午十一点开始,克林顿和参会七人在盆景园内的一水榭内围着一张椭圆桌交流,从此故有“凉亭圆桌环保座谈会”之说。

座谈会持续了一个多小时。他们聊了很多关于环保的话题,如水污染防治、大气污染防治、噪声污染防治、野生动物保护等。当他们聊到漓江水质保护的话题时,来自漓泉的孔繁健先生向克林顿介绍公司治理污染的情况。此时克林顿似乎想起什么笑着插话说:“孔先生,我现在最想的是什么时候能喝上你的啤酒?”孔说:“很容易,在桂林、广西任何一家酒楼、饭店和娱乐场所,在下午您游览漓江的船上,您都可以开怀畅饮,但是您没有那么多的自由。”克林顿说:“是啊,看来我喝啤酒没有你那么方便。”对话使会场气氛轻松活跃。

在克林顿即将离开会场之时,他与参会人员合影、并签名留念。他在孔繁健的工作笔记本上写下了“致孔繁健,感谢你作出的好榜样。比尔·克林顿,1998年7月2日”。就这样,当时来自桂林的本土企业家和美国总统在这盆景园中不经意间聊出一款后来大家熟悉的爆款单品——“漓泉1998”。漓泉这款产品就是为了纪念这一段奇妙的相遇。

时过境迁,驼峰茶室和盆景园的命运与许多“老房子”一样,在后来的岁月里经历了多次的改造和翻修。2019年,盆景园被列为“桂林市历史建筑”。

旧屋或许已经不是当初的模样,但记忆会永存,许多桂林人仍然喜欢到骆驼山下小坐,或许不再为那一盏茶或一盆景,而是为了触摸那段“显山露水”的城市记忆。如今再访骆驼山,看一看这方寸之间的老建筑,她其实早已超越物理空间,成为桂林人精神原乡的注脚。