桂林集扇斋文化创意有限公司总经理、工艺美术师黄可人:

团扇摇曳千年韵 匠心破茧谱新章

桂林日报

2025年03月26日

黄可人与她制作的团扇。(受访者供图)

黄可人与父亲探讨团扇扇面图案。 记者黄敏 摄

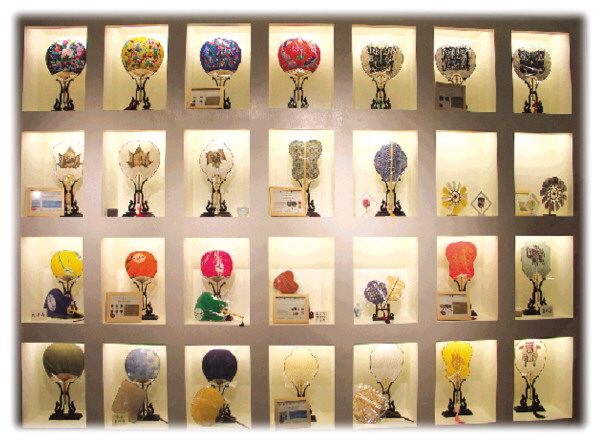

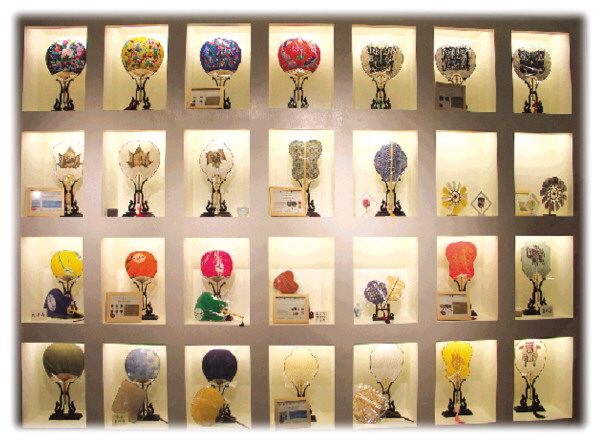

黄可人设计的团扇先后获得9项联合国教科文组织、世界手工艺理事会颁发的“杰出手工艺品徽章认证”。图为部分展示品。 记者黄敏 摄

□本报记者黄敏 实习生唐晨曦

近日,记者走进位于灵川县的集扇斋文化陈列室,一缕竹香萦绕鼻尖。映入眼帘的,是一柄柄团扇陈列其间,在柔和的灯光下流转着千年雅韵。当视线在琳琅满目的团扇作品中穿梭时,似乎可以窥见它们所承载的深厚文化底蕴与匠心独运的制作工艺。千百年来,在一代代匠人的坚持下,团扇依然以其独特的魅力,穿越时空的尘埃,诉说着古老的故事。

2024“桂林工匠”荣誉称号获得者、桂林市级非物质文化遗产项目代表性传承人、桂林集扇斋文化创意有限公司总经理黄可人,便是一位在机械喧嚣的年代使传统团扇技艺在指尖焕发新生的匠心坚守者。她将民族元素融入团扇,使之走出家乡,成为联合国认证的杰出手工艺品;用团扇敲开互联网的大门,将指尖技艺变成指尖经济;带着团扇进校园,将传承非遗的种子撒播在箐箐校园……

承父业解锁竹丝密码

融百艺叩开世界之门

黄可人与团扇的缘分,从她出生那一刻便已注定。她的父亲黄硕夫,是圆竹剖丝团扇技艺自治区级代表性传承人,也是集扇斋的品牌创始人。在父亲的影响下,黄可人自幼便对传统工艺产生了浓厚的兴趣。

“受父亲的影响,我很早就接触了团扇的制作工艺。”黄可人告诉记者,想要为年纪渐长的父母减轻工作压力的初衷以及自身对传统工艺与团扇文化的倾心,成为她“女承父业”的契机。“真正下定决心去做这件事之后,我便更加专注地去深入了解和学习这方面的内容。”

如今,聊起团扇工艺,黄可人如数家珍:“团扇中有一种特别值得一提的叫‘圆竹剖丝团扇’。它的扇骨是一根直径约为1厘米的带皮圆竹,其制作工艺在2013年被评为桂林市非物质文化遗产保护项目,2019年评为广西壮族自治区非物质文化遗产保护项目。”

作为新时代的手艺人,黄可人一直致力于这项传统技艺的传承与创新。在扇面材质上,她结合蜡染、扎染、苗绣、壮锦、麦秆画、剪纸等其他传统手工艺元素,开发了许多新的产品。在扇骨材质上,她通过改进扇骨的制作工艺,扩宽了扇骨材质的选择,丰富了团扇的美观度和价值。

“经过改良的插丝工艺团扇,在2006年至2012年连续被选定为桂林市漓江游船的旅游纪念品,数量最多时,仅桂林的年销量就达一百万把。”黄可人向记者介绍说,“通过漓江游船这个平台,北京故宫博物院、台北故宫博物院等多个旅游景区景点与我们对接,订制了一批团扇作为他们的旅游文创产品。2013年,我们的团扇还被时任联合国秘书长潘基文收藏。”

据了解,近年来,黄可人设计的团扇先后获得9项联合国教科文组织、世界手工艺理事会颁发的“杰出手工艺品徽章认证”,成为国内获得该奖项最多的个人。

织就“互联网+团扇”经纬

架起乡村振兴致富桥

为了让团扇走进百姓生活,展现当代价值,带动当地产业发展,黄可人从2009年就开始探索利用网络平台对团扇进行宣传、销售,探索出了“互联网+团扇”销售模式,使“集扇斋”被越来越多的人了解,许多游客慕名而来一睹团扇风采。团扇不仅在国内市场上受到广泛欢迎,还大量销往日本、韩国等地。从2017年至今,集扇斋的团扇每年销量数百万把,极大地带动了当地经济发展。

“最初,我们只是尝试着在一些网络平台上发布团扇的信息和图片,没想到很快就接到了很多咨询和订单。”黄可人回忆起当初探索网络销售的情景,“那时候,我几乎每天都要工作到深夜,亲自处理每一个订单,亲自与客户沟通。虽然很辛苦,但看到团扇能够通过网络卖到全国各地甚至国外,心里就特别有成就感。”

随着网络销售的不断拓展,黄可人意识到,要让团扇产业走得更远,必须要有稳定的生产供应和质量保障。于是,她开始思考如何整合当地的生产资源,提高生产效率。在当地政府的支持下,黄可人创立了“基地+农户”的新型发展模式。集扇斋作为基地,负责提供原材料、技术和市场销售,农户则在家中进行团扇的加工制作。这种模式不仅充分利用了农村的闲置劳动力,还让许多因照顾家庭无法外出工作的妇女有了稳定的收入。

“我们会对农户进行免费的技术培训,让他们掌握团扇制作的基本工艺。他们可以将原材料带回家中,按照要求制作好半成品后,再由我们回收进行最后的组装和包装。”黄可人介绍说,“在销售旺季,我们吸纳的农户最多时有200多户,每户每年能增加收入1万元以上。很多农户通过制作团扇改善了生活条件。”2025年,桂林集扇斋文化创意有限公司还因此被自治区妇联授予“广西金绣球居家灵活就业示范基地”。

“我觉得自己不仅仅是在做团扇,更是在为家乡的经济发展和乡村振兴贡献一份力量。”黄可人感慨地说,“看到乡亲们因为团扇产业过上了好日子,我心里特别满足。未来,我还想带动更多的农户加入进来,让小团扇发挥出更大的经济效益。”

播撒非遗种子进校园

共育文化传承青春林

“我希望能把传承和保护优秀传统手工艺的种子撒播在校园的土壤里,让它在孩子们的心里生根发芽。”黄可人坚信青少年是非物质文化遗产传承的中坚力量。

为了增强青少年对团扇文化的认同感,她身体力行地当好团扇文化的宣传者,与市南溪山小学签订长期合作协议,将团扇的制作体验列入该校的校本课程,教授全校学生制作团扇,培养学生对团扇的兴趣;她带领团队走进乡村开展义务教学活动,让农村的孩子也能接触、学习团扇制作;她还将非遗传承宣传的触角延伸到高校,积极在广西师范大学、桂林旅游学院等院校组织举办团扇艺术节、团扇非遗体验等活动,指导学生制作团扇并展示成果。

“在南溪山小学,我们根据学生的年龄和年级,设计了不同的课程内容。”黄可人介绍说,“低年级的学生主要学习团扇的基本制作工艺,比如如何将竹丝编织成扇骨;中年级的学生可以尝试在扇面上进行简单的绘画和装饰;高年级的学生则能够设计并制作出完整的团扇作品。通过这些课程,孩子们不仅锻炼了动手能力,还深入了解了团扇背后的文化内涵。”

在黄可人看来,团扇不仅是一件工艺品,更是一座桥梁,连接着传统与现代,连接着乡村与城市,连接着中国与世界。而今,她正以一个更加贴近现代脉搏的年轻人身份不断地在传统技艺上开拓创新,让古韵与新意在扇面上融合生辉,让中华民族的传统文化走向更广阔的世界。

黄可人说,未来,将继续坚守从父亲身上继承的匠心,使古老的团扇在现代人的生活中仍可延续“出入君怀袖,动摇微风发”的诗意。