哪吒他爹李靖在桂林的那些事儿

桂林日报

2025年02月25日

图①:李靖画像,现藏于国立故宫博物院。

图②:唐代王知敬《李靖碑》局部。

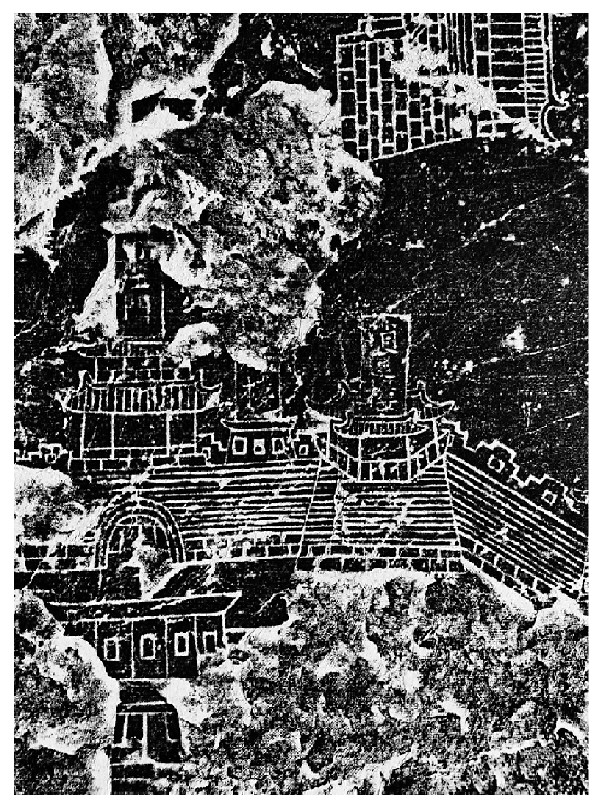

图③:南宋静江府城池图上的东江门和逍遥楼。

(本版图片均由莫菡栖提供)

□莫菡栖

连日来,国产动画电影《哪吒之魔童闹海》一路高歌猛进、捷报频传,目前总票房已破百亿(还在增长中),在全球影史票房榜名列前茅,哪吒爆火!

已经有细心的小伙伴发现,电影中很多场景跟桂林山水特别像。有记者采访了《哪吒2》的建模动画师陈凌枭,他表示,“漓江是桂林最出名的自然风景之一,所以我收集桂林山水的照片和视频时,基本以漓江为主线”。他还反复表达了对桂林山水的喜爱——如果有机会,愿意为桂林设计相关的文化创意作品。

其实,电影中陈塘关的景色源自于桂林不是没有道理的,因为,哪吒他爹李靖确实曾经主政桂林!

是的,李靖并不仅仅是神话故事里的人物,他在历史上是真实存在的!虽然电影和小说《封神榜》《西游记》里的哪吒、李靖都是神话人物,但历史上的李靖不仅真实存在,还在桂林留下了许多踪迹!

神话版李靖VS真实版李靖

佛教版:战神李靖。为佛教四大护法天王之一的毗沙门天王(北方多闻天王)。他手持宝塔、脚踏夜叉的形象,早在唐代洛阳龙门石窟中便有记载。唐不空所译的《毗沙门仪轨》中就记载了毗沙门天王助唐军西北破敌的故事。唐玄宗时期,毗沙门天王被尊为“战神”,其造像也开始广泛出现。毗沙门天王的形象通常是披甲胄、戴冠,右手持戟或执棒,左手擎宝塔,脚踩地神或夜叉,因此被称为“托塔天王”。

道教版:神仙李靖。宋代道教盛行,李靖被纳入道教神仙体系。《太平广记·李卫公》中记载,唐代大历年间,元阳观单尊师曾遇见一位异人,自称是已经成仙的李靖。李靖为其治好恶疾,还劝其修行道术:“临别拜辞,曰:‘不审仙圣复何姓名,愿垂告示。’老人曰:‘子不闻唐初李卫公李靖否?即吾身是也。’”可见此时,李靖已是道教神仙。

小说版:哪吒爹李靖。元代的话本小说《乐毅图齐七国春秋平话后集》中,已经出现了“毗沙门托塔李天王”的名号。杨景贤的杂剧《西游记》中提到,毗沙门天王姓李,哪吒是毗沙门下李天王之子。到了明代,基于元代资料编成的《三教源流搜神大全》里介绍哪吒时,已明确指出他“托胎于托塔天王李靖”。而吴承恩结合历代民间传说编写《西游记》,是哪吒和父亲托塔天王李靖一起与孙悟空过招。此后,另一部小说《封神演义》在《西游记》的基础上再次丰富了李靖的故事,使托塔天王李靖作为哪吒父亲的人物形象广为流传。同时,由于《封神演义》写的是武王伐纣的故事,在这个背景下,李靖就被赋予了商朝陈塘关总兵的身份,协助武王伐纣。在这部小说中,哪吒“析肉还母,析骨还父”的故事,也被嫁接到李靖与哪吒的父子关系中。

八卦版:多情李靖。唐代传奇小说《虬髯客传》收录于《太平广记》卷一百九十三,讲的是杨素宠妓红拂大胆私奔李靖的“古代女追男”浪漫爱情故事,小说成功刻画了李靖、红拂、虬髯客的形象,后世称他们三人为“风尘三侠”。明代张凤翼将其改写成传奇剧《红拂记》,凌濛初又将其改编成杂剧《虬髯翁》,此后该剧常演常新,成为传统戏剧的保留剧目,流传千年而不衰。抗战时期,著名文化人端木蕻良在桂时即因桂林城留有李靖遗迹激起创作欲望,写了京剧《红拂传》的剧本,交四维剧社演出(柳亚子同时期亦发表了《关于红拂传》的长文)。当代小说家王小波写的《红拂夜奔》在历史与现实,虚幻与真实的纷繁中交错,看似荒诞,却非常有趣,充满了浓郁的个人风格。电影《哪吒》中李靖的妻子是殷夫人,采用的是《封神榜》的版本。史料里几乎没有关于李靖妻子的记载,仅《旧唐书》中简单提及“十四年,靖妻卒,有诏坟茔制度……”,连姓甚名谁都不知道,但关于这件事有个传闻,说李靖夫人离世,唐太宗令魏征撰写墓志铭,自己则亲手题下“大唐特进兵部尚书中书门下省开府仪同三司卫国公李夫人张氏之碑”的碑铭。而红拂女名为张出尘,这个传闻令李靖夫人即红拂女的说法添了几分可信度。

真实版李靖:李靖本名药师,是雍州三原(陕西三原县)人。祖父李崇义是后魏殷州刺史、永康公,父亲李诠是隋朝赵郡太守。李靖身材魁伟,是个长得很帅的肌肉男,少年时就很有文才武略(《旧唐书 列传第十七 李靖》:“靖姿貌瑰伟,少有文武材略”),常常表达自己想要建功立业的心志。他的舅舅、隋朝名将韩擒虎很喜欢跟少年李靖谈论用兵之事,还总是捋着胡子摸着外甥的头猛夸:“可以在一起谈论孙子、吴子兵法的,就只有这个娃儿了!”李靖开始只是隋朝长安县的一个小小功曹,“后历驾部员外郎”,当时的左仆射杨素和吏部尚书牛弘都很喜欢他。杨素曾经拍着自己的座位赞许李靖:“这孩子早晚会坐到这个位置上来啊!”到了唐朝,李靖被李世民召入幕府,从此开始了自己开挂的政治和军事生涯。唐高祖李渊曾对李靖卓越的军事才能赞叹不已:“李靖……古之名将韩(韩信)、白(白起)、卫(卫青)、霍(霍去病)岂能及也!”唐太宗也特别倚重李靖:“昔李陵提步卒五千,不免身降匈奴,尚得书名竹帛。卿以三千轻骑深入虏庭,克服定襄,威振北狄,古今所未有。”

鉴于李靖对大唐立下的赫赫战功,他被唐太宗封为卫国公。贞观十七年(643)被请进凌烟阁,位居凌烟阁二十四功臣的第八位。死后,李靖被请进武庙,与白起等其他名将一起成为著名的“武庙十哲”,真正列于国家祀典中,关羽、张飞等人屈居其后。明朝时,李靖又被明太祖列入古今功臣三十七人之中,成为真·配享太庙·李靖。

梳理以上资料可以发现,元明小说是唐代真实版李靖成为托塔天王和哪吒他爹的有力推手,从此,李靖作为托塔天王的形象深入人心,且与哪吒形成了父子关系的深度捆绑。

李靖在桂林的那些事儿

据《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》等史料记载,李靖在武德四年十一月来到桂林,至武德六年八月离开,在桂林的时间不到两年,却对桂林乃至整个岭南地区带来了深远的影响。

武德四年,李靖以上柱国、永康县公、检校荆州刺史的身份来到桂林巡视。旧唐书记载,李靖“度岭至桂州,遣人分道招抚,其大首领冯盎、李亮度、宁真长等皆遣子弟来谒。靖承制授其官爵,凡所怀辑九十六州,户六十余万。”李渊见李靖不用打仗,派几个跑腿就能收服岭南九十六州,大加表扬,授李靖为岭南抚慰大使,检校桂州总管,进一步巩固招抚成果。李靖因此成为桂林的代理长官。

谈到李靖对桂林的贡献,最大者莫过修筑桂州子城,保障地方安宁。他初抵桂州,只见环城皆山,漓江犹如天然护城河围绕着美如仙境的桂林城。然则,作为一个卓越的军事家,他敏锐发现地处岭南中心、四周蛮夷环伺的桂林居然没有像样的城池,这怎么能行?他以军事家的眼光,决定以漓江为屏障,在西岸建造子城。

关于李靖建城,虽历经朝代更迭,岁月久远,但仍有流传至今的史籍记录下了这一伟大创举。唐代莫休符《桂林风土记》载“桂州子城,自卫国公所制,号曰始安郡城。”明《桂林郡志》则记载了城池规模:“子城在漓江之西,周三里十有八步,高一丈二尺”。子城即桂州的核心行政军事区,中心位置大致在今秀峰区解放东路与正阳路交汇处,至今仍然是桂林的中心。子城东门即东江门,自唐武德四年到1939年桂林修建中正桥时拆除,存续1300多年,一直是桂林的正东门。

自李靖开始,桂林以子城为中心得到了不断的扩建,仅唐代就有大中年间蔡袭扩建外城,周长“三十里”;光启年间陈可环扩建夹城,“从子城西北角二百步,此上抵伏波山。缘江南下,抵子城逍遥楼,周回六七里。”逍遥楼因为耸立于子城之上,被认为亦是李靖所创建。而直至南宋末年的《静江府城池图》上,我们仍然能清晰看到子城的模样,这件石刻高悬于鹦鹉山半山崖壁,代表了桂林对李靖不朽的致敬。

在岭南期间,除了桂州子城,李靖还修筑了古兴安城池。据柳宗元的《全义县复北门记》里清楚写道:“……之中岭而邑者国情曰全义,卫公城之,南越以平。”此中提到的全义即是现在的兴安。有研究学者认为,李靖在治理南方的两年时间里,至少在当地建设了数以十计的州县城市(包括古昭州即今平乐县),从而为后世在南中国地区的整体开发打下了坚实的基础。

除了筑造城池,李靖还在桂林修建了庆林观。据《临桂县志》载:“庆林观在桂林七星山下。唐太宗幸九成宫,观桂州所贡瑞石,文有曰:圣主大吉,子孙五千岁。顾谓李靖曰:‘碧桂之林,苍梧之野,大舜隐真之地,达人遁迹之乡。观此瑞文,如符所兆。公可一巡乎?’”看来唐代桂林的石头就已经是贡品,深得唐太宗喜欢,认为桂州是一个祥瑞之地,为此专门叫李靖到桂林考察。李靖到桂林之后细心查访,找到了供奉在九成宫那块瑞石原来就采自普陀山下,这么有灵气的地方必须要有点仪式感啊,于是就在这个地方建了一个观,还把这些情况跟唐太宗进行了汇报,太宗听了也很高兴,赐名“庆林观”。皇帝盛赞桂林,且载于桂林历史上还是第一次,并为庆林观这个新名胜赐名。莫休符在《桂林风土记》里详细描述了庆林观(也叫东观)周围的景色,以及游人如织,官员均喜欢在此交友宴客赏景作诗的盛况。

不过这段贞观年间的桂州瑞石考据史,正史未见稽录,李靖到底有没有二刷桂林,至今是个悬案。张鸣凤在《桂胜》里也为此案头痛过,不过最后他豁达地表示:“庆林观以有瑞石告唐长世之符,至遣李卫国靖就视之事,有无不足辨。而卫国为大使安抚岭外,唐书纪之明甚。顷循弹丸溪行,见溪旁石壁刻有‘唐桂州都总管使李卫国公庙,天福二年加封灵显王’字,心仪其庙当在是地。祠未经桂之伏波与祠卫国,不更有显据哉?”意思是这事有没有不重要,总之李靖到过桂林,有唐书和摩崖石刻为证。桂林人在庆林观附近建祠祭祀李靖,比祭祀伏波将军马援更加靠谱。

民间记忆里的李靖

张鸣凤提到的摩崖石刻,至今尚存于灵剑溪畔的普陀山北麓,以文字形式铭刻了桂林对李靖的敬意。李靖在唐末被日渐神化,后唐明宗特赐李靖为太保。后晋天福二年(937),石敬瑭追封李靖为灵显王。宋绍圣二年(1095),桂林灵剑溪畔建了李卫公庙,宣和六年(1124)周元辅在卫公庙附近的崖壁上书刻了此件纪念石刻。

不只桂林一地,整个广西对李靖的敬仰蔚然成风,一千多年一直长盛不衰。富川县有李卫公庙:“李靖,武德四年以上柱国安抚岭南,驻师富川之长标岭,秋毫无犯,民即其地立祠,至今不绝”《雍正平乐府志》。北流勾漏洞有李靖《上西岳书》的宋代摩崖石刻。《广西通志》记载的卫公纪念设施更是层出不穷:“岑溪县李卫公庙在县西,祀唐李靖以平萧铣至此”;博白县有卫公山,在“县东十里,高百余丈,崔嵬耸立,为邑之镇,唐初李靖南征尝驻兵于此,因名”;藤县更是夸张,不仅东山卫公祠、城南忠烈祠“祀卫国公李靖”,仁寿坊的八贤祠里也供奉了李靖。另外值得一提的是,越南顺化市武庙祀奉的中国名将里也包含了李靖,古交州作为唐代领地,正是李靖当时管辖和招抚的区域。

岭南人民对李靖如此怀念,是有着深厚的历史渊源的。李靖是历史上第一位以怀柔政策让岭南归心的名将,他到广西并非征伐,先是分道招抚各方势力,成效甚佳,获得唐高祖的褒奖,并被授职岭南抚慰大使,他“东渐闽区,南逾象、浦”,刚柔相济,恩威并施。据《册府元龟·将帅部》载:“靖以南方去朝廷遥远,丧乱以来不见恩德,若不遵以礼乐,兼示兵威,无以变其风俗。遂率所部兵马发往桂州南巡,所经之处,靖请自存抚耆老,问其疾苦,远近悦服。”

可见李靖不仅有出神入化的战术,以及声名赫赫的战功,在治理地方时也很善于使用策略。他认为南方偏僻之地距朝廷遥远,自隋末大乱以来,一直没有得到大唐朝廷的恩惠,如果不以文明礼乐来教化这些“南蛮”,并展示朝廷的军事实力,就很难改变这里各自为政且不够开化的风俗。因此他从桂州一路南巡,收复民心,“百越率从”,得到当地人民的拥护,并形成延绵1000余年的卫公信仰。

从李靖开始,唐朝中央政权和岭南民众开始了良性的互动,治粤理念从秦汉时期开疆拓土的霸道思想,逐渐转变为广施仁政的王道思想。以桂林为例,先后修建了相思埭运河、回涛堤、灵陂灌溉设施等民生工程,岭南从此真正进入了文明社会。

而作为一代战神,李靖演变成为了广西狼兵的保护神,恭城狼兵后裔北溪莫氏在族谱中记载了家族对李靖的尊崇:“传说我北溪莫氏始祖祥才公奉令南征,路经洞庭湖,湖水茫茫,其时风雨大作,舟船在风雨中随时都有倾覆的危险。祥才公无奈,遂斋戒沐浴,焚香谟拜,诚恳祈祷李天王保佑。霎时雨过天晴,风平浪静,船只顺利靠岸,登上了南征大道,为此许下了三年一次敬还李天王恩典之愿,后人称为还李王愿。为感天王大恩,族人精心雕塑了天王金身像,供奉于莫氏宗祠祖先神位之上……”因此形成了独有的李王信仰。这也是作为北溪莫氏后人的我,与李靖的一种缘分。

写在最后

关于李靖对桂林的影响,还有多种传说,比如各地的令公庙有说法是供奉李靖,桂林傩舞中的令公面具也与李靖有关,这些传说目前尚缺乏古代文献支持,本文不做深入探讨。借用张鸣凤对桂州瑞石的评价:“有无不足辨”,我们只要知道,李靖曾经在桂林留下深深印迹,并长久地被桂林人怀念。

至于李靖和哪吒到底是哪里人,作为早就已经跳出三界外的神人,或许他们就经常在逍遥楼吟咏,在庆林观赏石,在水月洞赏月,在塔山旁托塔。就着漫天的云霞,吹着漓江的清风,举着漓泉啤酒干一杯,然后施施然道:“愿做桂林人,不愿做神仙……”