碎片化阅读时代,我们如何读完一本书?

桂林日报

2024年12月03日

图①:电子阅读时代,实体书店仍旧有忠实拥趸。记者韦莎妮娜 摄

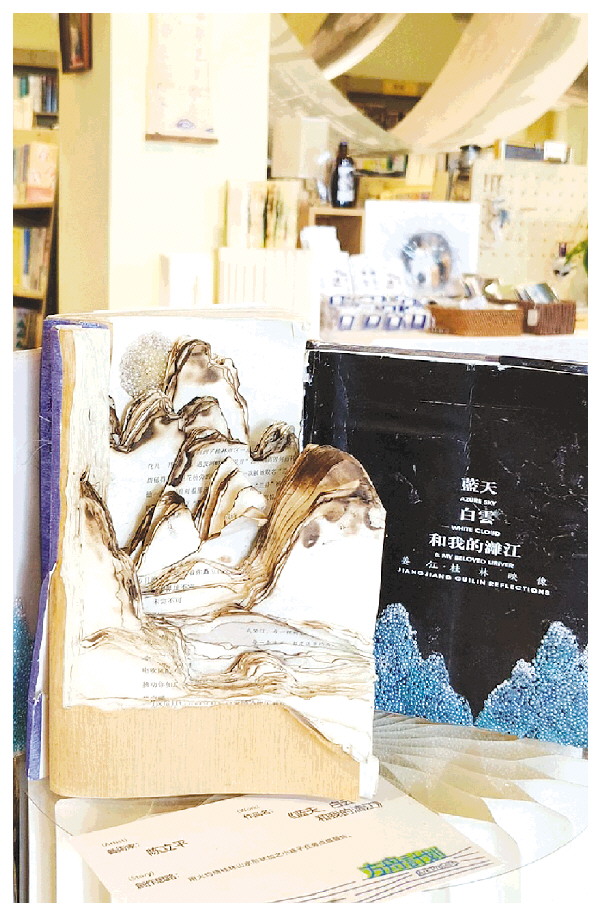

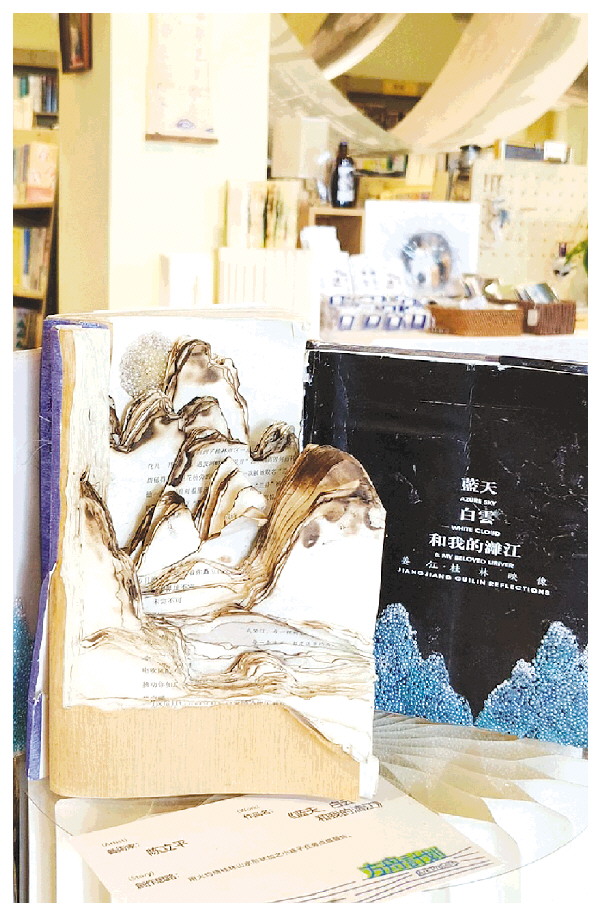

图②:依托精心挑选的图书和特色活动,实体书店与读者群体的黏合度进一步增强。图为在经历“6·19”洪水后,刀锋书店开展了“方舟计划”,邀请读者领取洪水中受损的书籍,加上自己的创意进行二次创作。读者们的作品将长期陈列在书店中。 记者韦莎妮娜 摄

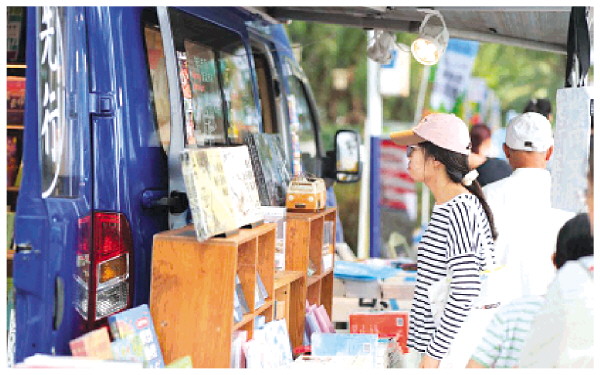

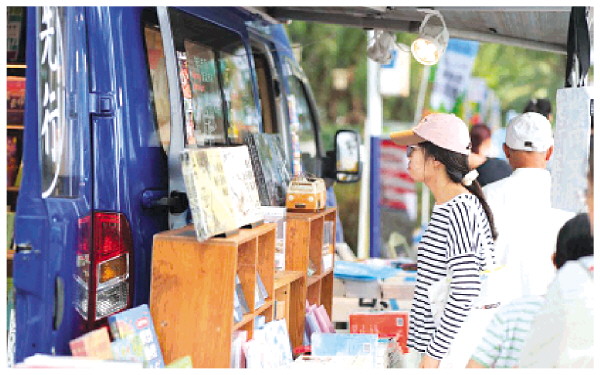

图③:读者在书市上驻足,寻找自己中意的书籍。记者苏展 摄

□本报记者 韦莎妮娜

11月15日,“中国—东盟图书文化周桂林分会场”暨“加油!书店”生活美学市集活动拉开帷幕。时隔一年,这场“爱书人与书的约会”依旧火爆。

碎片化阅读的时代,“从头到尾读完一本书”成了一件不容易的事。把书里的情节演绎成情景剧、举办书市和与书有关的艺术展览及读书会、开展读书快闪活动、吃在书店、住在书店……依然坚守精神阵地的书店与出版社使出浑身解数,希望与手机屏幕争夺读者,让他们重新回到书本的怀抱。

毕竟——我们好像已经很久没有体会到把头埋进散发着油墨的新书里,从头到尾读完整本书的快乐了。

改变书本的打开方式

十一月的桂林,宜人指数爆表。城市被温柔的阳光和微风拥抱着。

时隔一年,“加油!书店”生活美学市集重回滨江路,不出意外地又一次掀起了“读书热”。

摩肩接踵的人群、沉浸其中的“书虫”、55家全国各地独立书店和出版社、上万册好书,说是一场“爱书人与书的约会”一点也不夸张。

“出手即是现象级”的书市,侧面回答了在触屏时代和碎片化阅读的时代,纸质书和实体书店的生存处境——它们不容乐观,但一定没有消亡,也不会被取代。这背后,除了有读者的情怀支撑,也有书店、出版社的主观能动在起作用。当平面化的阅读不再能支撑与书相关的行业时,改变书本的打开方式就成了大家的“试验田”。

面对书本沉思的作家、阅读中的女性、书业从业者肖像……在市集上,“艺术中的阅读者:爱书人的艺术展”成了社交上的“打卡爆款”。

广西师范大学出版社市场部营销编辑廖茹画介绍说,“艺术中的阅读者”展览有一部分的灵感是希望延续第一届做的“世界的阅读者”摄影展所展现的“阅读者”形象。这次展览中,她和伙伴们从广西师大出版社出版的《艺术中的阅读者》一书中,选取了60幅不同时代以书籍和读者为表现对象的艺术画作,展示了个性鲜明的阅读者形象,为观众呈现一部书籍的文化史,当“阅读者”汇聚在一起时,会给人带来一种“阅读的力量”。除此之外,还在市集现场设置了许多诗歌装置和诗歌花路等。“这些诗歌绝大多数选取自我们出版过的诗歌集,内容主题围绕自然、阅读和爱,而这些都能给当下的人们带来慰藉和疗愈。人们的生活方式和阅读习惯发生了很大变化,但对知识的渴望和对美好事物的追求始终不变。”廖茹画说。

市民蒋晓苑是一位“准妈妈”,市集开幕当天一大早,她带着肚子里的宝宝前来感受文字的熏陶。“我被主办方用心的布展惊讶到了,我就像走进了一个书籍艺术馆,细节感、仪式感满满。”蒋晓苑感慨地说。

一辆满载书籍的蓝色面包车跨越460公里,从佛山一路向北行驶到了桂林,也成为了市集上的“流量宠儿”。在谈到为什么要跨越山海以流动书车的方式吸引读者时,先行书店主理人石头说:“关于流动书车,我们最初设想是打破阅读的时间和空间,让书籍变得更灵动和可接近。书籍和阅读不该仅局限于书店之内,而是能随着流动书车抵达更多角落。也因为流动的不确定性,书车每一次出现,都给读者带来了惊喜,这也有助于营造一种探索与发现的阅读体验。”

在这次市集上,随流动书车来的有1000册书籍,涵盖文学、艺术、科普和儿童绘本书籍等多种类型,尽可能地满足不同读者的兴趣。大家在打卡的同时也买书,接近一半的图书被买走。“这也证明了大家对纸本书籍依然怀有热情。”石头说。

打开书的方式有很多种,其中一种就是把它“唱出来”。本次市集上,月亮粑粑话剧社组织了一场“快闪”,另类演绎了书本上的内容和地方文化。

“我们这次快闪演出的灵感最初来源于一本绘本书籍《野葡萄》。”月亮粑粑话剧社负责人唐微娜(唐唐老师)介绍说。除此之外,话剧社还在市集上演绎了不少桂林方言童谣,如《点卯点卯官官》《鸡毛乖乖》《月亮巴巴》等,现场反响很热烈,还有外国友人驻足观看。“大家有点遗憾,说为什么快闪只有一场。”唐微娜说。

“阅读一本书的方式正在变得多种多样。”“书虫”赵郁姿感慨地说。

和电子屏幕争夺读者

你有多久没有读完一本书了?书架上满满当当的书籍,很多都是自己兴高采烈捧回来,翻了几页就束之高阁的书本。

“每天读上五六页”“今年一定要读完10本书”……曾几何时,我们不需要立“flag”(目标宣言)就能从头到尾读完一本书。因为读书就像一日三餐一样稀松平常。

但在信息技术革命后,我们挂在网络上的时间越来越长。想拿起书本的手总是不自觉地就拿起了手机。微信公众号、短视频平台、微博、小红书等社交媒体总是能通过大数据分析猜中我们的喜好,给我们推送源源不断的阅读内容。

“我们能感受到读书的人越来越少了。大家的注意力被短视频、游戏等能带给人们即时娱乐的东西占据了。当注意力变成稀有资源,书籍在争夺这一资源的过程中毫无优势后,纸质书成了一种奢侈又廉价的消费品。奢侈在于读书的时间非常宝贵,廉价在于有的纸质书的价格甚至比不上一杯咖啡。”上海书店出版社营销编辑达西去年曾对记者这样说,语气里有难掩的失落。

但并不是一开始,纸本书籍就是这样的待遇。书籍设计师、上海半层书店主理人赵琦说:“在纸成为书的载体之前,书是绝对的奢侈品。亚述巴尼拔图书馆的泥板只属于亚述巴尼拔,亚历山大图书馆的莎草纸卷轴只属于托勒密,郭店楚墓的竹简只属于贵族墓主人,欧洲中世纪修道院图书馆的羊皮纸抄本只属于修士。尽管造纸术很快从中国开始向外传播,纸书也出现在世界各地,纸书阅读在很长一段时间内依然是一种奢侈的权力,权力阶层和知识阶层一度是重合的,普通民众识字率很低,和书自然无缘。”

中产阶级的出现和壮大,使得纸书开始大量地生产,纸书的读者从神职人员、贵族、学者扩大到新兴中产,最终走入千家万户。

“当阅读的特权被打破,人们看到了一种巨大的可能性:任何人都有机会沿着纸书的阶梯去攀登知识的高峰,从而改变自己的命运。”

回望人类的阅读史,每一次技术的革新,都会带来阅读方式的改变。欧美学者认为,人类有四次阅读革命。第一次是从古典时代到中世纪,口述转向朗读;第二次是15世纪中期,以德国谷腾堡的金属活字印刷技术发现始,朗读逐步转向默读;第三次是18世纪下半叶以机印书技术运用始,精读逐步转向了泛读;第四次就是现在,由于移动网络数字技术的运用和发展,又一次改变和丰富了阅读方式,由纸读转向屏读,默读与听读、社交互动化阅读共存。

进入到第四次阅读革命后,一场无形的实体书与电子屏之间的“读者之争”正在展开。

重新回到纸本书籍的怀抱

去年的第一届“加油!书店”三天吸引了10万人次,一跃成为社交媒体上的“爆款现象”,这无疑给正在“熬寒冬”的众多独立书店、出版社和与书有关的从业者以无穷的信心。无论节奏怎么变化,无论一座城市如何变迁,总有人需要书和书店。就像是长夜里不必灯火通明,但总要有那么一两盏灯。

“只有纸质书才能带来经典阅读的庄重感,能让人在眼睛、手指与纸张有形无形地摩挲中与书中人物的心灵达成共振,才会出现掩卷沉思、释卷长叹的动人情景。”广西作家协会副主席、桂林市作家协会主席刘春说。

刘春是一位不折不扣的“爱书人”,每到一个城市,逛特色书店成了他了解这座城市的一条捷径。书店里卖什么书,城市里的人读什么书,都能反映出一座城市的精神面貌。与此同时,他也想通过逛书店、买书这样的方式,向经典作品和在这个快节奏时代坚持“慢阅读产品”生产的出版人表达敬意。

不可否认的是,电子化阅读改变了绝大多数人的阅读习惯,并且已经成为主流,纸质书阅读和电子屏阅读势必共存。在这样的趋势下,从独立书店到出版社再到阅读推广人,都在尝试着把读者的注意力拉回到散发着油墨香味的书籍上来。

先行书店主理人石头说,书店一直在尝试营造独特的文化氛围来吸引读者回归。每年秋天,书店会有“银杏季”活动。石头会从数百里外,收集一大堆银杏叶子搬运到佛山书店所在地,再把这些金灿灿的落叶铺陈在书店内,厚厚的银杏地毯很有秋韵。

而石头做这件事的初衷也很动人,一开始是为腿脚不便的母亲“搬运秋天”,让妈妈在书店也可以赏秋。后来发现书友们都很喜欢,有的孩子干脆直接躺在了银杏叶地上。石头被这份真情实感的回馈感染到了,于是每年都郑重其事地把落叶运回来,请书友来书店赏秋。这件事一做就是十年。

“书店不仅是卖书的地方,更是一个连接书籍与人的文化空间。通过策划有趣的书展、作者见面会、阅读分享活动以及主题布置,这样读者们或许会重新发现翻阅纸质书页的乐趣和沉浸其中的快乐。”石头说。

为了让更多人重新捧起书籍,广西师大出版社不仅在内容上精益求精,更在形式上不断创新。廖茹画介绍说,近年来,师大社组织了山水阅读节系列活动,比如山水音乐诗会、“跨·阅”文化沙龙、大学问学术论坛、“山水映像——青年影像计划”等,让读者有机会与心仪作者、音乐人、电影人面对面交流。与此同时还推出了一系列主题书展,满足不同读者群体的需求,激发读者阅读的兴趣。

蒋晓苑的另一重身份是桂林趁早读书会的发起人。这几年,趁早读书会以书为纽带,吸引了大量同频的爱书人加入。“目前读书会成员大概有370人,今年的阅读活动基本上围绕国学展开。我个人而言,平均每年读书数量在50本以上。我觉得实体书店、出版机构需要多办读书类活动,和读书博主、读书会合作。同时要重视深度阅读,普遍而言,偏好深度阅读的读者更爱纸本书、更爱购买纸本书。”蒋晓苑说。

“真正喜欢看书的人对书本的兴趣是不会磨灭的。虽然现在读书的方式更加多元化了,但书店也在不断地适应时代的变化。从Kindle电子阅读器出来那几年,我就开始担心万一未来纸质书没了怎么办?后来我发现我不仅用Kindle读书,我还用手机看书、用喜马拉雅APP听书,与此同时我也买书。比如最近我在喜马拉雅上听了蔡崇达的《草民》,就准备把蔡崇达的书都买回来慢慢看。”秀峰区文化体育和旅游局副局长、文化馆馆长鲁莹说,“剧读”是一个很好地将读者拉回到纸本书籍上来的方式。几年前,受一家书店邀请,她和学生们在莎翁诞辰纪念日也是世界读书日那天,把莎士比亚的经典剧目生动地演绎了出来。读者们沉浸式观剧的同时,也对他的戏剧产生了浓厚的兴趣,从而萌生了想要去买原著学习的冲动。

身为书店主理人,赵琦也在各种阅读媒介之间“横跳”,但“电子屏幕可弃,纸书不可”。他的理由是,纸质书本需要高度的精神集中才能读进去,这种高度集中让注意力、可支配的时间重回到读书人自己的手中。与此同时,读书还是一场叩问生命之旅,书本上不提供答案,它只不断鼓励读书人去探索。书中的脚注、尾注如同一串串密码,带领阅读者从一本书到另一本书,永无止境地进行一场无限的求知游戏。

在成稿的最后,记者在书摊上发现了一本《独立书店生存报告》。它被放置在一角,崭新到连塑封都还没有拆开。好像有一股冥冥的力量,吸引着记者将其买下并打开。在书的某一页这样写着:

“当下常用的固态硬盘的寿命只有5到10年,电子资料的灰飞烟灭是很容易的事情。而我们现在到博物馆还能看到几百年甚至上千年前的纸书。不要小看薄薄一张脆弱的白纸,当它承载了黑字,生命力可以变得很强大。”