桂林雕版彩色套印技艺:

千雕万琢 彩印古今

桂林日报

2024年07月19日

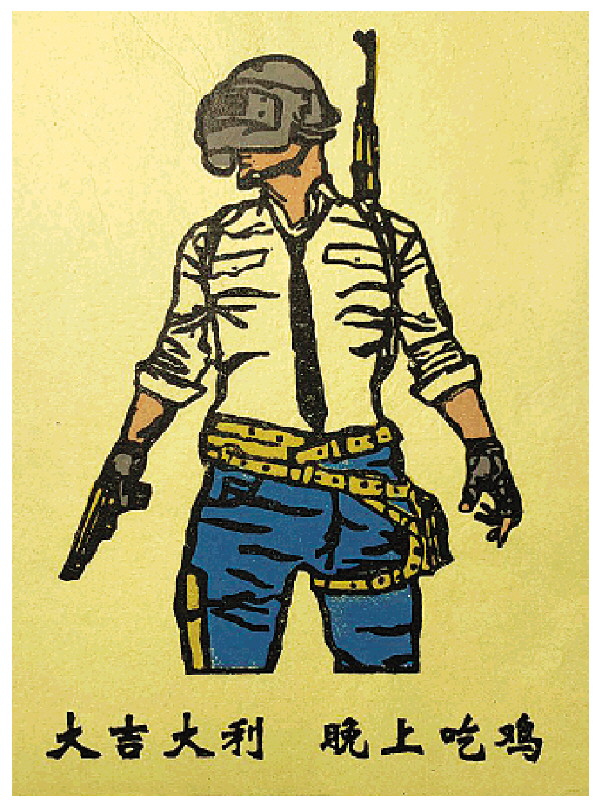

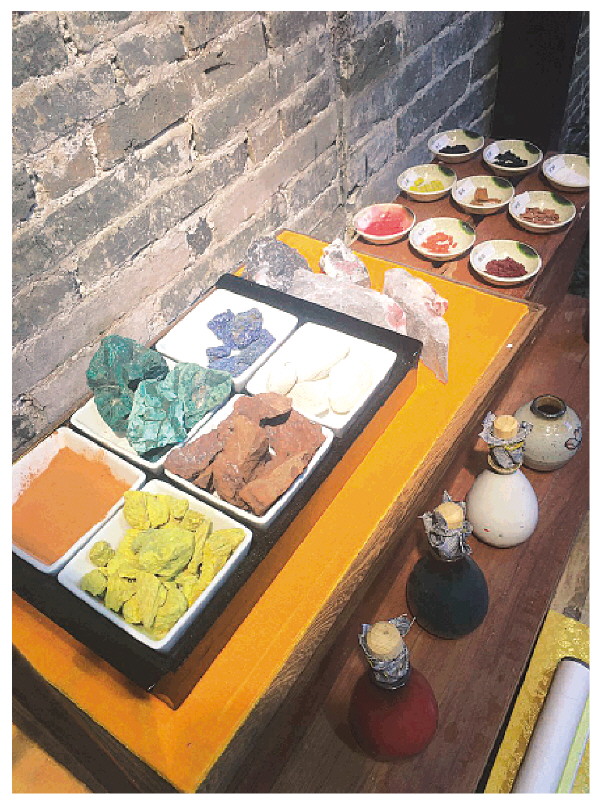

图①:作品《和平精英》游戏人物。记者蒋璇 摄

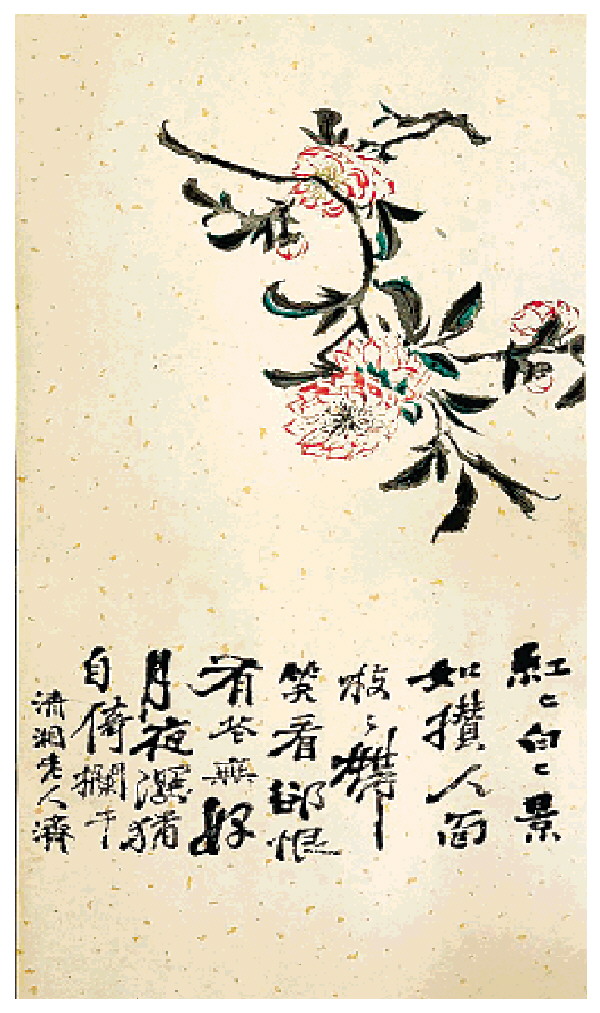

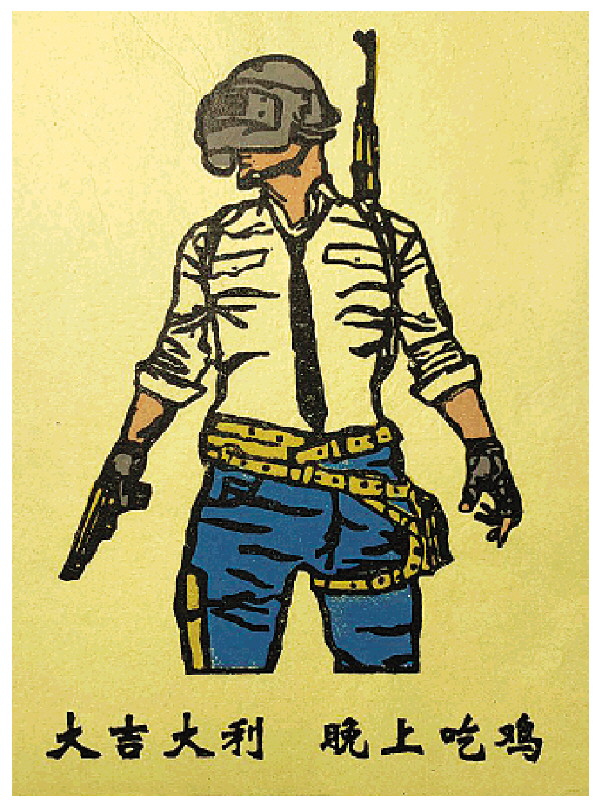

图②:雕版彩色套印作品清湘老人石涛画作。记者蒋璇 摄

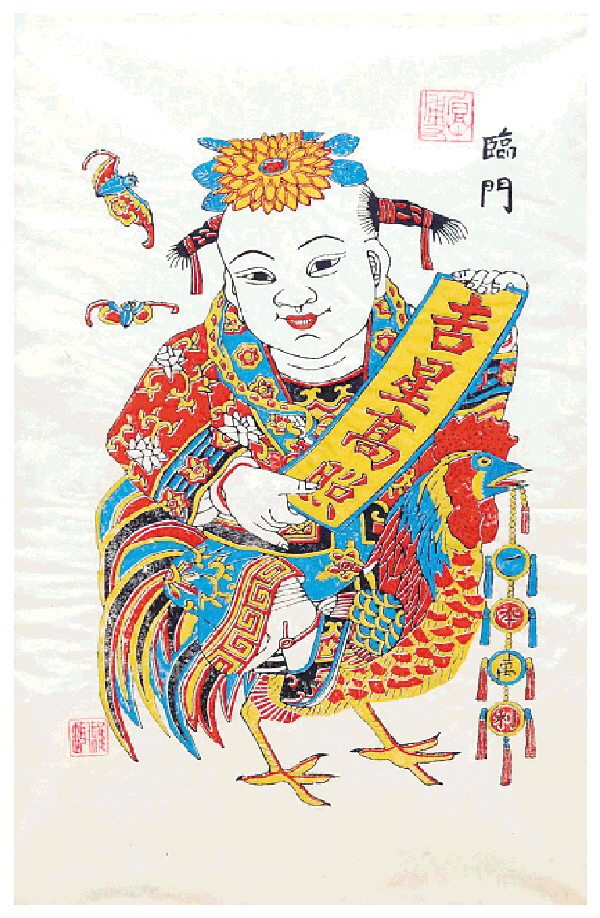

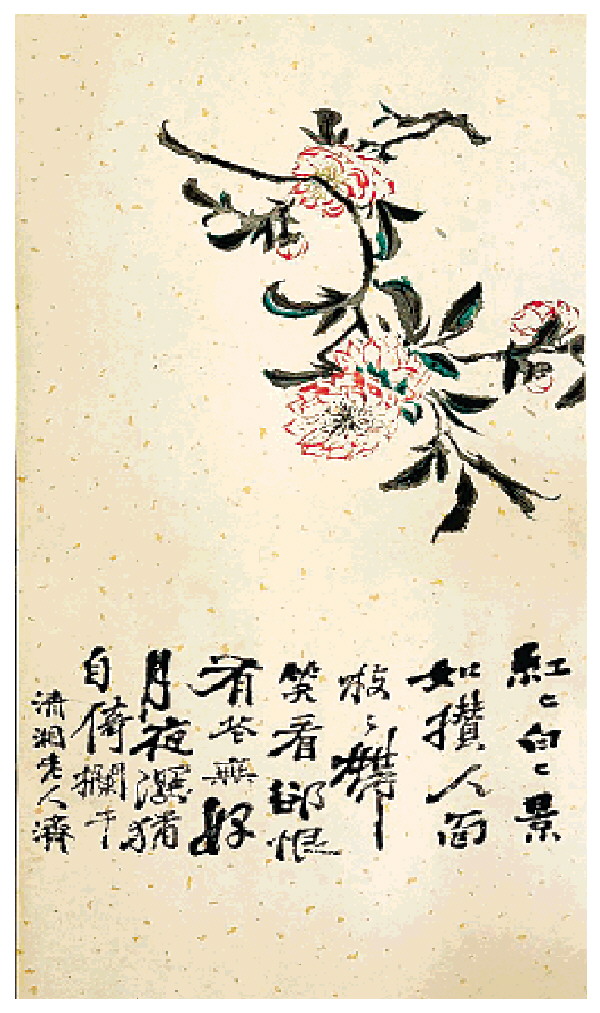

图③:作品《五福临门》。记者蒋璇 摄

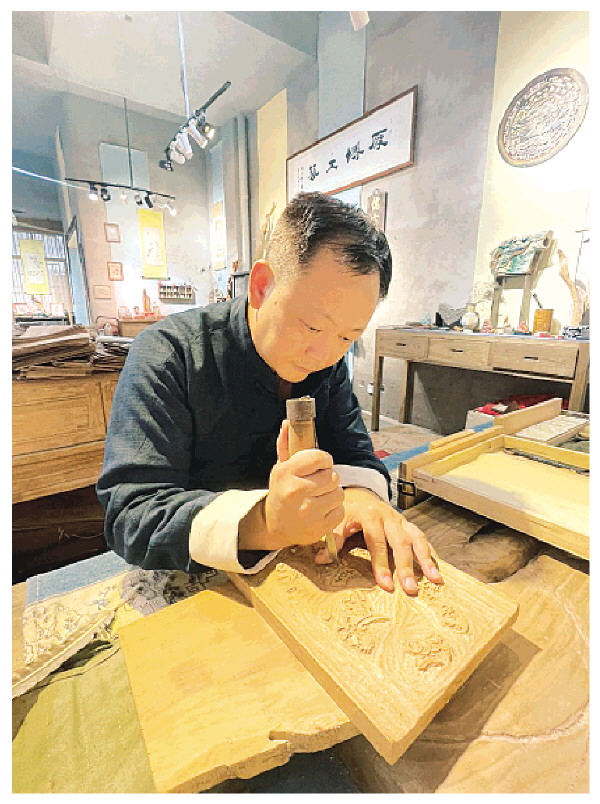

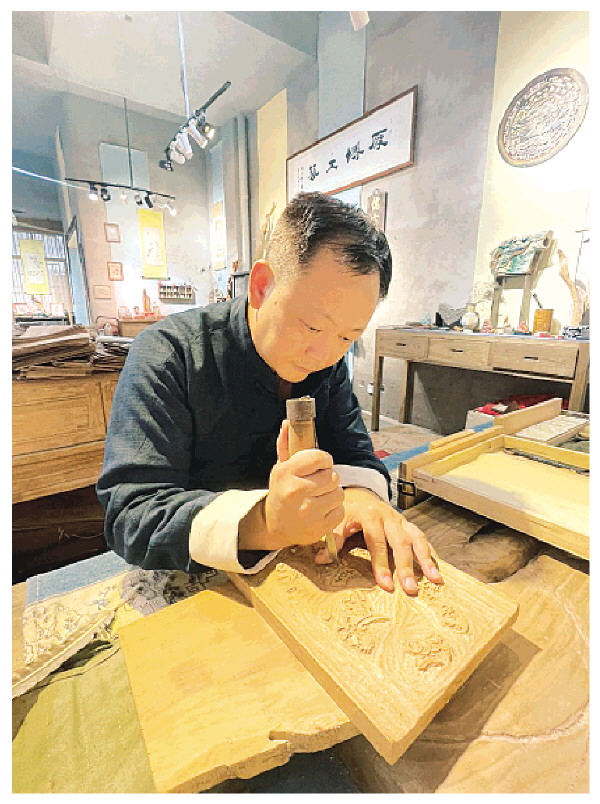

图④:胡波正在进行雕刻。记者蒋璇 摄

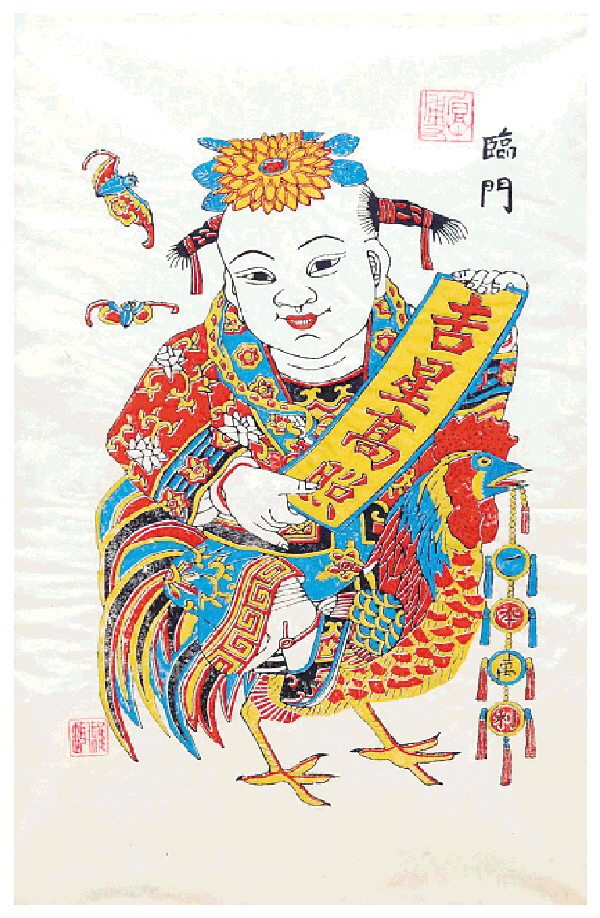

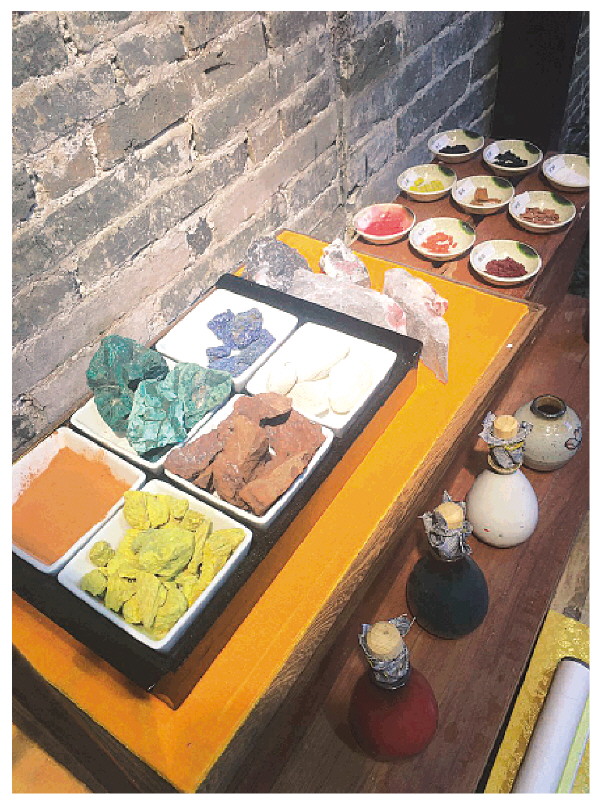

图⑤:雕版彩色套印制作材料。记者蒋璇 翻拍

□本报记者 蒋璇

非遗名片

项目名称:桂林雕版彩色套印技艺

项目类别:传统美术

项目内容:桂林雕版彩色套印起源于明末清初,集绘画、雕刻和印刷技术为一体,由不同印色的雕版反复拓印,组成完整画卷的桂林雕版彩色套印。其工艺大致可分为勾稿、雕刻、落墨、爨(串)套,制作上细分为23项工序,重点在于雕刻技艺,母版雕刻精度高,色版与母版要求高度吻合,刷印主要在于印工的手法熟练掌握及色彩的灵活运用才能体现色彩的饱满度、画面层次的突出。该技艺主要分布在桂林市内城区及周边区县,其中,七星区及秀峰区是技艺展示的核心区域。

项目级别:2018年列入第七批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录

闪耀着中华民族智慧之光的印刷术,被誉为“人类文明之母”。从雕版到活字,从单色到多色,印刷术的传承,离不开一代代手工匠人的精心研磨和苦心坚持。

彩色版画印刷术,又称木刻水印版画(简称木版水印),是中国传统特有的版画印刷技艺,在印刷机器尚未发明和广泛使用的古代,集绘画、雕刻和印刷为一体的木版水印既可用以创作体现自身特点的艺术作品,也可逼真地复制各类中国字画,北京荣宝斋、杭州十竹斋的木版水印技艺早已闻名四海。

桂林雕版彩色套印技艺是对木版水印技艺的传承、延续和发展,其特点是画面线条细腻,色彩丰富但不艳丽炫目,不同色版的交叉套印使得画面突出融合叠加的透视效果,层次分明,整个画面透露出复古和传统的韵味。

勾稿、雕刻、匀墨、印刷、换版再重复……桂林彩色雕版套印,这门如今看似笨拙繁琐的手艺,却在古代实现了彩色绘画作品的批量复制,至今已流传近500年。近年来,在制作形式上更有大胆的突破与创新,在刻板上敷以数色印刷套色,使版画色彩更加艳丽,层次更加丰富。

由“民”入“官”

技艺有了官方“编制”

日前,记者走进位于七星区下梁江路的厚博坊工作室。只见数百块被颜料“浸染”过,如大开本大小的版片被整齐地竖着码在木架上。

操作台面,4块版、4碗颜料、一张手工纸整齐置于其上。匀墨、印刷、换版再重复,经过4次步骤重复,一幅层次分明、色彩浓郁的《福星高照》便呈现在眼前。

记者注意到,与现代印刷的快速喷漆上色相比,这门手工技艺看起来略显“笨拙”,依托于匠人根据色块把画作分成不同的区域并雕刻对应版面,再逐一上色,印到同一张纸上,拼集成为一个整体。

“当外国人还在看黑白图画时,我们国人已经有彩色的‘画作’可以欣赏。”说起雕版彩印的色彩创新,桂林雕版彩色套印技艺自治区级代表性传承人胡波颇为骄傲。

据相关资料记载,木版水印最早是为解决书画复制应运而生。早在唐代,我国的单色木版印刷已经具有一定水平。从现存实物来看,唐咸通九年(868年),中国就有绘刻精美的木刻版画作品《金刚般若波罗蜜经》扉画。按照刷印版数和技法来分,共有单版多色一次刷印、单版多色多次刷印、多版多色多次套印、饾版多色逐次套印和饾版拱花等5种。元代至正元年(1341年)中兴路资福寺所刊《金刚经注》为现存最早的、有明确纪年款的彩色刊印实物,但这种技术直到明代万历时期才逐渐成熟并被广泛使用,并由单版多色印刷向多版多色套印转变。

在清顺治年间,朝廷在原靖江王府处建立了广西贡院,无数学子到此考试,这也带动了雕版彩色套印技艺在书籍、绘画等方面的发展。

“我的祖辈以前是在民间从事雕版彩色套印的。你知道桂林的棠梓巷吗?在字典里,‘梓’的其中一个释义就是雕刻印书的木版,也指印刷。听长辈们说,很多木匠居住和工作在那附近。”胡波告诉记者,到了清光绪十六年(1890年),其祖辈调驻省城广西书局(桂垣书局)从事雕版刷印工作。“通俗地说,就是入仕了,从民间走进官家,工作上也有了‘编制’。当时雕版彩色套印画以群众安居乐业、五谷丰登的美好心愿等为主题,将传统图案、人们生活方式、习俗等艺术化在画中呈现出来,使得民俗文化得以进一步展示。”

胡波说,到了清末,战乱频发,书局关停。他的祖辈又回到了市井,运用所学印制传统年画、佛像、水印版画等营生。1938年桂林抗战“文化城”形成,各种艺术形式的呈现及工艺技术的引进,桂林雕版彩色套印技艺在此期间得到迅速成长,完善工艺提升艺术水准,逐步形成自己独特的工艺艺术。

几年前,胡波重新复刻了清刊本桂林《书局章程》,这不仅是广西书局开设的重要资料,也见证了其祖辈的经历。

以刀为“笔”

于雕版之上复刻经典

“虽是复刻,但雕版彩色套印做工之复杂细致,全凭手上功夫,现代印刷机器很难取代。”胡波笑言,“像戴着镣铐跳舞,还得跳得丝滑”,其勾描、雕版、调墨和印前印后等环节,各有各的门道。

胡波介绍,桂林雕版彩色套印从制版的木材选料、纸张的性质,到墨的选择、颜料的使用,都有严格要求。为了便于雕刻和存放,用来制作雕版的木材,一般取自桦木、银杏木和梨木,纸张则选用韧性强,且透明度适中的竹制纸张,而用于印刷的松烟墨则更有来历,取自江西景德镇瓷窑的松烟灰,研细去除杂物,加入面粉放到锅里蒸,蒸的时候还要放牛骨胶、醋、烧酒,然后放到窖中密封发酵,放得越久越醇香……“使用松烟、油烟等国墨及天然植物及矿物颜料,这样才能保证作品历久不蜕,同时,为追求色彩还原,一些复杂的颜色往往需要匠人自己打磨矿石、印刷前现场手工调配,反复尝试。”

“一刻二墨三印”是完成一件雕版彩色套印作品的主要基本步骤,在木板上分版分色雕刻并依次叠印,当中只要有一个步骤失误都要从头再来,整个制作过程需要匠人的高度细致与极致耐心。

“刻”,指雕刻,当中最讲究分版与刀法。由于制作需要分版分色进行,在雕刻前,刻工需要对画作的色彩进行解析,画面上有几种色彩,就要分刻几块版。例如,书籍、书法作品只需要雕一块版,简单的画作可能需要雕三四块版用于不同部位的颜色上色,一幅看上去颜色层次不复杂的水墨画,为了实现画面过渡自然、色彩浓淡适宜的效果,常常需要刻十几块版。

所谓刀法,就是要求刻工们以刀为“笔”,刻刀的起落走向必须与原作保持高度一致,刻出的一丝一缝都要尽量贴合原作,直至复刻还原出原貌。

“复刻水墨画则是雕版彩印中最考验印工手艺的,怎样通过墨色的浓淡渐变、线条的深浅勾勒把水墨画中的意境自然而非生硬地表现出来,这点十分关键。”在胡波看来,祖先们流传下来的技艺主要还是为了表现还原别人的作品,要达到复刻的标准,刻工就不能有太强的个人风格,避免将此带入其中。也正因为是复刻别人的作品,他不会在作品上落章。

“刷”指在母版上匀墨上色。不同于当下以无机物制成的颜料,雕版彩印所使用的颜料由天然矿物原料研磨而成。因为矿物质在自然界中极其稳定、不易变化的化学性质,所以雕版彩印的画作可以流传百年至千年。

“印”便是将刷好的颜色层层拓于纸上,最终完成一幅完整的雕版彩印作品,这也是这项工艺中的核心内容。画面的灵动从雕刻的线条中来,而意境的呈现往往更依靠于印刷。

胡波表示,一幅好的雕版彩印画作,应该做到让人无法察觉是刀刻出来的,能达到以假乱真的效果,印刷与雕刻不同,雕刻是相对程序化的过程,在木板上绘画后,跟着线条刻即可,而印刷更着重于印工的手法与画面感悟力。

印刷的功夫非一日能即,它十分考验印师耐心。为了保证木板与纸张的高度贴合,印师需要在恒温恒湿的缓降条件下,尽快完成当日需要印的作品,不能过夜,这样是为了避免温度与湿度的变化影响木板与纸张的张力,出现每层印画对不准的情况。“一旦开始印刷,常常一站就是一天。”胡波说。

公开秘籍

让“雕版彩印”走入百姓生活

一直以来,因为分色复杂、刻版繁复等因素,雕版彩色套印术仅仅在家族内部流传。

作为桂林雕版彩色套印的家族第六代传承人,胡波感慨地说,虽然从小在父亲的影响下,耳濡目染掌握了这门技艺,也仅是当作生活中的爱好。工作后,只是偶尔在闲暇之余和父亲做一些雕版彩色套印的作品。

过了而立之年,有了一定社会阅历后,胡波敏锐察觉,现代社会对文化需求一直在不断增加,而他家祖传的这门手艺自带文化属性,应该传承和发展下去。于是,胡波利用休息时间开始自学彩色雕版套印技艺,认识和掌握工具制作、古法纸、传统矿物颜料的研磨、刀具研磨等一系列制作技艺。一有时间,他还会去探访古代雕刻物件,研究传统印刷技艺。彼时,他的包里有两样东西是必不可少的,一个是笔,一个是雕刀。“少了哪一样都觉得不得劲。”

到2015年,为了更好地传承这项技艺,胡波辞掉了工作一心扑了进去。

“在过去,因为这项技艺是一家人的营生本事,是不外传的。然而,随着现代印刷技术的发展,这项技艺开始逐渐被大家遗忘。”2018年,胡波注册成立了桂林市厚博坊文化传播有限公司,在东西巷的展示店内定期开展雕版彩色套印技艺讲堂和体验活动,公开制作秘籍,扩大非物质文化遗产的社会知晓率和认知度。近年来,接待参观团体及游客超过300万人。“一些游客和市民不只是参观而已,还将雕版套印的作品带回去。”

每年的“三月三”、中国—东盟博览会旅游展等活动期间,胡波会带着他的工具和作品到现场进行展示,并邀请在场观众零距离接触、面对面体验这项非遗技艺。不仅如此,胡波还会定期走进社区、学校,开展雕版彩印体验活动,让青少年亲身经历、亲自体验,通过“玩学”结合的方式,使他们爱上这项非遗项目的同时,也为雕版技艺带来生机和活力。

在喜来登“非遗展示站”的系列活动中,胡波的课堂上还多了许多“洋学生”面孔。“他们对此很感兴趣,还有些外国学生回国后,推荐他们的学弟学妹到中国找我学习彩色雕版套印技艺,学习中国传统优秀的非物质文化。”

融合创新

使雕版彩印“活”起来

“传统工艺强调继承传统,谓之‘匠心’,不过创新的热情总是略显不足。”胡波在技法应用逐渐丰满的同时已不满足于以复制经典的方式进行生产,更遵从于自身的意愿进行创作。多年来,他对传统敦煌艺术进行学习、创作,不仅技艺得到充分发挥,眼界和学养也随之得到提高,雕版彩色套印术也得到进一步精进,创作出更多线条细腻,色彩多元的桂林雕版彩色套印画,从而使这门古老的手艺恢复了生命力。

为了更好地静下心来创作,回归一个“守艺人”的本心,如今,胡波关停了位于东西巷的厚博坊展示店,专注在创作上。目前,他陆续创作了一千多件雕版,内容涉及传统年画、敦煌绘画、线装书籍、书笺等艺术作品。同时,建有工作室,有专职工作人员从事木工、绘图、雕刻、印刷、装订及其他辅助工作,专职人员负责进行桂林雕版彩色套印制作技艺与桂林雕版彩色套印技艺文化的研究、整理,积累了大量的文字资料、音频资料和视频资料。

“雕版彩色套印技艺的传承是一个漫长的过程。”胡波说,要保证能生存,能够产生经济效益,才会有更多人来学。在他看来,雕版彩印要“活下去”,得把雕版印刷当成产业来做,为此,他选择将营销推广交给专业的团队来做,和一些景区、酒店进行合作,在这些地方进行技艺的展示和作品的销售。“有人需要,卖得出去,才会有更多人加入传承和发展这一技艺,雕版印画才能‘走出去’。”

另一方面,胡波在通过雕版彩色套印技艺展现一些传统的年画、字画作品的同时,他也在不停地思考,如何用这些传统手艺制作呈现出更多接地气、受人们喜爱的作品来,而不再局限于复刻经典,是与现代生活密切相关的内容展现。他用雕版制作出了各类热门游戏中的经典人物,如王者荣耀、和平精英等,还有二十四节气及Q版的十二生肖。

“不管是什么主题的作品,只有受到大众的喜欢,它才有价值,这样才会有越来越多的人把雕版彩色套印作品带回家,从而推动技艺的传承,使之‘活’起来,‘火’起来。”