桂林漆器:传承创新 美在“漆”中

桂林日报

2024年01月16日

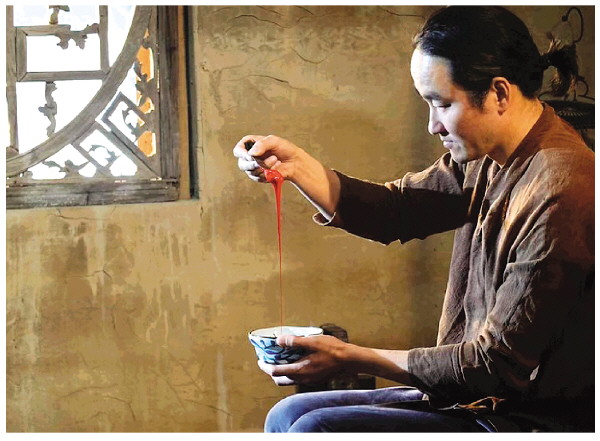

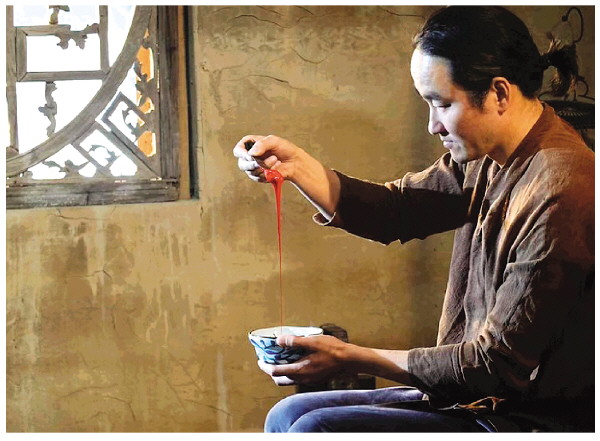

图①:王伯杨正在制漆。

(记者蒋璇 翻拍)

图②:2020“金凤凰”创新产品设计大赛金奖作品。(记者蒋璇 摄)

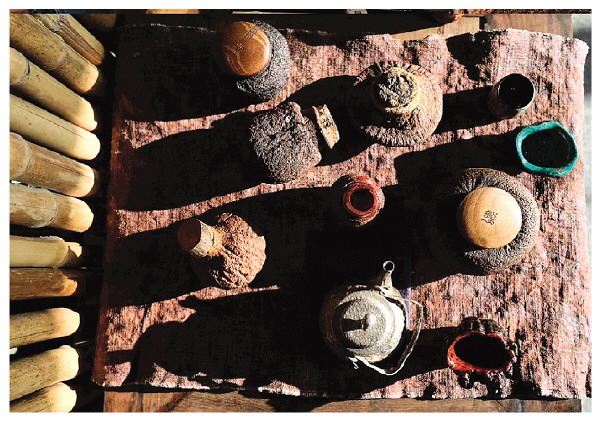

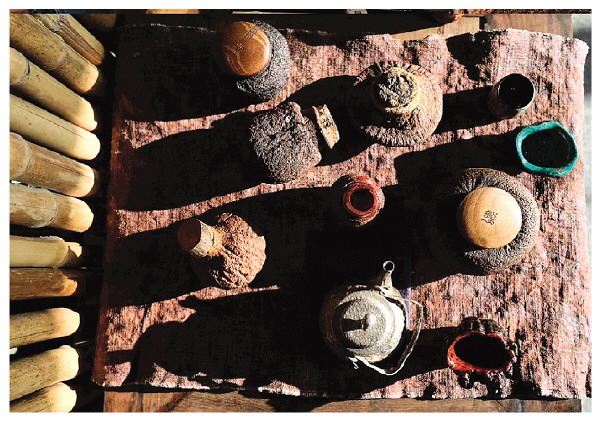

图③:漆器茶罐。(记者蒋璇 翻拍)

图④:格力董事长董明珠为桂林漆器做推介。(王伯杨 供图)

图⑤:王伯杨(右四)正在给学员进行柚罐制作教学。(记者蒋璇 翻拍)

□本报记者 蒋璇

非遗名片

项目名称:桂林漆器制作技艺

项目类别:传统技艺

项目内容:桂林漆器发源于西汉,定式于明末,是荆楚文化与岭南文化交融的产物,至今已有2200多年历史。其尤尚“以象制器”,以动植物材料的天然外壳为胎体,经过选材、制胎、裱布、髤漆、入荫、打磨等主要工艺步骤后,制作成形态迥异,色彩缤纷且具有浓郁地域特色的精美漆器。主要品种有竹根制胎漆器、贝壳制胎漆器、柚皮制胎漆器、瘤木制胎漆器、灵芝制胎漆器、盘藤制胎漆器等。

项目级别:2018年列入第七批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录

中国,是世界漆工艺的发祥地。

早在八千多年以前,我们的祖先就认识了漆的性能并用以制器。从河姆渡时期的朱漆木碗,到秦汉时期的大漆礼器和食器,再到唐宋元明清日渐繁荣,异彩纷呈的漆器世界,漆器从诞生之初便承载了日常生活所需,承载了丰富而鲜活的华夏文明,它也与陶瓷、丝绸并称“中国古代传统艺术三大瑰宝”。

明代漆工黄大成所著的《髹饰录》,是我国现存唯一的一部古代漆工专著。书中序言曰:“漆之为用也,始于书竹简,而舜作食器,黑漆之,禹作祭器,黑漆其外,朱画其内。”用漆涂于表面所制成的日常器具及工艺品、美术品,统称漆器。

在漫长的发展历程中,桂林漆器凭借以动植物材料的天然外壳为胎体的独特取材方式和制作工艺,使其成器具有小巧精雅、妙趣横生、千器不同面的特点,在漆器家族中独具风采。如今,桂林漆器也是广西古代漆器品种中唯一恢复制作的珍贵文化遗产。

“万物”可漆

2200年历史绽放“漆”光异彩

日前,记者来到位于园博园内的桂林漆器生产性保护示范基地,这里也是全国规模最大的漆器类非物质文化遗产传承基地。走进展厅,造型各异的杯子摆放在展示柜里,格外吸睛。杯身各色纷呈,花纹各异,古朴典雅。

桂林漆器发源于西汉,工艺精,很大程度上得益于本地得天独厚的自然环境,境内气候温和,雨量充沛,无霜期长,光照充足,土壤以红壤土为主,境内森林覆盖率达70%以上,野生漆树资源丰富,广泛分布在龙胜、永福、资源、兴安等地。不仅如此,漆器制胎所需的灵芝等真菌类及竹材十分丰富。

百里千刀一斤漆。年过六旬的周仲荣是一名职业割漆人,常年在资源县瓜里乡的深山里做工。他介绍,生漆是制作漆器最重要的原材料之一,但由于漆树产漆量少,且割漆非常不易,因而十分珍贵。每年时值夏伏和初秋之际,是生漆的采收旺季。从漆树上提取的大漆是一种自然环保汁液,也是可食用的药材,具有防腐蚀、耐高温、耐强酸强碱、防潮、绝缘、防微生物等特点,这也是桂林漆器历经千年不腐的重要原因之一。

“‘飞花摘叶皆可成’,你永远找不到两件一样的桂林漆器。”自治区级非物质文化遗产桂林漆器制作技艺(区级)代表性传承人王伯杨说,桂林古代漆器品种门类众多,但最具有地方特色的是巧妙利用自己资源的优势,尤尚“以象制器”,以动植物材料的天然外壳为胎体,依据胎体的天然形态来造型,最大程度保留动植物的原始形态,充分展示人与大自然和谐共存的状态,如竹根制胎漆杯、灵芝胎漆杯、葫芦胎漆杯、贝壳胎漆杯、角胎漆杯、盘藤制胎漆杯、柚子皮制胎漆器等。

他告诉记者,桂林自古是岭南文化与中原文化交流枢纽,中原文化通过桂林进入岭南,漆器的制作技艺也随之而来。据史料记载,西汉初年,桂林郡便能独立生产制作带着郡治所在地布山县徽记的“布”字款、“布山”款、“市府草”等漆器。胎体有木胎、竹胎、夹苎胎、皮胎、铜胎等,并具有当时中国同期漆器的特征;到了宋代,桂林天然物制胎漆器进入萌芽时期,所产的盘藤漆器一度被作为贡品;明末,彼时临桂县出产的漆器品种已非常丰富,从业群体已成规模,该艺术形式得到确定并在岭南地区流传;至清代后期,以临桂王思鉴(1859—1933年,第一代)家族传承谱系为例,其技艺传承历经六代,制作的葫芦花器、竹根漆杯,灵芝漆杯颇受人们追捧;近现代传承人群体主要广泛分布于广西桂北地区,目前,主要传承群体分布在桂林市七星区、雁山区、临桂区、龙胜各族自治县、永福县、阳朔县、资源县、灵川县等地。

王伯杨表示,各地所产漆器的工艺品种及工种分布情况,根据自然资源条件的不同各有所长,生漆主产区龙胜各族自治县、永福县、资源县较多割漆工、制漆工、盘藤制胎工等;雁山区、七星区较多竹根制胎工、贝壳制胎工、灵芝制胎工、柚皮制胎工、髤漆工、荫房工、打磨工等;阳朔多柚皮制胎工、盘藤制胎工等;因市场原因,掌握高级髤饰技艺的传承人群一般分布在桂林市区周边。2009年时,部分临桂籍漆工在七星区渡头村一带建厂制作漆器,并扩大至百余人。2018年后大部分漆工迁至雁山继续制作,2019年又有部分迁至七星区大学科技园建厂生产。如今,尚有部分漆工仍在七星区渡头村继续制作漆器。

王伯杨介绍,在桂林,漆器主要分两类:一类以工艺简单务实的酒水容器等实用器物为主,另一类以制作工艺难度较大的文房水盂、镇纸等为主,多见于清代和民国,与桂林读书尚文的风气关系紧密,极具地方特色。

作为传承人,他17岁便开始钻研漆器制作,而他最初接触的漆器就是自家的文房用品。

随着时代和技术的发展,桂林为数不多的漆器工坊受到价格低廉的现代化学漆冲击,逐渐没落。2006年,王伯杨决心恢复桂林漆器传统制作技艺,并于2014年申报非物质文化遗产。

美在“漆”中

创新“工艺树”理论开发新产品

记者了解到,王伯杨是临桂人,其所传承的漆器技艺源自清代王思鉴家族一脉。作为第五代传人,从接触生漆,修习漆工艺,他研究天然胎漆器至今已有20个年头。一直以来,祖辈遍寻天然胎的做法也让他对桂林本地的原材料情有独钟。“本土文创与本土材料是浑然一体的,失去了本土材料的特征以及特色,产品就无人问津。”在他看来,尊重本土材料,文创产品才会有游客喜闻乐见的本土特征,这也是做好工艺和传统发展创新的动力。

在继承家学的基础上,王伯杨对部分传统工艺进行了改良及创新,发展出“二金罩朱”“朱金三叠”“平地犀”等髤饰技法。经他手制作的漆器,胎体轻薄精致,漆面平整细腻。

“从漆到器,所需的周期有时需要一年甚至更长。”王伯杨说。慢,是桂林漆器制作最显著的特征,巴掌大的物件若想打造成精品,需按选材、陈化、制胎、浸漆、入荫、髤漆、打磨、揩清等工序慢工细作,经年累月,急不得半分。

多年来,他不断地探索市场和消费者的喜好,在设计、产品、取材、装饰等方面都积极进行创新。

王伯杨发现,非遗产品往往是终端产品。所谓终端,就是仅有一种产品,但高昂的制作成本很容易让非遗产品路越走越窄。为此,他总结出了“非遗工艺树”发展理论,并在此理论基础上研发非遗文创产品。

“‘非遗工艺树’由工序环节叠加而成,工序叠加决定工艺树的高度,创新和传承位于工艺树的两侧,树上的所有东西都可以分解成具体工艺环节,精工细作的漆器则位于树的最顶端,工序相对简单的产品位于中层,所有产品都是由工序积累叠加而成的。”王伯杨说,这是传承和发展的一个主要的理论依据,也是桂林漆器项目能走得更远的原因。

随后,他向记者展示了“工艺树”塔式结构的基础产品,如从范成大的《桂海虞衡志》寻找灵感制作的花藤茶叶盒,以及百折不坏的竹编收纳包,最值得一提的还是耗时五年,用桂林最负盛名的地方特产沙田柚研发做成的天然胎漆器工艺体系中的创新产品——柚罐。

“三月柚子花,四月结果果。五月点点嘎,六月把爷爬到树高头,口水趟到西门桥。阿爷要弄烟包壳,阿姐要弄桂花盒。”一首临桂童谣讲述了桂林柚罐的制作过程。

桂林柚罐的研发于2017年完成,以古代烟丝袋为灵感,选用六七个月的山柚子,经手反复揉搓使柚皮中的芳香物质析出,取出果肉使内部平滑,再填充米糠或锯木粉,捆扎口部放入蒸笼,使其变软易于造型,经过九晒九晾,反复晾晒方可内外干透,最后涂上发酵后的天然柿汁后,最终成器。经数十道工序制成的茶罐,成品精致古朴、清香扑鼻,可存放数百年。

据悉,这项工艺始于十五世纪前,是桂林漆器天然胎制胎技法之一。

2020年,桂林柚罐制作技艺被列入第八批自治区级非物质文化遗产名录。现在,桂林柚罐又与桂花茶一道被精心包装成礼盒,成为了送礼佳品。

未来可“漆”

“非遗+”让漆器有了更广阔的舞台

与众多非遗项目的传承人一样,作为桂林漆器的传承人,王伯杨深知自己身上肩负着传播桂林非遗文化的责任,并有责任立足本土,以非遗技艺为载体,通过自主研发一些具有桂林地域文化特色的作品,把桂林几千年的历史文化传承下去。

近年来,王伯杨带着他的桂林漆器和柚器不断出市、出省、出海,并借助直播平台,让“桂林制造”屡受盛赞。不仅如此,非遗与文创结合也呈现出不错的发展态势,通过文创产业带来的增长潜力,让桂林漆器正积蓄新生的力量。

为了进一步降低漆器的价格,让更多游客买得起,王伯杨的团队也打造出一些体量小、工艺简单的小饰品,如耳坠、戒指及各种尺寸的柚罐等,这些大众化的消费品更受游客青睐,桂林漆器也因此走出了一条亲民、接地气,实用品和艺术品相结合的道路,也在回归大众生活后,获得了更广阔市场。在2019年,秀峰区主办的桂林非遗文创集市上,桂林柚罐获得了10多万元的销售收入。

对于桂林漆器的传承,王伯杨坦言,目前仍是“根基尚浅”。“跟我学过漆器的有千余人,其中相对系统学习过的亲传弟子有二十余人,其中最核心的能有十个八个。然而培养出一个传承人,需要大量的资金与时间。”

困则思变,王伯杨选择在一些职业院校为学生授课,普及桂林漆器的知识和技法,并与他们交流探索漆器与现代艺术的结合之路。“我们将传统漆艺制作流程进行理论系统化教学,希望能使更多的学生对这门工艺有所了解并产生兴趣。”王伯杨说,只要一万个学生中有一个人愿意来做,对于漆器手工艺的传承都有莫大的帮助。

同时,他还致力于把技艺进行社会层面的推广与普及。除了新媒体平台的介入,他还以课件的形式做线上线下的推广,增加了漆艺文化研学体验,让大家可以沉浸式地创作,以沙龙的形式探索更多文化传播的可能性,现在受众群体变得更加广泛。

“桂林漆器还会在‘非遗+旅游+研学+乡村振兴’的模式下不断探索,希望政府、社会各界能给予我们非遗产业更多的支持与关注。”王伯杨如是说,目前,已有专门的集团企业对桂林漆器与其他产品融合开发,“这实际上就是借助了一些大企业的力量,让‘非遗’产品走上了更广阔的舞台。”