彩调:“快乐剧种”唱百年 “青春力量”焕新“声”

桂林日报

2024年08月19日

图①:小女孩在舞台前被深深吸引。

记者何平江 摄

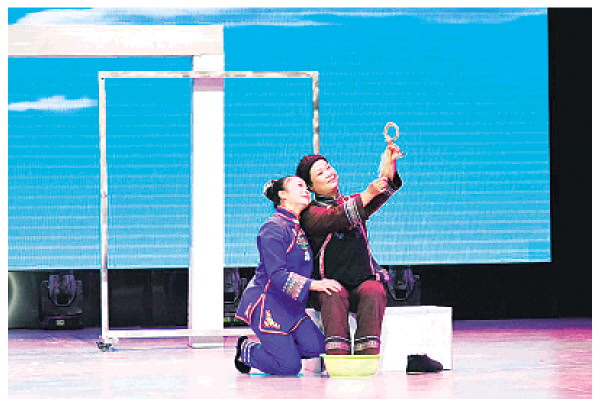

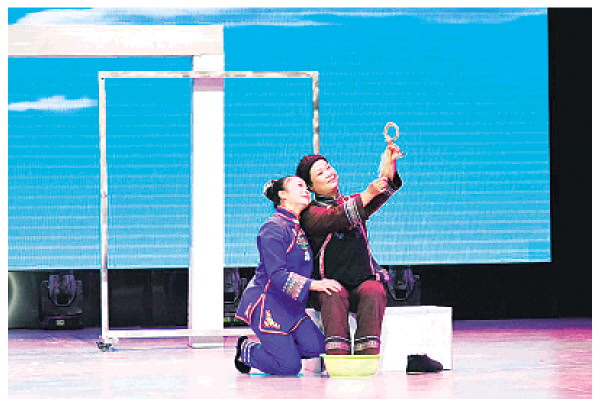

图②:由永福县创作选送的彩调剧小戏《一双旧棉鞋》荣获第十一届广西基层群众文艺会演戏剧类一等奖。 (永福县文化馆供图)

图③:暑假里,大学生们在永福县文化馆彩调老师指导下,已将《王三打鸟》这出剧学得有模有样。 (资料图片)

图④:自治区级非遗项目彩调代表性传承人唐洁在桂林市艺术学校“小桂花”班传习彩调扇花。(资料图片)

图⑤:2023年第三十八届“茅江之夏”农村彩调大赛比赛现场。 (永福县文化馆供图)

□本报记者 蒋璇

非遗名片

项目名称:彩调(永福彩调)

项目类别:传统戏剧

项目内容:明末清初时,彩调起源于以桂林地区为中心的广西桂北农村民间歌舞和说唱艺术,并以桂林地区为中心向南流布,遍及桂北、桂中、桂西等区域,属灯戏系统,是广西三大剧种之一,也是国家级非物质文化遗产。彩调内容及艺术表演形式谐趣、轻快、鲜活,被誉为“快乐的剧种”和“南国的山茶花”。剧本内容以劳动、爱情、生活、家长里短、悲欢离合等为主。桂林(永福)彩调音乐唱腔分腔类、板类、调类三种,同一曲调,可根据行当、人物不同在板和腔上加以变化,有“调多共用,板腔细分”之说;主奏乐器大筒;曲牌大多从桂北民间喜庆器乐曲中演变而成,长锣、一钹、四钹是本剧种最具特色的锣鼓曲牌;行当有生、旦、丑三大行当;丑角和旦角的步法、亮相、扇花、手法极富本剧种特色,尤以步法最为突出;彩扇、彩帕、彩带俗称彩调“三件宝”。演员演唱时,均用桂林方言,依字行腔,原嗓唱法,是最具典型的彩调唱法。

项目级别:2010年列入第一批、第二批自治区级非物质文化遗产扩展项目名录

说一出家长里短民间事,唱一段诙谐幽默俚语词,奏一曲明快活泼生活调,便有了“充满泥土芬芳的快乐剧种”——彩调。这是喜庆节日里,广西地区人民心中必不可少的“戏肉”。

据专家考证,彩调在永福产生雏形的时间约在明代中叶,成型于清乾隆年间,成熟于清朝嘉庆、道光时期,至今已有240年历史。史料记载,成立于乾隆年间的罗锦镇林村彩调班,是桂林市最早的彩调班社。1959年后,彩调伴随着《刘三姐》的歌声,飞出广西,飞遍全国,飞向世界。1987年,永福县的林村被确认为广西彩调的发源地。2002年,永福县罗锦镇被授予“广西民间艺术彩调之乡”。永福县从2014年至今连续三届荣获“中国民间文化艺术(彩调)之乡”称号。

如今,永福县有86支业余彩调队,一年四季活跃在大街小巷和田间地头,形成了“村村有彩调队伍,个个爱唱彩调,村村门口看彩调”的浓厚文化氛围。

“平民唱 唱平民”

活跃在乡间田野的“快乐剧种”

“一个姑娘她来舂米,一个麻雀来捡吃,一个头,一把嘴,两只翅膀两条腿,两个眼睛红丢丢,我回头看见一抓尾……”(《王三打鸟》节选)永福县城凤山公园门口的茅江河边,两个常年不歇的彩调舞台每天都有彩调剧上演。一些市民买菜回家的途中,会坐在戏台子前,边听边择菜;戏台子旁的老年理发师露天理发摊位,客人们一边理发一边看彩调。可以说,永福的空气中充满着彩调的旋律。

彩调的发源地永福县罗锦镇,现下辖14个村,村村都有一支由村民组成的彩调队。自2024年1月28日起,该镇开展“彩调周周唱”活动,每隔一个圩日就会邀请一支彩调队来到该镇彩调剧院登台献艺。这样的公益演出,被当地村民称为“彩调圩”。一到“彩调圩”,大量村民便会聚集在剧院,欣赏精彩的彩调表演。

“永福人简直太喜欢彩调了,逢年过节唱,婚嫁开业庆典唱,休闲在街头也在唱,过去下田做农活,劳作累了,放下锄头都要唱上两句。”谈到彩调,永福居民秦大爷满脸笑意。如今,江边街头随处可见戏台,街上随处可见彩调观众。

41岁的林利香是罗锦镇林村人,也是当地有名的名角,15岁便跟着伯伯走村串寨表演。“那时整个彩调队每天都在赶路,挑着服装、道具等从这个村走到那个村。”林利香说,当时农村的婚丧嫁娶都少不了彩调,全村人都来看,经常要唱一个通宵。

自治区级非遗项目彩调(永福彩调)代表性传承人潘玉芳介绍,彩调是一门草根艺术,演员、观众都是老百姓,日常生活中,在街头巷尾随便搭起戏台即可开演,重大节假日演大戏,演员们才浓墨重彩地画出不同脸谱,将各种乐器都用上。旧时的演出场所绝大部分以农村场院、圩镇和临时搭建的木板台(最初只有三个禾桶拼成)为舞台,时间多依农时而定。婚庆、寿喜等人生重要时刻与民事活动中,彩调成为主要闹场形式。一套彩调脸谱,栩栩如生,象形寓意,自成一派,包括土蚂拐脸谱、蝴蝶脸、鲤鱼脸、螃蟹脸、梅花脸、蜻蜓脸、桃子脸、火罐脸、金钱脸、豆腐脸、元宝脸、红鼻脸、阴阳脸、太阳膏脸和鼠精脸,已故艺人谢济舟创造的《双簧旦》中半男半女阴阳脸,将中国戏曲的虚拟性由动作行为向脸谱发展,开创了一脸两谱之先河。

由于彩调在广西境内流传甚广,因方言差异,各地名称不一:桂林叫“彩调”,柳州、河池地区和梧州部分县叫“调子戏”,平乐、荔浦一带叫“彩调”“采茶戏”“彩灯”,左、右江的宁明、百色等地叫“大采茶”“嗬嗨戏”等,直到1955年,才由国家统一定称为“彩调剧”。彩调的发展,经历了“对调子”“三小戏”“江湖调”等三个阶段。

在桂林,产生了彩调宗师、调子戏第一代坤角、桂林调子“四大状元”(骆少廷、冷贵甫、朱五八、秦老四)等大批名艺人及“廖家班”等广西境内最早久负盛名的桂林调子班。永福县罗锦镇江月村江尾屯(老村)人蒙廷璋,是第一个彩调“教馆”艺人。20世纪60年代,彩调剧《刘三姐》风靡广西,其作者之一肖甘牛就是永福人;彩调电影《刘三姐》扮演者黄婉秋也是永福人。

潘玉芳认为,彩调能在永福的民间深深扎根,原因之一是唱词接地气,朗朗上口,大多是描绘老百姓的生活,搭配传统的中华乐器弹奏而成。“当下的永福彩调,仍保留着比较原生态的唱腔、演技传承,继续在民间散发其‘快乐’的主题魅力。”

“继传统 能创新”

多方发力让本地彩调魅力新

在永福,有不少民间艺人为了让彩调得到更好的传承,亲自带教,分文不取,坚持把彩调一代又一代地传承下去。其中,罗锦镇金福村的毛胜仁师傅就是典型代表。

夜幕降临,金福村委会排练室,毛胜仁边唱着调子,摆着熟悉的唱腔手势,边迈着娴熟的脚步,给学员做着示范,随后,又认真地一个个替他们纠正唱腔和动作。

毛胜仁师傅与彩调结缘四十余年,他教学的基本功技能技法包括摇帽、抖脸子、耍手巾、耍扇子、矮步、磨盘转等8种头功,6种巾功,9种带功,18种眼功,26种笑哭功,39种手法,66种扇法,77种步法,26种转身法。

这个学员队伍里,有本村的,也有外村的,有老人,也有中年人,但大部分是年轻人,这也让他深感欣慰,“有年轻人就有传承的血脉,彩调就能一直传下去”。

在自治区级非遗项目彩调代表性传承人唐洁看来,年轻人是推动彩调传播发展的重要力量,首先要让他们看彩调,进而爱彩调,再而学彩调,这是一个循序渐进的过程,也是至关重要的一点。

记者了解到,自2015年起,该县每年从当地的品牌赛事——“茅江之夏”彩调大赛中选出2至3名优秀的年轻艺人充实非遗(彩调)中心演出队伍。

在彩调传承人的“传帮带”中,青年演员认真研读剧本,深入了解角色的人物性格、背景及情感变化,在塑造角色的形象和表现其内在特点方面精益求精,传承的剧目有《王二假报喜》《王三打鸟》《娘送女》等经典骨子老戏。同时,新老演员在合作的过程中,互相学习、互相启发、互相促进,推动彩调表演的创新和发展。

一直以来,永福县对彩调的挖掘、耕耘、传承与再创作,步履不停。

该县将彩调团转型为永福县非物质文化遗产(彩调)传承保护中心,专门从事彩调艺术的研究、保护、传承、展演;结集出版了《永福彩调史稿》等一批彩调书籍,为彩调研究留下了珍贵的历史资料;出台《永福县戏曲创作演出奖励办法》,通过奖励激发剧作家的创作热情;形成一年一度的彩调创作笔会机制,彩调编剧们坐在一起,打磨精品剧本。

令人欣喜的是,这一系列举措成效斐然。

由该县创作选送的《凤山竹》斩获2012年第三届广西彩调艺术节优秀剧目奖、第八届广西剧展大型剧目展演金桂铜奖;彩调剧小戏《追梦》荣获第五届中国戏剧奖·小戏小品奖优秀剧目奖(最高奖项),这也是广西县级剧团首次荣获国家级大奖;彩调剧小戏《一双旧棉鞋》于2024年1月荣获第十一届广西基层群众文艺会演戏剧类一等奖。

“永福彩调创作不仅深入挖掘历史文化资源中的典型人物、地域特色和乡土基因,同时揭示了蕴含其间的哲学思想、价值理念及文化胸怀,与各族群众同心同向,与时代发展同频共振。”永福县文化馆馆长刘苏苏认为,只有得到基层百姓的认可和青睐,才能激发演员的创作,让“快乐剧种”快乐地持续。旧瓶装新酒,老戏发新声,就像一幅充满了人间烟火的生活画卷,有现实意义。

“拓平台 广传播”

全力将彩调打造成地方标志性文化符号

有了新演员、新创作、新魅力后,要如何去抓住年轻观众的眼睛和耳朵?

“那嗬嗨,调子一唱喜洋洋。”金福村每周末的彩调演出现场,彩调学员毛燕兰将手机架在三脚架上,同步进行网络直播。“有时直播间观众数量有上千人。”

像她这样的村民“主播”还有许多,村民们通过互联网视频共享平台,用年轻人喜欢的传播方式、传播渠道,让彩调得到更多展示的机会,让更多年轻人贴近它、认识它、传承它。

事实上,永福县委、县政府早已将对彩调的保护传承和发展列入议事日程,并制定了近期和远期规划。

该县将彩调传承工作普及到校园,先后在罗锦镇中心小学等7所小学开办了少儿彩调培训班,有学生数百人。近年来,已多次参加市(县)级比赛、展演和演出活动,带动全县更多少年儿童加入到彩调的保护、传承行列之中。同时,通过常态化开展戏曲进村、进景区景点等形式,为永福彩调的传承和发展注入新的力量和活力。

创办于1986年的“茅江之夏”农村彩调大赛,每年都吸引着彩调队伍和彩调迷参加,成为彩调艺术展示的“盛会”,不仅为该县广大彩调爱好者提供了一个展示自我、沟通交流的平台,也成为永福彩调文化传承弘扬的大众载体。

“永福县专注于本土优秀彩调作品的生产、传播、传承及本土编、导、演人才的培养,‘茅江之夏’文化赛事品牌经过近40年的积淀,已产出一系列经典的彩调艺术作品,《一双旧棉鞋》便是从中脱颖而出的优秀作品之一。”刘苏苏说,举办彩调大赛,业余组不仅报名踊跃,演出水平明显提升,而且还涌现出一批群众号召力高且具有较扎实功底的优秀业余演员。

此外,永福彩调剧频频亮相桂林艺术节,通过进行专场演出,将一批经典剧目呈现在广大市民眼前,展示当地的特色文化。并借助艺术节的东风,让永福彩调的旋律飘出国门,让更多外国友人感受到永福戏曲文化的魅力。

不仅如此,近年来,永福县全力打造总投资1.37亿元的永福县非物质文化遗产(彩调)传承综合建设项目(在建),将彩调展演剧场、彩调表演广场、彩调博物馆、彩调文化展示长廊、文武状元文化元素等融入项目,建成独具特色、集吃喝购游娱为一体的文旅融合商业街区。

彩调,已经成为永福的标志性文化符号。