永福:

恰如其名的千年“福地”

桂林日报

2024年03月12日

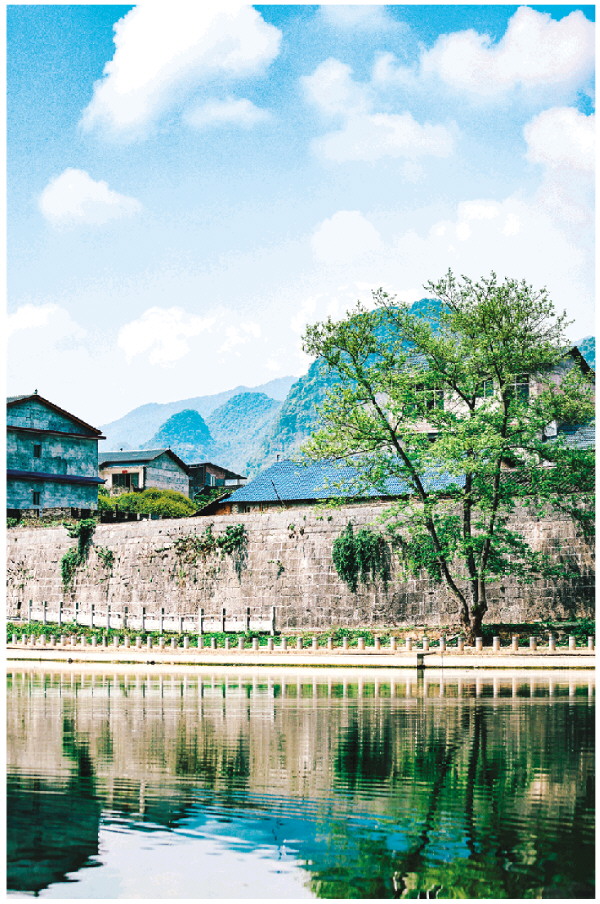

图①:永宁州古城。

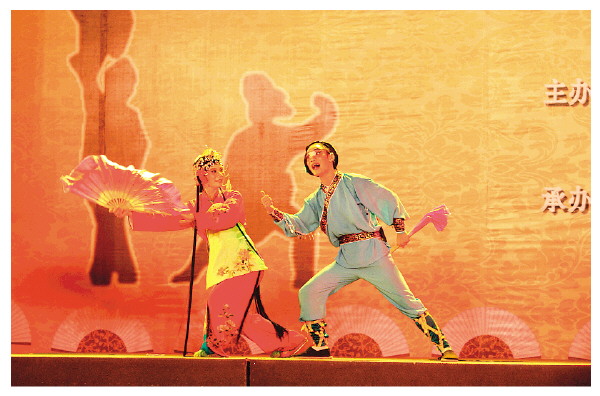

图②:发源于永福并传承数百年的非物质文化遗产——彩调。

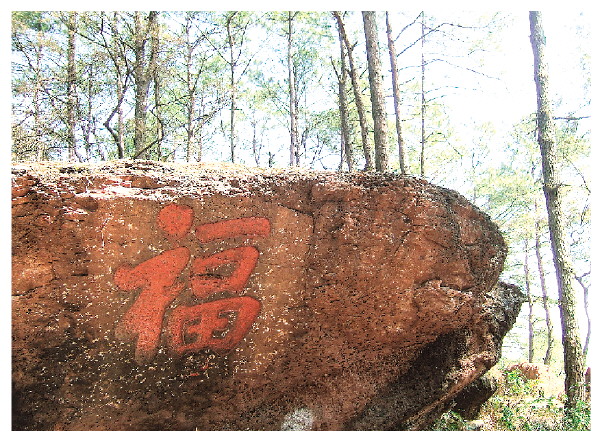

图③:凤山“福”字石刻。

图④:百寿图。

(本文图片均由永福县委宣传部提供)

□本报记者 张苑

在中国传统文化里,“福”字是寓意吉祥、喜庆、美好的字眼。中国古代有“五福”之说。《尚书·洪范》中记载:“一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五日考终命。”而在民间,“五福”又被解释为:“福、寿、喜、财、康。”

如果有一个地方,以“福”为名,又山清水秀、人杰地灵,那一定会让人憧憬和向往。位于桂林西南部的千年古县——永福,就是这么一个地方。

自唐高祖武德四年(公元621年)置县,永福已有1400多年的璀璨历史。它是首批“中国长寿之乡”。“福”与“寿”的因缘在这片美丽山水间深厚绵长,成为这座古老县城赓续不断的文脉。

这里山清水秀,物华人丰。这里有历经数百年仍保存完好的永宁州古城,有独具匠心的摩崖石刻《百寿图》、有大气的凤山“福”字石刻,还有被誉为“长寿之源”的丹砂井、世界上第一大重阳古树……这里山奇洞幽,历代文人墨客来此聚会,题诗刻岩。在这一方福水宝地,优美的自然风光和深厚的历史文化交相辉映。每一处写满沧桑的美景、古迹,都仿佛在向世人诉说着传诵千百年的“永福故事”。

以“福”为名 意味悠远

迎着和煦的春风,泛舟于洛清江上,江水清澈碧透,两岸青山耸翠,林木葱郁,沿岸的状元坊、凤凰洲、文明塔、宋代窑址等景观尽收眼帘。一叶轻舟,将永福的历史人文、城市变化串联起来。

永福,吸纳了桂林山水的灵气,山水间饱含着中国福文化的天然成分。从地理位置上看,这里在历史上处于道佛儒文化、中原文化与岭南百越文化交汇之地,多种文化相互激荡,积淀了深厚的文化底蕴。

为何取县名为“永福”?这还得从山山水水说起。

据专家考证,永福这个名字源于道教,本意是“长流水边的优良居所”。永福在历史上最早出现的地名,就是河流。秦汉以前,永福的这条河流叫“康治水”。到了南宋时期,郦道元的《水经注》以这条河发源于东北艮方而流向西南,遂命名为“艮水”。宋代,这条河流名“白石江”。明代以后,这条河流始称为“洛清江”。南北朝时期,有道士在“艮水西岸山之阳”(南面山坡)建了一座草庵,名“永福庵”。道教中把储存水和粮食等生存之物的地方叫“永福宫”,道士认为这里是一块最理想的生存之地,故用“永福”为庵命名。而附近的山又以庵名,便叫“永福山”。山下有一条清澈的小河流入大江,这条小河叫“飞龙溪”。后来小河口处有了人家居住,形成了村落。隋文帝开皇十一年(公元591年),“析始安县西南百里设乡于飞龙口”,乡以山名,叫“永福乡”。唐高祖武德四年(公元621年),析始安县西南百里置县,县以乡名,叫“永福县”。县治在今天的龙溪桥附近。南汉时,将县治迁至洛清江口,在原桃城乡政府所在地。明洪武二年(1369年)知县康孝良将治所迁至凤巢山下,县名一直沿用到今天。

由此可知,永福这个地方,自古以来就有着最优良的生态环境,就是人们心目中向往的生存之地。它的山山水水饱含着中国福寿文化的天然“养分”。正因如此,被誉为“中国福寿之乡”也就名副其实了。

福寿文化 底蕴深厚

历史上,永福县是中国福文化集中展现的一块宝地,而百寿县则是中国寿文化展现最典型的吉地。1952年8月5日,当时的广西省人民政府下文将永福、百寿两县合并,仍以永福为县名。这个行政区划上的合并,客观上促成了福寿文化的完美结合。

在永福县城内至今仍保存着许多古代传承下来的福寿文化元素。其中被誉为“长寿三宝”的丹砂井、《百寿图》、重阳古树是最为典型的代表。

在永福县百寿镇东岸村有一口神秘的古井,被誉为“长寿之源”。东晋葛洪的《抱朴子》中这样记载:“廖扶,汉初始安县人,家有丹砂井,寿一百五十八岁。”相传,廖扶便是因饮用井中之水,寿高158岁。始安县即今永福百寿镇。不仅如此,在《旧唐书》《地舆记》《广舆记》等古籍中,皆有“廖扶丹井,一族数百口,饮之多寿”的记载。如今,甘甜清纯的丹砂井泉涌不息,民间有“凡到百寿镇,必饮丹砂水”的说法,这口古井吸引了许多游客慕名而来。

如果没有百寿岩,永福“福寿文化”的神秘和蕴涵恐怕就要大打折扣了。百寿岩位于永福县百寿镇东岸村旁葛袒山脚。岩宽19米,高13米,岩深23米。《广舆记仙释门》云“廖扶永宁人,寿一百五十八岁。相传家有丹砂井,一族饮此井水,皆百余岁”。宋绍定二年(1229年),知县史渭因廖扶一族百寿者众,楷书大寿字。大寿字长175厘米,宽148厘米。请百名长寿老者各书献一个“寿”字,嵌入大“寿”字内,一字一体,笔力遒劲,无一雷同,展示了中国寿文化那种深邃、博大的内涵。新中国成立后,周恩来总理首次出访非洲,适逢摩洛哥国王寿诞,周总理以《百寿图》复制品作为礼物相赠。民国时,《百寿图》的拓件还曾作为政府礼物,赠贺英国女王伊丽莎白寿诞日。1981年,《百寿图》被列为自治区重点文物保护单位,其拓件现已被北京故宫博物院珍藏。1982年百寿岩被收入《中国名胜大词典》。

古树不语,写满传奇。永福县百寿镇东岸村有一棵参天古木,树龄已逾900年,被当地人称为“长寿树”。这棵树高14.6米,圈径5.31米,需3人方能合抱,是我国目前有记载的同类树中最高、树龄最大的一株。

除了“长寿三宝”,永福凤山“福”字石刻也将“福文化”表达得深入透彻。位于县城中心的凤山又被叫做“福气山”,在山顶北面的一块磐石上,刻有一个红色的大“福”字。“福”字高85厘米,宽76厘米,笔径约为10厘米。奇特的是,笔画收笔处都有五个清晰的指痕。相传,这石刻是宋代抗金英雄李珙掌书。这个红色大“福”字经历了数百年的沧桑,依旧熠熠生辉。凤山“福”字石刻1983年被确定为县级文物重点保护单位。如今,慕名而来的远近游人,无不以登凤山一睹“福”字为快,还要用手摸一摸“福”字,讨个吉利,给自己带来绵绵的“福光”。

古井、古树、古石刻……遍布这块风水宝地的珍贵遗存,承载着悠久绵长的福寿文化内涵走过千年,彰显出永福耐人寻味的历史厚重。

古城风云 韵味犹在

历经上千年的沧桑,永福这座古老县城在时代的更迭中神采奕奕、风韵依旧。有着数百年历史的永宁州古城,便是昔日风云历史的“见证者”和“守护者”。

永宁州古城是广西境内现存最完好的明代古城之一。

“好个永宁州,江水两边流。五马临江走,三星水面浮。”永福当地人口口相传的诗句,形象地概括了古代永宁州山环水绕的地形地貌。

永宁州古城位于永福县百寿镇北端,与百寿岩隔河相望。据史料考证,永宁州古城始建于明成化十三年(1477年),已经历500多年的风雨时光,至今古韵依旧。置身于古城中,映入眼帘的是一座古色古香的城楼和由巨大青石砌成的城墙。城楼上面的“永镇门”三个大字清晰可见。据永福县文物部门考察,古城墙是由一块块巨大的青石拌混沙一层层黏结夯牢而成,每块石头重逾千斤,石墙上那一条条白色的混沙线条错落有致,犹如古城墙的经脉。

关于永宁州古城的历史渊源,百寿镇上的居民大都能说出个一二。据介绍,永宁州古城最初是座土城,当时的县治所也随之迁入古城内。后来考虑到古城就在百寿河边,容易受雨水和洪灾侵蚀,明成化十八年(1482年),巡抚朱英檄命将土城改建成石城,他开山凿石,就地取材,将附近的一座小山夷为平地。到了明弘治五年(1492年),古田县城被壮族农民起义军占领长达80年。明隆庆五年(1571年),壮族农民起义失败,明官军重占县城。当时以都御史授节钺江西按察使殷正茂(后为巡抚)上言欲将古田县升为州,命名为永宁州,希望此地今后永远安宁,永宁州从此得名。

历史上,永宁州在军事、交通、商贸方面发挥着重要作用。永宁州古城自古就是兵家必争之地。每次改朝换代,永宁州古城必遇兵灾战火,但至今仍能比较完整地保存下来也是一个奇迹。隋唐以来,这里成为了广西首府桂林通往柳州、庆远以至川、黔、滇的第一处大驿站。《永宁州志》载,州城的西关、南关都设有驿馆,云贵两省及广西各府来往的公文都要经过永宁州的驿馆。当时的永宁州城里,商贾云集,车水马龙,街市之上,十步一店,百步一栈,十分繁华。明成化年间,永宁州人口就达到四万余人。

地灵人杰 万千风情

永福县地灵人杰,历代人才辈出。这里是文、武状元的故里。宋代有状元王世则、武状元李珙,明代有壮族农民起义领袖韦银豹,清代有乾隆皇帝旌表为“江南第一好官”的刘含章、岭西五大家之首的“状元之师”吕璜、广西彩调一代宗师蒙廷章、被誉为“梅花宗师”的大画家李吉寿、创建西江自来游的“活鲁班”秦历林。民国以来,有北洋政府陆军上将张其锽、中国滑翔运动创始人韦超、孙中山元帅府中将参议侯人松、广西三大教育家之一的汤松年、创造“甘蔗清垫疗法”的名医莫天瑞、中国少数民族教育先驱刘介、被誉为“童话神笔”的作家肖千牛等。

一方水土养一方人。经过千百年的沉淀,永福的民俗文化散发着独有的韵味。

说一出家长里短民间事,唱一段诙谐幽默俚语词,奏一曲明快活泼生活调,便凑出“充满泥土芬芳的快乐剧种”——彩调。这是喜庆节日里广西民众心中必不可少的娱乐节目。永福县罗锦镇林村,就是彩调的发源地。据专家考证,彩调在永福产生雏形的时间约在明代中叶,成型于清乾隆年间,成熟于清嘉庆、道光时期,至今已有240年历史。1959年以后,彩调伴随着《刘三姐》的歌声,飞出广西,飞遍全国,飞向世界。1987年,永福县的林村被确认为广西彩调的发源地。2002年,永福县的罗锦镇被授予“广西民间艺术彩调之乡”。2023年,广西彩调被列入国家非物质文化遗产保护名录,永福县从2014年至今连续三届荣获“中国民间文化艺术(彩调)之乡”称号。

赓续延绵 福寿永驻

千年永福,永福千年。

经过世世代代的传承,永福这个地名背后承载的厚重文化也被深深镌刻在了当地百姓的心中。如今,进入新时代的永福又提出了“孝行永福”的文化发展理念,不仅在政府机构中设置“福寿办”,形成了全社会尊重老人的良好习气,并且百姓间保持着传统美德,子女孝顺、邻里和睦、敬老爱老的习惯蔚然成风。福寿节,也成为老百姓一个重要的文化节庆活动。

“永福县地名文化的特征集中体现在当地的福寿文化中,因为他们生存在福寿文化的天地里、因为他们世代拥有福寿文化这块无价的瑰宝、因为老天爷把福寿文化的真谛和神韵完全赐给了永福人、因为他们是在用福寿文化编织自己平凡的生活。”采访中,永福县党史县志研究室相关人士表示,我们要把在永福这块土地上完美体现出来的中国福寿文化真实地记载下来,让世界通过这些真实的记载,更深刻地认识、了解中国的福寿文化,让今天的人更好地建设幸福的生活,让未来的人去创造更加幸福的未来。

“地名作为一种社会文化形态和文化载体,记录着人类社会发展的历程,是重要的民族文化遗产。”永福县民政部门相关人士表示,2023年永福县被列入广西“千年古县”榜单,对于加强该县地名文化建设,促进社会主义文化发展,传承和弘扬优秀地名文化,推动地名工作可持续发展等都有着积极的作用。今后,永福县将进一步完善地名文化工作机制,有效保护和利用地名文化遗产,提高社会对地名文化的认识,不断扩大地名文化影响力。我们期待着,永福这一千年古县,恰如其名,成为永远的“福地”,并在新时代绽放更加璀璨的光彩。