我们一直在路上

桂林日报

2023年11月08日

黄凌艳

刘教清

唐艳兰

陈静(左)

周文俊

刘菁(左)

这是一年中平凡的一天。太阳准点升起,越冬的鸟儿开始南迁,街头巷尾烟火寻常。

这又是一年中不平凡的一天。第24个中国记者节如期而至。全国20余万记者像往常一样,穿梭在采访一线。包里有来不及吃的早餐、桌上有待完成的稿件、头顶有晚归的星光——选择了新闻,就是选择了“在路上”。

如果时代是一艘航船,我们就是船头的眺望者。我们,要有坚定不移的立场,要有拨开迷雾寻找真相的能力,要有不变的赤子情怀,要有追问到底的决心;要有静观时代浪潮的胸襟,也要有悲天悯人的情怀。我们书写的不是自己的故事,却又时刻身处这滚滚时代洪流中。因为对文字的炽爱,我们相聚在一起;因为对真理的执着追求,我们携手前行。

我们的镜头,从来对准他人。只是在这个属于我们自己的节日里,特别推出《我们的节日·记者节里话记者》特别报道,让一直冲锋在新闻一线的我们和默默在幕后耕耘的编辑做一回主角,畅谈感悟,分享故事,展望未来。

祝我们节日快乐。

老记者也不敢懈怠

■《桂林日报》专职编委 黄凌艳

第24个记者节来临,算算自己的记者工龄,发现自己已在采编一线工作了26年。一生青春奉献于斯,一腔热血倾注于斯,这不仅是一个谋生的工作,更是年少时的激情挥斥,人到中年的甘苦回味。别有个中滋味在心头。

人说人老了就喜欢回忆过往。看着新闻一线的一茬茬优秀年轻记者从青涩到成熟,从“见习”到骨干,总不由得想起自己曾经走过的记者路。也曾天蒙蒙亮就到了采访点,体验“更有早行人”的桂林街头;也曾半夜三更跟随执法人员蹲点跟踪、夜捣黑窝点;也曾跋山涉水到不通车的乡村,感受到人间最淳朴的大爱;也曾对一些乱象感到痛心,抽丝剥茧寻找背后的原因,试图引起相关方面的重视寻得破解之法……那时,我跟自己说,新闻记者就是要“到现场”,要客观真实地写出我所了解的、看到的、听到的,大学新闻系主任的开学致辞“铁肩担道义”一直谨记于心。特别是每每因自己的报道,使得人间温情得到更广扩散、乱象破解有了突破、困难之局有人伸出援手,觉得“意义”两个字变得这么活生生。

最近几年,“老记者”换到了“老编辑”的岗位,更多的是在后方做着策划、编审等静静的工作。虽然没有直接在新闻现场冲锋,但有了更多“看到”的感动。新闻的精神在不知不觉中传承。年轻的记者们带着一辈辈新闻人的热血、执着,到了更多的现场、看见了更多的大美、收获了更多的荣光。对他们,我有着满满的佩服和敬意。经常会想,如果我还冲锋在新闻现场,是否还能一战?不敢懈怠,时刻以年轻记者的精神鞭策自己,热血还在,学习不断,一直在路上。

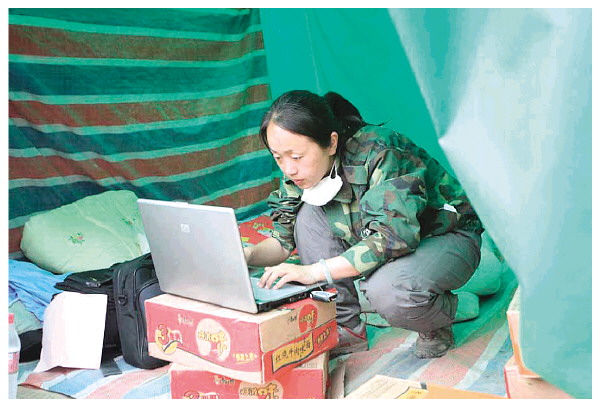

有一种追求叫摄影

■《桂林日报》经济县区新闻部主任 刘教清

有一种爱好,叫写作。有一种追求,叫摄影。

时光荏苒,突然回眸才发现,自己不知不觉中从事新闻行业已有20多个春夏秋冬。

最初接触新闻,还是在绿色的军营。当时,年轻成了新闻追求最大的资本:从早到晚,挤出所有时间,学写作,学新闻摄影……因为喜欢,所以执着。

复员回到山水如画的桂林,很庆幸自己进入了桂林日报社。

当自己成了一名真正的记者时,才发现:温暖与感动无处不在。其中,《夫妻携手96年 双双过百岁》《爬着上大学》《“跪着”去打工》等题材展现出人性的真善美,也惊起我心里的浪花。

每次温暖的经历,我都坚信:这个世界是美好的,是充满力量的。所以,我坚持:挖掘正能量,传播正能量。

眼中有爱,心中有情。有了这样的想法,我觉得,看待身边的人和事,以及记录的人和事,都是甜美的。

至今还清晰地记得,在龙胜各族自治县江底乡,有一个“戴哥”。他与年迈的母亲相依为命,为了生计,他背着母亲去打工。从准备出山,到千辛万苦来到县城,再到奔波县城的各个角落找工作,我与他们共同生活一周,定格了上千张照片,也真实地记录了一个七尺男儿奋斗的历程。

在恭城瑶族自治县莲花镇,曾经有一个女孩在岩洞出生。当我把“岩洞女孩”的故事传播出去后,社会各界伸出了关爱之手,女孩从小学到大学的所有费用都解决了……

这些不仅仅是新闻,也是一种精神力量。尤其是传播之后形成了巨大的共鸣,也温暖着你我他。

所以,我很庆幸自己是一名记者,在脚带泥土芳香的时候,见证了时代的变迁、社会的发展以及人性的光辉。在无数个日夜里,我穿行在基层一线,用文字和镜头记录下那些值得铭记的瞬间。在这个过程中,始终没有忘记自己的使命和责任。

作为一名记者,我深感责任重大,任重道远。未来,我将继续坚定信仰,努力成为优秀的时代记录者,为社会传播正能量,为时代的进步贡献自己的力量。

追光逐影23年

■《桂林日报》图片总监 唐艳兰

我们这一代的媒体人遇到了最好的时代。

1996年,我到四川成都,就读于四川大学中文系汉语言专业。而在此前一年,中国第一张都市类报纸《华西都市报》创刊,开创了中国报业的“都市报时代”。随后,《成都商报》《天府早报》等都市报也相继诞生。

市民百姓爱看报,大学生也爱看。川大中文系96级的同学总是买来好几份报纸,大家一张张分着传阅。受到川渝新兴纸媒发展的氛围影响,我的实习是在《天府早报》摄影部,并在毕业后就职于早报。工作了2年后,我回到了桂林,继续在《桂林日报》《桂林晚报》担任摄影记者至今。

23年来,我一直从事的是新闻摄影工作。摄影是光和影的艺术,我的职业生涯就是光影同行的23年。

我拍了很多很多的照片,亲历无数大大小小的新闻事件。我要求自己一定要到现场,去亲眼看看到底事实是什么,把新闻和事实记录下来。所以我爬上了在2008年冰冻灾害中电力铁塔倒伏的山顶;去了汶川地震受灾最严重的北川、青川和汶川;在东非肯尼亚和坦桑尼亚拍摄了40多天的“非洲动物大迁徙”;在三年疫情中,到了零号病人的街区,进了核酸检测实验室,到了治疗重症患者的感染性疾病科病房。

“和其光,同其尘”,相机记录下了时代的瞬间。我永远不会忘记,当和消防员共同在深夜经历了一场艰难的救援,村民们用手电筒光组成的光路照亮我们下山的路;我不会忘记,北川废墟中,一名军医说:当你无能为力的时候,可以做的就是做好自己,做好自己的工作;我也不会忘记,在漓江边,当我的无人机升起,一个陌生人走过来热情而友好地说:“哈喽,你好!唐记者,我认识你!”

追光而遇、沐光而行。无论新闻传播方式如何改变,无论是纸媒时代还是新媒体时代,摄影记者都一定会在路上,在现场,在光与影中。

见证城市的发展和进步

■《桂林日报》时政新闻部记者 周文俊

11月8日,是第24个中国记者节。也是二十四节气中的第十九个节气立冬。

自2011年11月正式入职桂林日报社,时光的指针已经走过12个春秋。

回想10多年的记者生涯,很多经历和片段能清晰地记起,更多的则是仿佛岁月的尘埃,随风而逝。

但是,无论岁月如何变迁、记忆怎样模糊,作为一名记者,尤其是时政新闻记者,始终不变的是对于桂林这座城市发展的真实记录。尤其是2021年4月,习近平总书记亲临桂林视察,赋予桂林打造世界级旅游城市的历史使命。市委带领全市上下,牢记领袖嘱托,勇担职责使命,全力推动打造桂林世界级旅游城市驶入快车道,桂林的发展发生了一系列可喜的变化。

两年多来,我和同事们一起,奔走在桂林日新月异的发展大道上,聚焦桂林保护漓江、保护桂林山水,聚焦桂林推进产业振兴、乡村振兴、科教振兴,聚焦桂林的生态建设,聚焦群众最关心的民生福祉,聚焦桂林持续挖掘传承深厚的历史文化,聚焦桂林的体育运动发展,等等。

我们用手中的笔和相机,记录关系桂林高质量发展的方方面面。我们努力呈现经过精心呵护更加秀美的山水风光、企业从小到大茁壮成长的艰辛历程、桂林百姓拼搏奋斗挥洒的滴滴汗水……我们见证这座城市的发展、变迁、进步。

打造世界级旅游城市,无疑是桂林迎来的千载难逢的发展机遇,值得我们全力以赴为之奋斗。作为一名记者,我也将继续踏着跟随城市发展的步履,用手中的笔,兢兢业业地做好真实的记录,通过一张张若干年后发黄的报纸,还有“永不磨灭”的互联网,成为城市历史的一点一滴。

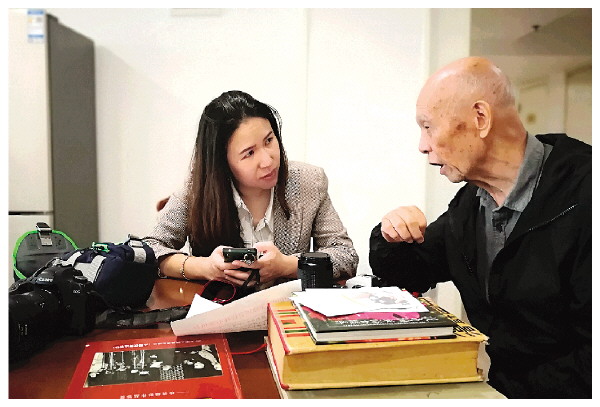

我们一直在路上

■《桂林日报》文化专题部副主任 陈静

2009年我如愿加入桂林日报社这个大家庭,成为一名奔走在一线的新闻记者。这些年,我涉足了公安、教育、消防、社区等多个领域的新闻采访,难忘的人和事在记忆中堆满“一箩筐”。

记得有前辈说过:“如果说战争是军人的战场,疫情是医生的战场,火灾是消防队员的战场,那么对于我们记者而言,实际上责任驱使你们把任何一个新闻事件现场都当作自己的战场。”

当记者是辛苦的,但同时也让我感到很充实。记者这个职业最吸引我的地方就在于,你每天都无法预料将遇到怎样的新闻事件、怎样的采访对象。这样的挑战,反而让我更加有动力在新闻采访这条道路上一往无前。

那个见义勇为的湖南小伙子,23年来一直期待一场婚礼的陆大姐,参与雉山桥建设的普通外地民工,50多年来第一次过生日的残疾低保户……为了扩宽新闻线索和新闻面,我在完成部门布置的任务外,从各个工地到社区,从交通事故现场到志愿者献爱心的贫困山区,从龙胜等独特的少数民族地区到丰富多彩的校园,那些普通的人们,他们那一张张生动而又朴实的脸被我记录了下来,并感染了更多的人。

不知不觉中,我在新闻这个行当里奔波了14个年头。手机24小时不关机,时不时如触电似的抓起手机。酷暑寒冬,从来是风雨无阻,也经常日夜颠倒,这样的画面不会在镜头里出现,它只在镜头后面。多少凌晨和深夜,在火灾现场,在事故现场,在抓捕一线……我都冲在前面,记录下新闻发生时的具体场面,使读者获得身临其境的感受。

一路走来,同行中有人离开了新闻行业,但我仍选择坚守。在我看来,无论新闻的传播方式如何改变,人们对真相的追求不会变;无论社会如何改变,新闻的价值永远会熠熠闪光;无论阅读习惯如何改变,真正的记者永远被社会所需要。

当你看到我们的时候,我们在报纸广播电视上。当你看不到我们的时候,我们在路上。