百里义江,“三月三”踏青好去处

桂林日报

作者:

新闻 时间:2025年03月31日 来源:桂林日报

![]()

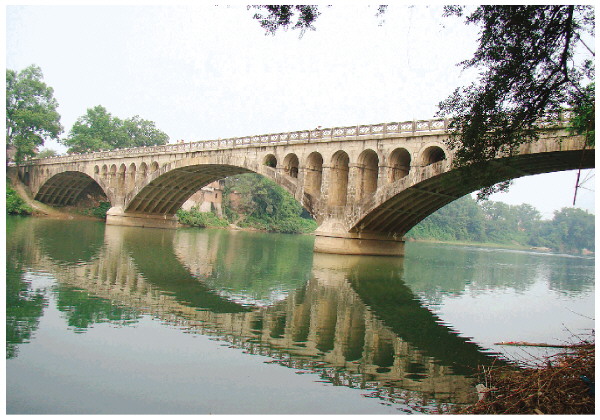

图①:两江大桥

图②:合峰村古巷道

图③:风光秀丽的义江

图④:闲置的渡船

(莫喜生供图)

□莫喜生

“三月三”在路上,踏青的话题在网络间升温。在桂林,有一条漓江的姊妹江——义江,它作为临桂区的第一长河,自宛田瑶乡的崇山峻岭间蜿蜒而出,一路向南,流经临桂区三分之二的乡镇。从两江镇到永福县境内,它还有个名字叫洛清江。在“三月三”朦胧烟雨中,义江沿岸的古渡口、古文化、古村落,如诗如画,愈发清晰动人,成为人们踏青打卡的向往之地。

古渡见证悲欢离合

有江就有渡,或排或船;就有故事,或悲或欢。义江,你有多少渡?有多少船排?多少传奇故事?多少悲欢离合?不知道。那是大地母亲给女儿的陪嫁。

只知道,你源自宛田,经中庸,过五通,穿两江,虽不及百公里,但大大小小有几十个渡口。自北向南为泗江、滟滩、柳山、赵家、岩头、渡头、咸进村……千百年来,船排渡江受天时限制,山洪暴发,狂风大雨,日落西山,不可贸然行舟。于是,义江有机会见证离奇的传说或动人的故事。

琅琥渡江面宽阔,东岸地势平坦,拳头般大的河卵石随处可见;西岸则古树密林,村落散布其中。当年日军扫荡来到河东,听向导说对岸是琅琥,误以为有虎狼出没。后以快过虎狼的速度撤兵回巢。岩头渡东高西低,深不可测,河水形成巨大的“S”形;巨大的暗流从西岸注入,渡船常被河水冲入江中,甚至对岸。上世纪六十年代,东岸有对年轻夫妻,渡河到十多里外的保宁山界下伐竹破篾。返至岩头,丈夫下河推船,落入水中,因抢救不及时,数天后在下游发现其尸。因而人们误以为有河神水怪。家住义江河岸,现已退休的渡头初中教师陈俊,个子不是很高大,但自幼谙熟水性,胆识超人。七十年代夏秋的一天,暴雨刚停,河水猛涨,比平时大几倍。几个急着回家的村民央求他渡到对岸小江口,谁知船到河中,捆绑桨板的绳索突然断开。千钧一发,陈老师沉着冷静,不慌不忙:“谁有皮带?快快解下!”几十分钟后,小船抵达对岸时,已被急流冲离渡口四五百米,但几条人命总算安然无恙。

撑船摆渡,日晒雨淋,风餐露宿,无昼无夜,艰辛不言自明。艄公们纯朴善良,迎来送往,不计名利,与世无争,只在岸边稍高处建起简易房子,能铺床就行。白天和夜里,听到你在对岸高唤:

“过河喽——哪个师傅来撑我?”

紧接着,对岸一声:“来了——”

随着“呐嚯咿呵咳”一段悠闲的唱腔,船工执篙划船,江面上船排如离弦之箭射向你。待你上去,热情豪爽的他向你介绍沿岸优美景致,和他历经的奇闻趣事,谈笑间亦不忘叮嘱你坐稳坐好;船到对岸,你跃跃欲跳,但他会提醒你,莫急莫急,后手拉船沿用力往前推,使你安全上岸。

百家渡,百家养。旧时,渡船渡排皆由民众乐捐集资购置,船工们的开销也多靠人们援助。上世纪八十年代前,船工在生产队领工分,称谷子吃饭;不足部分,他们在每年秋收过后,一人坚守渡口或请家人代劳,另一人则挑着箩筐,早出晚归到附近去收船谷,不计多少,不论干湿。所到之处,无人冷嘲热讽,有的是热情款待。

光阴似箭,船排和船工已不复存在,古渡和乡愁却长驻人间。新中国成立初期,政府为方便过往村民,将一二十只木船排在河面,铺就枕木,搭成浮桥。后大埠头渡用上动力装置的木船,琅琥渡和贺村渡换用政府从桂林拉回的铁船。上世纪六十年代至今,义江河面先后建起大桥,由南向北有两江二桥、两江大桥、琅琥大桥、渡头大桥、赵家桥、五通二桥、五通大桥、宛田大桥。

科举文化闪烁义江

江河流域自古多是文化发源地,或政治经济教育中心。桂林前身的临桂区亦然,其历经初期、发展、盛期三阶段。初始于现在的五通镇,源自南宋孔子故乡山东曲阜影响;发展在两江镇,时为清朝;盛于四塘镇,代表人物陈宏谋,政绩卓著,为民间影响较大的清官名臣。三个时期的临桂文化丰富多彩,有状元、进士、举人等。状元又分文、武状元;民间艺术有彩调、渔鼓、文场等。上游的中庸镇,古代隶属义宁县(现五通镇)。中庸镇古村古巷,古塔古井,武馆祠堂存留完好,是临桂区千百年历史文化的有力佐证。

中庸镇,陶渊明笔下桃花源般的同木、意乐、厄口等村,进士或举人数不胜数,秀才不计其数。奇闻趣事,或风流才子,或幽默智慧,或仗义助人,无不令人喷饭。在321国道旁合峰古村,笔者有幸听到“九廪十三贡”之典故。科举时代,名列一等的秀才称廪生,可获官府廪米津贴。贡,贡举,封建时代给朝廷荐举人才;贡生,指经科举考试升入京师国子监读书的人。明朝,府、州、县学生员最初每月都给廪膳,贴补生活。清沿其制,经岁科两试一等前列者,方能取得廪名义。明清两代,由公家给予膳食的生员称廪膳生。明初生员有定额,皆食廪,后名额增多,因谓初设食廪者为廪膳生员,廪生中食廪年深者可充岁贡。

历史悠久的合峰村,有龙李两大姓氏,可谓枝繁叶茂,文武官员不计其数。科举时代,先辈们就获取“进士”“状元”“举人”“魁首”等功名。村中文人和武士多次被荐朝廷,为官府办理政事,并多次受朝廷官府厚待。现在的合峰村,依然存有先人用过的练功石,启蒙教育的私塾,青砖青瓦,古井民居和楹联诗文。

义江沿岸,民间崇尚正能量,励志好学。321国道边的王者坪村,因坐落在越城岭余脉的鸡笼山下,茅草丛生,过去叫“黄茅坪”。王者坪村并无王姓,除阳姓外,还有吴、秦、赵、苏等。改称“王者”大有先祖期待晚辈为人中之王,成龙成凤之意。该村前有三进厅祠堂,祠堂左前方立古塔,刻文称“敬字惜纸”,是临桂区妇孺皆知的“惜字塔”。新中国成立初期,及至以前,王者坪的阳氏祠堂为私塾学校。学校有老师两个,负责教授学生们天文地理,村里和附近农家子弟都在此启蒙。过去,农家子弟读书交谷物作学费。私塾先生皆通情达理,交多少,何时交,皆由子弟和村民自定。多有三五桶,少到一两桶(一桶相当于现在一百二十斤);学校作息时间灵活机动,农忙时节放学就早,让学生们回家放牛捡粪,帮助大人做农活。师生们在惜字塔旁的古祠堂里研读,每月初一、十五两天举行敬纸重文活动。先生对弟子们通情达理,但学业上却毫不含糊,学生们不得小差打野,作业功课要按时完成。否则轻则训斥,重则用脚边烟斗敲打,或罚跪罚站。学生们要敬纸重文,不得随意用纸揩鼻涕或擦屁股,书写过的纸张亦积攒起来。每月初一、十五,由私塾先生领学生把用过的纸投到“惜字塔”里焚烧。

在民间,衡量家族或一方水土功成名就,标准是“吃皇粮、当皇差”。一百三十多户、六百多人口的泗林村,当属其中。几百年前,泗林人已兴文习武。康熙和道光年间,泗林人人荣获官府授予“进士”匾两块,该匾一直是村民光宗耀祖、训诫子孙的传家宝。上世纪七十年代末高考制度恢复,农村生产方式出现变化,很多人外出打工赚钱。但在泗林,已过考试年限的中年人依然坚守孝道,在家伐竹破篾编谷垫,育幼养老,鼓励晚辈冲刺高考。为激励年轻人上进好学,泗林村老人们成立“励志会”。上世纪八十年代,农村经济依然困难,但只要有人考上中专大学,“励志会”就要敲锣打鼓为其挂匾。匾书“光宗耀祖”“前程远大”等,还送赠精美钢笔、笔记本及红包。几十年来,这些牌匾一直是家家户户的传家宝和精神支柱。几十年来,不到140户人家的泗林村,读书考试到“吃皇粮、当皇差”者不计其数,平均每户有两个人。家里挂有匾牌最多者达五块。

“卧龙山”访咸进村

烟雨三月,寻迹桂北古村,咸进村是民俗学家和摄影师的首选之地。

咸进村坐落于义江下游,与永福县苏桥镇交界,两千多米长的岭坵,高低相差八十米。原名“闲静”,上世纪五十年代“大炼钢铁”易名咸进村。村前是一马平川,方圆五百多亩的盘龙洲;二百多户村民,九百多人口,错落有致地居住在苍翠欲滴的竹木中。从桂林市区驱车20多公里身临其境,闲适脱俗,与世无争,似入世外桃源。

咸进村南北走向,形似卧龙,曰“青龙地”;青龙头北尾南,小卧在义江河边闭目养神。咸进村共三姓,韦莫家族居龙首,最大的廖姓家族占总人口五分之三,居卧龙中尾部。全村地势西低东高,呈阶状逐级分布:河床、沙洲,卧龙咸进,后是数千米长、百多米高的山岭,再往后山岭更长更大,有两百多米高。登高俯瞰,前面青绸飘荡,后方丘峦起伏绵延,居卧龙身上的咸进,似手扶龙椅在闭目养神、修身养性的老先生。几百年来,无数风水先生来过此地,皆为之称好。

拾级登高入咸进有三条阶巷。南巷最长而弯,青石板砌就的呈“之”字状的台阶,似蟒蛇样向上攀爬延伸,达一百二十多级;中间巷最直最陡,两条石巷互相交叉,构成十字街,为咸进人的长安街市,也是村民谈天说地最佳去处。

励志后人的“咸进官话”廖氏族谱载:咸丰、同治年间,为避战乱,其先人从六塘铁寨村迁居此地。初从六塘来此地的廖姓先祖福如公是孤儿,为填饱肚子,寻求生计,甘愿到韦家做下人;但他忠厚守道,做事老实本分,日出而作,日落而息,深得主人韦老先生一家的喜爱。韦老先生遂将膝下千金小姐许配给福如公。福如公夫唱妇随,勤俭持家,又有韦老先生帮衬,家道日渐殷实称心。不几年,福如公远在六塘镇的弟弟见状,亦来投靠兄长。兄弟俩耕读传家,善待村人,为后人津津乐道。

后廖氏福如公子孙娶下游永福苏桥镇潦潭村女子为妻。在一场林地纠纷中,身为郎婿的咸进廖人自告奋勇,前往潦潭说和,但事与愿违。群殴中,不幸死于老丈人的拳脚下,结果以咸进亡人赔地而告终。事后,双方约定在交界处分别种上一片樟树林和桉树林,且空出宽约百米的空地。咸进人于是励精图治,告诫晚辈:要出人头地,就必须做有文化的读书人。在铁的事实面前,越来越多的咸进后生醒悟了,他们别妻离子,远离双亲,到城里拜师求学谋事经商。几百年来,桂林周边县市和乡镇,人们以五花八门的地方土话交流沟通,且引以为荣时,咸进廖姓人家居家过日和外出闯荡,都一直操“咸进官话”,为当地鲜见的人文景观。

外行看热闹,内行看门道。咸进村至今保存有众多文物古迹,或建筑,或碑刻,或石雕。廖氏祖宅古色古香,墙头麒麟雄狮,屋顶飞檐走壁,门扇雕龙绘风,门楼雄伟各异,墙壁内外水磨青砖,高高的台阶和墙基均由方正的大青石砌就。村民廖高克家从大门过天井到堂屋要蹬十九级台阶,天井左右两边的铁树,种在半人高、一米见方的平台上。

咸进村廖氏祖宅距今已300多年,格局多为上下二进,也有三进间。最发达的是曾祖父那辈,先置办田地3600亩,接着又大兴土木,家里一年四季请长短工。现在仍然保留着完好的圆形屋顶祖宅,是当时以一船谷子三船石头的价格,从上游五十里外的茶洞填岭山下运来大青石建造;前来帮工的村民用水磨制青砖,每天不得超过三块,以保证质量。那时,人分三六九等,宅有大门正门耳门,管家佣人长工走耳门住耳房,身份高贵的客人和主人才能走正门。

原先廖家曾保存有清朝大学士陈宏谋侄孙女陪嫁的金水缸。天气或晴或雨,金缸内装的水一年四季,清澈见底。上世纪六七十年代,轰轰烈烈的“反四旧”运动中,咸进村许多古老文物或被毁之一旦,或被当作废铜烂铁卖到收购站。见多识广,视宝如命的廖氏人,为金缸免遭惨运,主动将其捐献国家。于是,古老的金缸被人们沿着石阶抬下,送上村前的渡船,走水路到下游永福火车站送上火车,再沿铁路北上。

岁月悠悠,义江静静流淌,它见证了古渡的兴衰,承载着科举文化的厚重,也孕育出咸进村这样独特的古村。卧龙山依旧盘踞,盘龙洲依然葱茏,古色古香的廖氏祖宅默默伫立。义江,宛如一幅未完全展开的长卷,等待着更多热爱探寻的驴友、背着行囊的背包客,去揭开它那神秘的面纱,感受它深藏的魅力。