中国电信股份有限公司桂林分公司软件开发工程师阳涛:

通信行业的创新工匠

桂林日报

2025年03月13日

阳涛(中)与团队成员讨论食堂项目硬件升级方案。

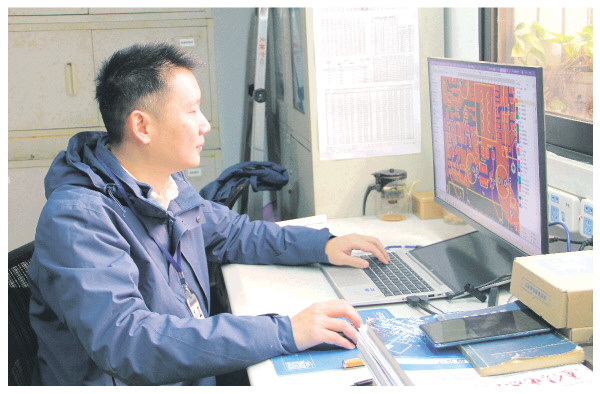

阳涛为新产品设计集成电路。

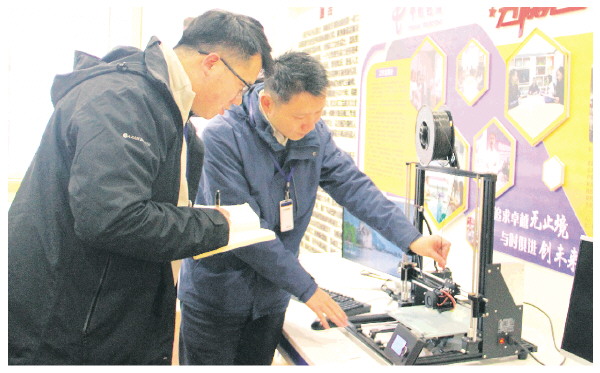

阳涛给团队新人介绍3D打印机操作规范。

□本报记者黄敏 文/摄

在中国电信股份有限公司桂林分公司,有一位备受瞩目的软件开发工程师。他凭借对技术的热爱与执着,在通信行业的广阔天地中不断探索前行,用创新成果解决基层难题、引领行业变革。

在日前公布的2024年“桂林工匠”名单中,他的名字赫然在列,他就是阳涛。

创新之路,始于基层需求

阳涛的故事始于2006年。那一年,他怀揣着对计算机编程的热爱,从计算机专业毕业,踏入了通信行业。初入职场,他成为一名最基础的宽带设备维护员。每天,他穿梭于各种宽带线路设备之间,仔细检查设备的运行状态,认真记录设备的各项参数。设备维护的工作琐碎而繁杂,阳涛却乐在其中,他深知这是积累实践经验的宝贵机会。在与设备的日夜相伴中,他逐渐熟悉了每一台设备的“脾气秉性”,为日后的技术提升打下了坚实的基础。

在设备维护岗位上,阳涛凭借扎实的专业知识和对工作的热情,迅速成长为技术骨干,不仅熟练掌握了设备的维护技能,面对设备出现的各种故障能迅速准确地判断问题所在并加以解决,还常常利用业余时间钻研新技术、新方法,思考如何通过技术改进来提高工作效率。他常说:“技术是为工作服务的,只有不断学习、不断实践,才能让技术发挥最大的价值。”

2013年,阳涛在工作中发现了一个困扰装维人员许久的问题:光纤宽带安装过程中,装维人员使用的热熔机操作不便,容易出现故障,严重影响了工作效率。装维人员在安装现场常常因为热熔机的问题而手忙脚乱,不仅耽误时间,还可能导致客户不满。阳涛认为,这是一个可以通过技术创新来解决的问题。

于是,他利用业余时间,一头扎进了热熔机托架的设计中。他反复研究热熔机的结构和使用场景,不断尝试不同的材料和设计方案。经过多次的试验和改进,他终于设计出了两款热熔机托架。这两款托架不仅轻便易携,而且兼容性极强,极大地提升了维护效率。这一创新实践,不仅解决了实际工作中的难题,也让阳涛看到了创新的力量,为他赢得了成立员工岗位创新工作室的机会。

2014年,阳涛再次凭借敏锐的洞察力,捕捉到了基层维护人员在知识传承和技能培训方面的痛点。当时,基层维护人员大多依靠“老师傅带徒弟”的传统模式进行技术传授。这种模式虽然有效,但存在着很多局限性。比如,老师傅的时间和精力有限,无法全面、系统地对每一位徒弟进行指导;而且不同师傅的经验和方法也存在差异,导致徒弟们学到的知识和技能不够全面。同时,缺乏一个有效的沟通和交流平台,基层维护人员之间难以分享彼此的经验和心得。

为了解决这一问题,阳涛开发了“运营一线”支局教育培训平台,通过互联网技术,打破了时间和空间的限制,让基层维护人员能够随时随地进行学习和交流。如今,这一系统在广西、广东等地得到推广,取得了显著的成效,基层维护人员的职业技能得到了大幅度提升,工作效率也明显提高。

在谈到这一平台时,阳涛说:“我希望通过这个平台,让更多基层维护人员能够方便地学习和交流,提升他们的职业技能。只有这样,我们才能更好地推动行业发展。”正是这种对基层需求的关注,让阳涛的创新之路越走越宽。

智慧运维,引领行业变革

随着互联网技术的飞速发展,传统管理模式的局限性日益凸显。此时已成长为一名软件开发工程师的阳涛敏锐地意识到,只有借助先进的技术手段,才能提升网络运营的效率和质量。于是,他带领团队运用人工智能、大数据技术,打造了桂林装维支撑平台公众号,满足装维人员技能培训、新业务知识传达、增值服务酬金查询、竞赛考试等需求,达到“数据到一线”“知识到一线”“流程到一线”的目标。

在装维支撑平台的研发过程中,阳涛和他的团队面临着诸多挑战。他们需要整合多个系统的数据,这些数据来自不同的设备和部门,格式和标准各不相同,整合起来难度极大。不仅如此,他们还要开发出一套能够快速、准确地判断故障原因的智能系统,这对算法的要求极高。为了实现这一目标,他们日夜奋战在办公室里,不断优化算法,完善系统功能。无数个日夜,办公室里灯火通明,阳涛和团队成员们一起激烈地讨论技术方案,反复测试系统的各项性能。经过反复的试验和改进,他们开发的宽带故障智能分析模块嵌入平台内,将原本耗时三天的工作量缩短至2秒,这一创举不仅大幅节省了时间和人力,还为各级管理人员提供了便捷的决策依据。

2020年,突如其来的新冠疫情打乱了人们的生活节奏。在疫情防控期间,人员聚集就餐存在极大的风险,如何实现无接触就餐成为亟待解决的问题。阳涛带领团队快速响应,利用电信物联网技术开发了云食堂订餐系统。项目启动后,时间紧迫,任务艰巨。阳涛和他的团队需要在短时间内完成系统的开发和测试,并确保系统的稳定性和安全性。他们日夜奋战,常常工作到凌晨。经过紧张的研发,第一代产品成功推出。随着产品的推广,他们又根据客户的反馈,不断进行优化和迭代,增加了键盘、扫码等功能,使其更加符合用户需求。最终,这一系统通过电信物联网+硬件识别终端+云计算服务技术,实现了就餐预订、支付、核销等一体化核心功能,为疫情期间的无接触就餐提供了有力保障。云食堂订餐系统不仅在桂林国家高新区湖塘总部经济园食堂及桂林市政府机关食堂得到应用,还入选了中国电信集团第一批重点扶持推广的小微成果B级名单。

2023年,阳涛带领团队研发的发电机组智能监控系统实现了发电油耗的自动统计与监管。此前,油费管理完全依赖人工操作,缺乏有效的监管手段和精准数据,常常导致过度发电、燃油浪费等问题。该系统的应用填补了通信行业在发电机组油耗统计监管领域的空白,有效避免了过度发电现象,显著节约了燃油消耗,降低了碳排放。凭借这些优势,该系统为公司节约成本超百万元,成为广西在油机发电管理领域的创新应用标杆,并有力推动了企业的绿色低碳运营。

在采访中,阳涛总是谦虚地将这些成就归功于团队的努力和公司的支持。他说:“创新并不是一个人在战斗,而是团队协作的结果。我们每个人都在为同一个目标努力,这种凝聚力是我们成功的关键。”

而在同事们的眼中,阳涛不仅是一位出色的技术创新领路人,也是一位优秀的团队领导者。在阳涛的带领下,所在技术研发团队勇攀高峰,承担了24项企业重点科技攻关与管理创新项目,收获了集团、区、市等各级创新奖项10多项,同时发表了多篇专业论文,获得了专利及软件著作权累计10项。他所负责的创新工作室,更是在广西通信行业树立了“劳模和工匠人才创新工作室”的标杆。阳涛本人也荣获了包括中国电信集团科技创新先进个人、青年岗位能手,中国电信广西公司优秀共产党员、先进工作者在内的多项荣誉。

长期以来,阳涛的创新脚步从未停歇。当被问及创新的动力时,阳涛眼中闪烁着坚定的光芒:“我始终相信,技术的力量可以改变生活。每一次创新,都是为了更好地服务基层,解决实际问题。看到我们的成果能够帮助同事们提高工作效率,让客户享受到更好的服务,这就是我最大的动力。”阳涛表示,未来将和同事们一起,继续在这条创新之路上砥砺前行,为通信行业的发展贡献更多的智慧和力量。