张栻:我的前半生

桂林日报

2024年09月14日

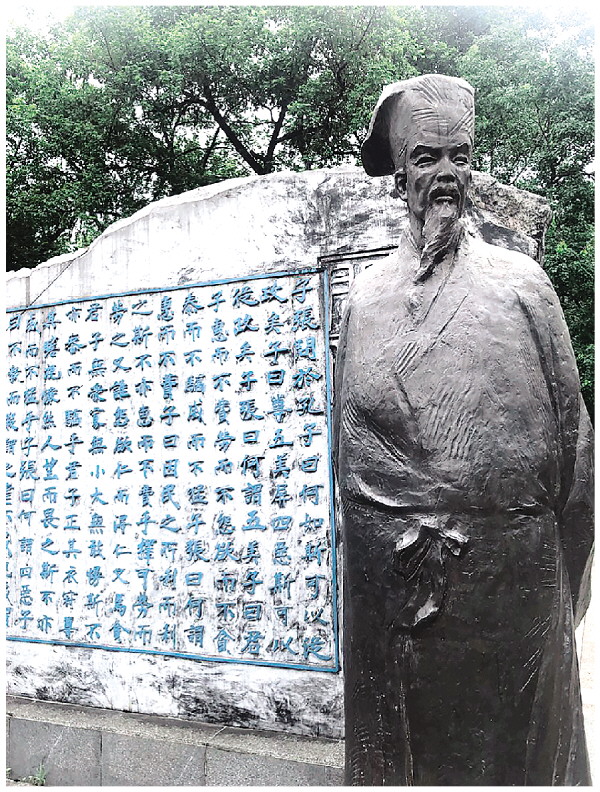

滨北路上的张拭塑像。

□本报记者杨湘沙 文/摄

张栻的老爹张浚,一生致力于南宋的抵抗和反攻事业,两次为相,两次被罢,最后病死异乡,颇有些壮志未酬身先死的悲情色彩。尤其是第二次上任组织反攻的时候,再次出现手下将官胆怯脱离战场而导致宋军崩盘的局面,这里面的是是非非还真不是一下子能说得清楚的。只是不知心灰意冷的张浚临死前,想到这似曾相识的一幕,有没有怀念岳飞和韩世忠?有没有怀念岳飞的战力?

这个时候,距离岳飞横死已经过去了二十多年。

张浚与岳飞有过口头上的争执,但大家的目的其实一致,都是为了收拾旧河山,不过所处位置不同,因而在指导思想和策略上有较大分歧而已。

这种分歧,应该不至于影响两家的关系,所以,才会有后来张栻担任广西经略使的时候,专门写了篇《钦州书院记》的文章,给时任钦州知州的岳霖站台,大赞岳飞三儿子兴办教育的举措功在当代利在千秋。

岳飞是隆兴元年(1163年)由宋孝宗主持平反的,这一年也是张浚打人生最后一次败仗的年头。这一年,岳家开始触底反弹,张家眼看着却走在了日渐衰落的路上。沧海桑田,人生起伏,总叫人唏嘘不已。

这一年,岳霖三十三岁,张栻三十岁。十余年后,比岳霖小三岁的张栻已经名满天下,还在桂林做了岳霖的上官。

你说这个世界是不是很小?张栻在桂林也就两年多时间,偏偏岳霖就在这段时间担任了钦州的主官,直接归张栻领导。

范成大写给周去非的诗歌中说:“……知心海内向来少……一笑不须论聚散……”,而张栻和岳霖后来的交情如何?有没有论过聚散?两人有没有引为知心?我们不得而知,此后两人在仕途上似乎也未再有过交集,但岳霖在钦州任上大兴教育的举动,应该是很合张栻意的,毕竟,作为一代大家,张栻一直最在意的事情就是教育问题,这也是张栻在桂林任上堪称最浓墨重彩的一笔。

生来流浪的命

南宋绍兴三年(1133年),张栻降生于四川阆中,所以,你说他是四川人,没问题,你说他是湖南的,也八九不离十,毕竟他一辈子在湖南待的时间最长。如果你硬要说他是桂林人,记者也不反对,但多少有些勉强,张栻在桂林总共就待了两年多时间。当然,你若是把他当成桂林人的骄傲之一,那倒也说得过去。

我们看看别人帮张栻投出来的这份简历,大概可以知道他走的路和沈晦、张孝祥、范成大他们有很大的不同,前面几个人走的都是科举的老路,但张栻好像从未参加过类似的考试,然后也施施然地入了仕途。

这里面有两个原因:一是张栻老爹张浚是对朝廷有贡献的人,当过宰相。张栻的祖父、曾祖父也是官身,都获得过太师赠号,凭这一点,张栻就可以借祖荫大摇大摆地进入官场,这也是古时候,有家世的读书人寻求上升空间的方便之门。第二个原因,张栻一直跟在张浚的身边,东游西荡,到处流浪,转学转了好多次,这种情况,用今天的观点来解释,就是学籍问题不好处理,在哪里参加考试都不合适,就错过了拿准考证的机会。然后,最牛的事情是,当学籍问题可以解决的时候,周边的人突然发现张栻早就成了学术带头人,门下弟子一大堆,你还让他怎么去参加科举考试?当然,被贬官员子女是不是不能参加高考可能也是关键原因,关于这点,还需要专业人士来解释。

这件事情,要怪就要怪在张浚的头上,1137年,因为淮西兵变张浚引咎辞职时,张栻才四岁,按虚岁算,也就五岁的年纪,可能刚告别开裆裤。没办法,跟着老爹就来到了永州居住。来永州,这是皇帝的要求,大概就是监视居住的意思。

绍兴十六年(1146年),张栻十四岁,张浚又被发到了广东连州,张栻没办法,也跟着老爹过来了。绍兴二十年(1150年)至绍兴三十年(1160年),张栻十八至二十八岁,皇帝一声令下,张浚又回到了永州居住,没办法,张栻也只好跟着老爹走。对于素有忠孝家教的张栻来说,这也是再正常不过的事情,老爹毕竟年纪也大了,作为长子,张栻肯定是要尽点责任和义务的。

张栻第一次进入仕途,是在南宋孝宗隆兴元年(1163年),张栻三十一岁,以荫补官,不用考试。也就是这一年,孝宗新即位,张浚被任为枢密使,开府治戎,率师北伐,重新回到了权力的中枢。你要说这两件事一点关联都没有,看上去也不太像。跟在自己身边二十多年快三十年,从一个穿开裆裤的懵懂幼童长成了三十多岁的昂藏大汉,张浚当然是要为儿子张栻的前途考虑一下了,所以,张浚直接把张栻安排在了自己的幕府当中干活,结果风评还不错。

由是我们就知道了,张栻和沈晦、张孝祥、范成大等人的人生道路会走得有多大的区别了。沈晦是北宋最后一个状元,张孝祥是南宋高宗年代的状元,范成大登进士第的时候二十九岁,看上去都比张栻走得快嘛。就连张浚自己,中进士的时候也才二十二岁,领先儿子张栻好多个身位。你这让张栻能没有想法?这会不会就是张栻后来对科举考试不太感冒的原因之一呢?

长期的流浪,却衣食无忧;老爹虽然被贬二十年,但人脉依旧在;满腹经纶,却前途未卜……这各种各样的因素,让张栻的治学路走出了和别人不一样的精彩,也让张栻的性格里充满了谦虚和沉稳。

张栻的治学脉络

沈晦、张孝祥、范成大等都善诗词,各有金句名言留史,但我们就很少看到张栻的诗词,杂文、随笔、学术交流信件倒是很多,这里面会不会又和张栻的经历有关呢?科举考试少不了诗词歌赋,但张栻对于司空见惯的程文也就是范文却表现出了明显的反感,这是当时很多人都感觉不可思议的事情。这又会不会是张栻骨子里对传统科举考试的反叛呢?

但也没见大家有啥非议,也不曾见有人拿张栻没参加高考、没有“出身”来说事,这又说明了什么呢?唯一的解释是:张栻没有文凭,但不等于他没文化。跟在老爹张浚身边快三十年,不停地换学校、换老师、换同学,但张栻同学自己的学习,可是一直都没落下。

二十二岁中进士的张浚,本身学富五车,对于儒家的忠孝仁义理论,早就烂熟于心,有这样的一个启蒙老师在旁边盯着,张栻的基本功、对忠孝仁义的理解能差到哪去?

跟着张浚住连州的那段时间,在如饥似渴从老爹那学习《周易》的同时,张栻又从王大宝游学。王大宝也不是一般人,这个潮州海阳(今广东潮安)人曾知连州,后召为礼部尚书,妥妥的正部级领导,胸中自有丘壑无垠。有张浚这个前宰相的面子在,加上张栻的资质,王大宝能不上心?这就是人脉的力量。而我们前面聊过的那个写《岭外代答》的周去非显然没有这种平台。

张栻十八至二十八岁这段时间,又随父回到永州居住。读书,学习,思考,这是张栻的常态。这期间,张栻主要是从父学习儒家仁义之道,并受到二程理学思想的熏陶。绍兴二十六年(1156年),张栻祖母逝世,张栻随张浚护丧归葬于四川绵竹故里,后再返永州。这样的经历,就连张栻自己都感到无奈,在答友人陈平甫的信中张栻说:“我从小跟着父亲来南方,辗转三十多年,因此虽然是蜀人但没有与蜀地的人相处过”。不是湖南就是广东,不知他会说几地语言?

绍兴二十九年(1159年),张栻二十七岁了,听说五峰先生胡宏在衡山传程颢、程颐之学,曾写信去请教,打下了两年后拜师胡宏的伏笔。胡宏(1105年—1161年)也不是一般人,他是南宋著名理学家,曾师事二程门人杨时及侯仲良,是二程的再传弟子。以父(胡安国)荫补右承务郎。力主抗金,不与秦桧交往,隐居湖南衡山二十余年。是宋代理学中“开湖湘之学统”的人物。其哲学以性、道为最高范畴。著作有《知言》《五峰集》等。

大咖啊!看看张栻的这些个老师,哪个不是能开宗立派的大师?

绍兴三十一年(1161年),胡宏收张栻为学生的当年就去世了。受教时间虽然短,但胡宏对张栻理学思想的形成起了重要作用。同样是这一年,张浚奉旨自便,于是到潭州(今湖南长沙),以观文殿大学士判潭州。虽然还在体制内,但离巅峰时期差距甚远。有啥办法?那就继续走呗,于是张栻跟着老爹又去了潭州。这次迁徙和之前所不同的是,此时的张栻学术已自成体系,够资格教学生了。张栻当时跟老爹居住在潭州城南的妙高峰,老爹筹钱,张栻出面,建了个著名的城南书院。你说都这个样子了,你还让他去参加科举考试?开玩笑吧?

潭州嘉会数英雄

如前所述,1163年,张浚重回权力中心,主持北伐。这一年是张栻从政的开始,也是张栻与朱熹的首次相见。

史料记载:隆兴二年(1164年),张栻三十二岁,张浚因北伐失利被免职,行至江西余干县去世。朝廷内主和派又占上风。张浚上疏反对罢兵言和,主张专务自强,虽折不挠,坚持抗战,恢复中原。结果上疏没有承到皇帝面前,不报。张浚逝世后,张栻护丧归于潭州,乘舟行至豫章郡(今江西南昌),朱熹登舟哭丧,从豫章上船,送至丰城下船,朱熹与张栻作三日谈。这是两位理学家的第二次会面。

朱熹后来回忆说:九月二十日到豫章,等到张魏公(张浚)的船来而上船吊唁,从豫章送到丰城,船上与张栻聊了三天,他天资很聪颖,对学问的认识很正确……两人的第二次握手,张栻给朱熹留下了深刻的印象。以后两人不断书信往来,交流学术,相互之间的书信,收入两人文集的,就达一百数十件之多。

按照遗言,张浚就埋在了衡山脚下,没回四川。这样,张栻居父丧也不用回四川,一直就在湖南,所以,其间张栻还帮了刘珙一个大忙。南宋孝宗乾道元年(1165年),这年湖南郴州爆发了李金领导的农民起义。起义军连破郴州、桂阳两城,南宋朝廷为之惊慌,立即从前线调兵,并派湖南安抚使知潭州刘珙前往清剿。刘珙向张栻问破起义军之策,张栻为之出谋,辅佐刘珙镇压了这次农民起义。

作为督军,当年张浚和岳飞一起镇压过杨幺的农民起义,三十年过去,弹指一挥间,张栻又帮刘珙出谋划策,镇压了李金的起义,历史似乎在重演。不过,刘珙不是岳飞,刘珙的父亲刘子羽曾是张浚手下的大将,张栻和刘珙,算是兄弟辈,虽然刘珙大八岁,但还肯屈节向张栻问计,说明两人的关系处理得还是挺顺当的。

这也说明,张栻并非一个纯粹的书生,也不仅仅是一个高高在上、专事哲学的人生导师,行军打仗,在张浚那里耳濡目染这许多年,也还是学了很多东西的。这可能也是张栻的理学理念里,注重实践占了相当重要份额的主要原因吧?以至于张栻后来的很多弟子,不管是理论还是实操,在经济上都成了一把好手。

关于张栻的理学思想,记者力有不逮,无法细细阐述,但他将湖湘学派的思想理论体系带上了一个前所未有的高度,却是学界普遍都认可的。

此后,张栻在学术上的追求一直没有停顿。

乾道三年(1167年),张栻三十五岁,主讲岳麓、城南两书院。朱熹听说张栻得拜衡山胡宏为师得其真传,并在长沙讲学授徒,这心里面就痒了,在弟子范念德、林用中的陪同下,从福建崇安启程来到长沙,与张栻“会友讲学”,并展开学术辩论。这是两人的第三次会面。

朋友来了有好酒,虽然两人在学术观点上有分歧,争到情浓处时恨不得拔刀子,说话也总是夹枪带棒的,但这不妨碍朱熹抵达长沙时,照样受到张栻的热情款待。有吃有喝还能斗嘴并且来场头脑风暴、思想升级,朱熹乐不思蜀,这一待就是两个月,几乎要忘了自己在福建还有一摊子事。这就是史上著名的“潭州嘉会”。两人相与讲学于岳麓、城南书院,附近的学者闻风而至,听者甚众,一时盛况空前,成为岳麓书院史上的大事。

三十七岁时,刘珙举荐张栻当抚州知州,未去成,改严州(今浙江建德)了。严州又有谁呢?南宋另一著名理学家、“东南三贤”之一的吕祖谦(1137年—1181年)啊。吕祖谦当时在严州当教授,两人同一年上任,又都是学术达人,自然要深入交流一番的了,应该说,各有收获。

乾道八年(1172年),张栻四十岁。这年刘珙复知潭州,再次整修了岳麓书院。张栻如当年一样,反复往来于长沙岳麓、城南两书院主持教事,教授学者。这件事说明了一个问题,打虎还得亲兄弟。张浚伯伯不在了,慌什么慌,这不还有刘珙哥哥在吗?

乾道九年(1173年),张栻四十一岁,仍主持岳麓书院,教授后学。抄有《南轩书说》。同年先后改定了自己的代表著作《南轩论语解》和《南轩孟子说》。这两部书的写作延续多年,它们的完成标志着张栻理学思想的最后确立和趋于成熟。

南宋孝宗淳熙元年(1174年),张栻四十二岁,这时张栻在刘珙的关照下已退居长沙三年。张栻本来以为教教书、了此残生也是乐事,然后戏肉来了:“上复念公”,乃诏除旧职,知静江府经略安抚广南西路。

俗话说:最是无情帝王家。张浚都死十年了,终于想起照顾一下他儿子了?

有一种可能性是这样的:

宋孝宗心说,这是人臣说的话吗?寡人就这么小心眼?岳飞都平反了,岳飞的三儿子岳霖寡人也安排他去钦州工作了……张栻你有才,我爹都说你和张孝祥一样的才学。张孝祥去过桂林了,你也去那看看吧,顺便替寡人看着点岳霖那小子。

于是,张栻到桂林来了。