加沙地带人道主义状况进一步恶化

“整改”效果未“达标”

美国却称以色列“有进步”

桂林晚报

2024年11月15日

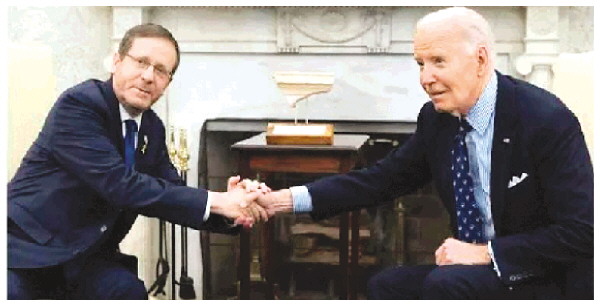

12日,美国总统拜登在白宫会见来访的以色列总统赫尔佐格。

(央视新闻截图)

乐施会、救助儿童会等8家国际援助组织近日联合发表报告称,以色列在巴勒斯坦加沙地带的行为令当地人道主义状况显著恶化,以色列基本上没有遵守美国的“整改”要求。而美国政府却表示,以色列在允许人道主义物资运入加沙地带方面“有进步”,因而不会如先前威胁的那样限制对以色列运输武器。

“整改”期限已到

以色列仍远未“达标”

美国国务卿安东尼·布林肯、国防部长劳埃德·奥斯汀曾于10月13日致信以色列方面,要求以方在30天内采取措施应对加沙地带严峻的人道主义危机,称如果以方不能作出美方要求的改善,可能违反美国相关法律,进而导致美方依法限制对以方的军事援助。

尽管有美国的“最后通牒”,且以色列方面在加沙地带开放了一个新口岸,同时有限扩大了其认可的加沙“人道主义区”,但即便是以色列官方统计也显示,目前运抵加沙的人道主义援助物资数量已经降至去年12月以来的最低水平。

根据以色列国防部下设机构“政府领土活动协调处”发布的数据,在刚过去的10月,加沙只收到25155吨粮食援助,低于去年12月以来的任何一个月;平均每天只有57辆卡车获准进入加沙,远远少于美国要求的每天350辆以及国际援助机构认为必需的每天至少600辆。而截至本月11日,一共只有624辆卡车进入加沙。

除了以色列的军事行动本身导致援助物资难以进入加沙之外,援助机构还面临司机、通信设备、防护装备等严重短缺的问题。

8家国际援助组织日前在一份报告中说,对于美国提出的19项改善措施,以色列没能实现任何一条,仅部分遵守了4条内容。报告说,加沙地带、特别是其北部地区,人道主义状况显著恶化,情况比一个月前还要糟糕。

用一位联合国官员的话说,“(在加沙)一公斤西红柿的价格已接近20美元,但就算你有钱也买不到什么”,“几乎什么都运不进来”,“每个人都要挨饿”。

13日,联合国人道主义事务协调办公室在其社交媒体发文表示,11日和12日,以色列当局拒绝了6次为加沙地带北部被困民众运送人道主义援助物资的请求。该机构称,联合国机构在本月提出的针对加沙北部的物资运输申请,全部被以色列驳回或延迟。

美国称以色列“有进步”

然而,面对加沙日益加剧的人道灾难和国际社会频频发出的警告,早就习惯为以色列“护短”的美国又一次打了自己的脸。

11月12日是美国给出的“整改期限”最后一天。美国国务院发言人韦丹特·帕特尔当天表示,以方取得了进步,美国“目前不认为以方违反美国法律”。

帕特尔说,这不意味美国“给以色列发了一张通行卡”,以方所作改善没能带来巨大变化,美方希望加沙地带人道主义状况得到“全局性改善”。

联合国安全理事会12日就加沙地带北部地区面临的情况举行磋商。一个国际专家组提交的报告说,加沙地带北部一些地区即将发生饥荒的可能性非常大。

安理会目前正讨论一项决议草案,要求加沙地带各方立即、无条件和永久停火,同时要求为人道主义援助全面、迅速、安全和不受阻碍地大规模进入加沙地带提供便利,并向所有需要援助的巴勒斯坦平民提供援助。

美国总统约瑟夫·拜登近日在白宫会见以色列总统伊萨克·赫尔佐格,双方就结束在加沙地带与黎巴嫩的冲突、以色列与伊朗的紧张局势以及改善加沙地带人道主义状况等议题展开讨论。

美国媒体称,拜登在会见时表示,自己“对以色列的承诺坚定不移”,强调美国和以色列“有深厚的友谊”。赫尔佐格称这次会晤“非常富有成效”,并表示拜登政府致力于在2025年1月20日拜登总统任期结束之前尽一切努力为以色列的安全提供帮助。

据美联社报道,联合国方面称以色列军队的限制和干扰是食物无法运入的主要原因。在加沙地带南部,数百辆装载物资的卡车滞留在边境口岸加沙地带一侧。联合国方面说,受到当地混乱局面、偷盗现象、以军限制等诸多因素影响,他们无法取得并分配这些物资。

土耳其已断绝与以色列的关系

随着加沙悲剧的延续,要求对以色列实施武器禁运的国际呼声日益高涨。近日,由土耳其牵头,全球52个国家以及阿拉伯国家联盟和伊斯兰合作组织共同致信联合国,呼吁所有联合国会员国停止向以色列运送武器。

土耳其总统埃尔多安13日宣布,土耳其已断绝与以色列的关系,未来不会采取任何措施继续或发展双边关系。

据土耳其阿纳多卢通讯社当天报道,埃尔多安在从阿塞拜疆飞返土耳其的航班上回应关于土以贸易仍在继续的问题时强调,自己领导的土耳其政府决意切断与以色列的关系,“目前,我们与以色列没有任何关系,也未采取任何行动来改善这种关系”。

与此同时,西方国家内部的分歧也在加深。

西班牙政府近日就拒绝两艘为以色列运送武器的美国货船在该国港口停靠。就连美国最亲密的盟友英国,此前也在巨大的内外压力下暂停了向以色列发放30项武器的出口许可证。

在很多批评人士看来,美国政府向以色列发出的所谓“最后通牒”不仅力度太小、为时太晚,而且摆明了是一种“见利忘义”的政治策略。

综合央视新闻、新华社、参考消息