小青山屯:

一座青山古寨中,一寨清风诉忠心

桂林日报

2025年05月28日

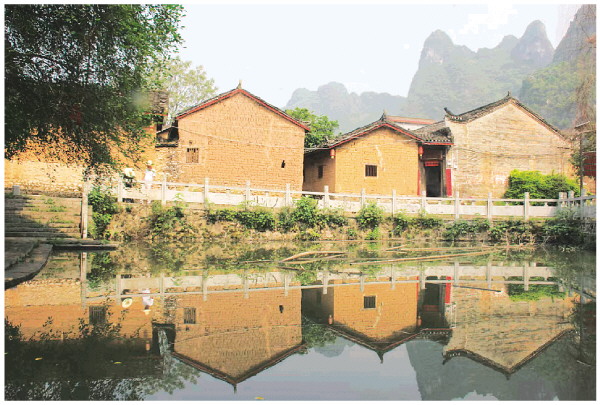

图①:古树、古宅见证古寨的变迁。

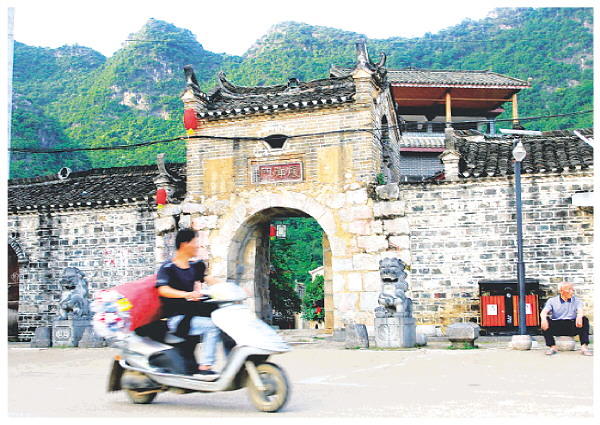

图②:小青山屯总门履祥门。

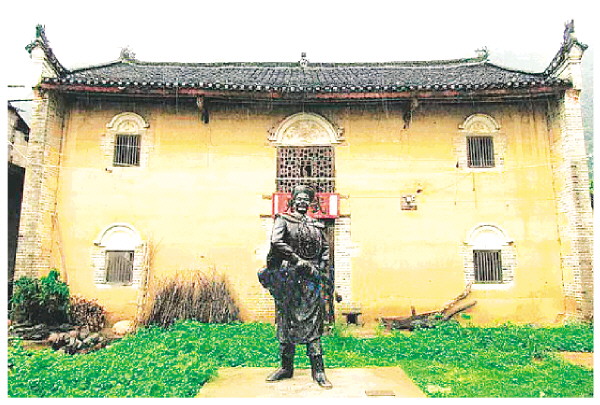

图③:村内的陈嘉塑像。

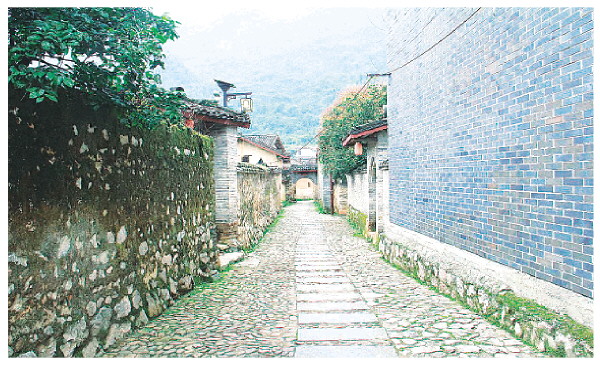

图④:巷道深深春花开。

□本报记者胡晓诗 通讯员周俊远 文/摄

如果来银子岩景区游玩,你可以到附近的古村落小青山屯走一走,这座藏匿在山水间的古村,从来不缺故事。九百多年前,一群将士南下,带着一身尘埃来到荔浦马岭镇的这片土地。数百年后,一位出身平凡的少年又从隐秘的山村走出,成为镇南关大捷的功臣,英姿伟绩,至今传颂。

路书

地图软件搜索“小青山屯”。村子与银子岩景区停车场的距离仅1.1公里,游玩过银子岩后,可步行前往,也可将车开到村子里,有广场可以停车。 (记者胡晓诗 整理)

小青山下,军屯风貌尽显

小青山屯依山傍水,四周群山连绵,如置身在一个巨大的天然盆景中。村中唯见一座独立的小青山,村名就因它而来。山脚有水池一二,一栋栋灰瓦青砖的民居绕池而建,掩映于沧桑古树中,错落有致,古韵悠悠。早在宋末,就有人择此地安居乐业。

宋皇祐年间(1049—1054年),狄青率部南下平定叛乱,其先锋杨家将之后杨文广屯兵镆鎁关,小青山周边为营盘,民国三年的《荔浦县志》记载:“镆鎁山,四十里,在马岭街尾。险峻如刃,昔人置关其上……镆鎁山西高千寻,顶有坪。”现在各营盘名址尚存。相传杨文广曾铸百余将军铁帽于附近的铁帽岭,以震慑“南蛮”。战事平息之后,部下将士依小青山建宅休养生息,这便是古村的来历。

由于小青山独特的山势及隐秘的山洞,耸立于镆鎁关前,傲视关前平川,背托群山之险,有暗河瀑布流于寨中,加上关隘牢固,为周边历代村寨防御之冠。即便村寨失守,可退至山洞内据守古寨。如今洞内仍有寨门石门槛遗迹,半山腰围墙、炮台、洞楼等依然还在,整个古村尽显军屯风貌。

抗战时期,小青山屯村民凭借寨门、寨墙天险屏障,让前来进犯的日寇无可奈何。正由于小青山复杂又独立的构造,第二次国内革命战争时,韦拔群委派八步县委书记何仕育到小青山以打工为名发展龙朝章、龙朝佐等八位村民为地下党员,并以小青山为发展基地建立武工队,为新中国的建立作出了贡献。

十二巷道,道道闸门严

小青山屯又称银龙古寨,何以称“银龙”?据介绍,因为村中居民多姓龙,其先人为明朝万历年间进士,时任平乐知府,又因紧邻著名的银子岩景区,因此取“银”“龙”二字,故称“银龙古寨”。

欲进小青山屯,需穿过一座青石垒成的石拱门,两旁墙壁由厚砖所砌,这是村的总门,名曰“履祥”,取其安内而御外之意,寄予了村民对祥和盛世的向往。

越往里走,越能感受到小青山屯如迷宫般的巧妙设计,村中12条巷道错综排列,均设闸门,各闸门亦有不同内涵,如“仁慈”“德心”“思文”“劳心”“安定”“崇武”“怡情”“中兴”等,尽诉小青山屯村民重文尚武、厚德育人、保国卫家的精神追求。

现今劳心门门额仍悬挂同治年间“大年永享”大匾,为当时钦命翰林院编修提督广西学院郭为贶赠该村乡耆龙廷玉老登仕郎八旬荣寿之庆,人们称其“劳心伯”,寨内外,事无大小,老人素以“多事为荣,解囊相助为乐”;关隘门则为前辈村民唯恐贼匪敌人破总门履祥门长驱而入,遭殃惨重,暂可转危为安而建;安定门则是在当时动乱环境中,众议村规民约,垒石砌墙,建墙立门,按自卫防御需要,合理布局设置枪眼炮孔,唤起寨民同心同德,得以安定,故曰安定门……

小青山屯的民居建筑群是明朝中后期所遗,现存建筑占地约4000平方米,均为传统经典四合院,房屋翘檐斗拱青砖木结构,内部为三开间,窗棂雕花,天井为青石板镶嵌,光滑整洁,古朴典雅。村内不时可见“文魁”“举人”“武魁”等牌匾,历代记事碑刻原貌原地所存依在,如安定门口立于清嘉庆十五年(1810年)的村规民约石碑,传承着数百年来的乡风文明。

抗法功臣,勇烈归故里

在靠近路边的一座老屋前,立有一位镇南关大捷功臣的雕像。“一战功成寒寇胆,九天谥予悯臣忠”是对他的高度赞誉。在中法战争中,他为保卫祖国边疆,奋勇杀敌,在战斗中数次负伤,不下火线,仍指挥将士奋勇杀敌,使战局转败为胜。他就是晚清抗法将领陈嘉。

陈嘉(1839年~1885年),字庆余,原籍福建,6岁时随父母迁广西,落籍于马岭镇。他自幼性淳笃好武功,身材高大,膂力过人,17岁时离开家乡投身清军,任“楚勇百夫长”,是广西提督苏元春麾下的一员勇将。因作战英勇,擢千总,升副将,1871年功至总兵用加提督衔,给“讷恩登额巴图鲁”名号。在贵州施碉口之役中,陈嘉右眼中弹而盲,军中称其“陈单眼”。

十九世纪六十年代,法国占领了越南南部和柬埔寨,接着进犯越南北方,战火逼近我国南疆。1883年12月,中法战争正式爆发。

中法战争爆发后,大致经历了两个阶段:第一阶段为陆上战争,从1883年12月到1884年4月,战争仅限于越南北部红河三角洲;第二阶段分海、陆两个战场,从1884年7月到1885年3月,在中国和越南境内进行。第一阶段的陆上战争,由于投降主义路线作祟,西线失守,东线清军指挥混乱,士气低落。广西提督黄桂兰身为前线主将未战先逃,数万清军溃败北遁。法军完全占领了红河三角洲。1884年5月,清政府派李鸿章签订了出卖主权的《中法会议简明条约》,法方又于6月制造观音桥事件,派海军窜扰我东南沿海,偷袭马江,摧毁福建海军,封锁台湾等地。这激起全国人民的强烈愤慨,抗法声浪席卷中华。清政府被迫对法宣战,李鸿章调其亲信湖南巡抚潘鼎新负责广西军务。

陈嘉就是在这样的历史背景下,参加了中法第二阶段陆上东线战争。他于光绪十年(1884年)三月与苏元春一同随潘鼎新奉调往广西边防,统领镇南军10个营,为东线桂军主力之一。

同年八月,法军偷袭马尾港,清政府诏令出关抗敌,陈嘉率领镇南军,与法军在船头沿河一带激战四天,他奋勇争先,裹创力战,击溃法军。十月,克陆岸县城,清廷赏穿黄马褂,以提督交军机处记名。十二月,陈嘉督军进击,在纸作社取得大捷,毙法军官4人,士兵280余名,清廷以其功,简放贵州安义镇总兵,再次赏穿黄马褂。

光绪十一年(1885年)三月,法军入侵我国境内,大举进攻镇南关,关前隘阵地东岭五堡被法军占领了三个。在这危急关头,前线总指挥冯子材把支援东岭、收复炮台以保卫关前隘的重任交给陈嘉。他奉命进援东岭,抢入四、五号堡垒,接着再猛攻东岭,反复争夺,七上七下,身负重伤才把东岭三堡攻下。由此,我方控制了关前隘阵地的制高点,从根本上扭转了战局,为夺取震惊中外的镇南关大捷奠定了基础。

镇南关大捷后,清军乘胜追击法军。陈嘉不顾身体多处受伤,继续率领将士参加强攻驱驴、克复谅山的战斗,法军全线溃退,清军分路穷追不舍。陈嘉率领的军队作为东路军前锋,连下坚老、威坡、山寨、谷松等地,此时,陈嘉伤痛日益加重,苏元春强迫他回谅山治伤,可一旦有敌情,他仍要士兵用竹轿抬到前线指挥,直到大获全胜。清政府以功赏陈嘉头品顶戴,云骑尉世职。

四月,越南战场停火,清军奉命撤退,陈嘉带伤回国,受命驻镇南关,设营务处于关前隘。其时,上级要陈嘉回龙州医治,他以防务为事由不肯离营就医。后经苏元春不断发函催促,才回龙州治疗。当时陈嘉伤痕累累,从各处伤口取出的碎骨有一碗多,没有拔出的铅弹还有十多颗,加上在历次战斗中流血过多,已伤重难治。尽管如此,部下将士来探视,陈嘉仍念念不忘营中事务;苏元春与广西巡抚李秉衡前来看望慰问时,他仍向二人谈论军事设想,却对自己的身体和战功只字不提。

光绪十一年七月初四(1885年8月13日),这位年仅46岁的抗法名将因伤势恶化,在龙州军营中逝世,遗孤陈翰书扶柩归里,葬于马岭镇五凤岭,后改葬飞凤岭。按其功绩,清廷予谥“勇烈”,加封光禄大夫,诰授建威将军,并将他的生平战绩付国史馆立传。

经李秉衡奏请,清政府批准在龙州建立专祠致祭。光绪十五年(1889年),苏元春奉旨择址并督工建陈勇烈祠。民国九年(1920年),两广巡阅使陆荣廷重修该祠。如今,祠堂完好保留在龙州县城南门街渡口,并已被列为自治区级文物保护单位。

环顾老屋,遥想陈嘉报国壮举,不由让人肃然起敬。其实在荔浦这片土地上,不乏像陈嘉这样的抗法英雄,如黄政德、何济生等,他们都在与法军的大战中负伤,终因伤重离世,分别诰授振威将军和武功将军。

斗转星移,在古寨先辈的耕耘下,如今的小青山屯村民修缮古寨,铺道路,搞旅游……游客品尝农家宴、芋头鸡,寻找银子岩的溶洞奇观,为古村带来了新的流量。