覆巢之下焉有完卵

桂林日报

2025年03月06日

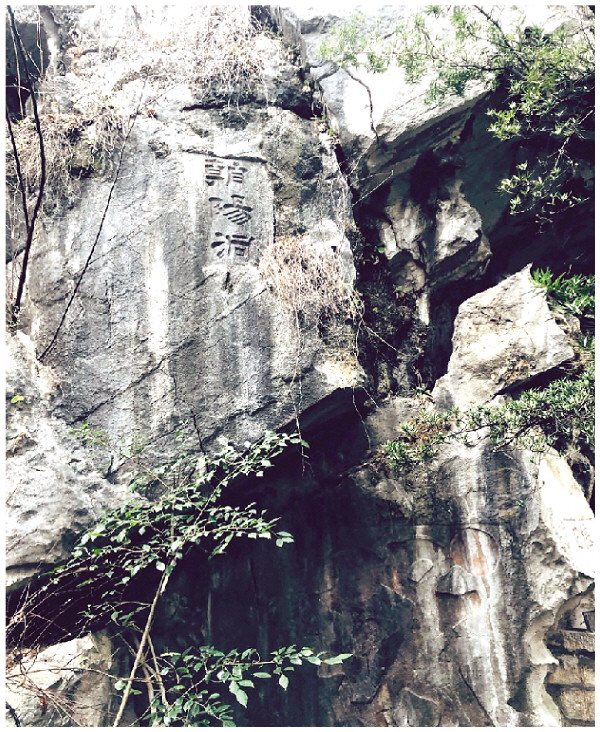

图①:隐山六洞之一的朝阳洞,因旭日东升时朝阳满洞金光灿灿而得名。

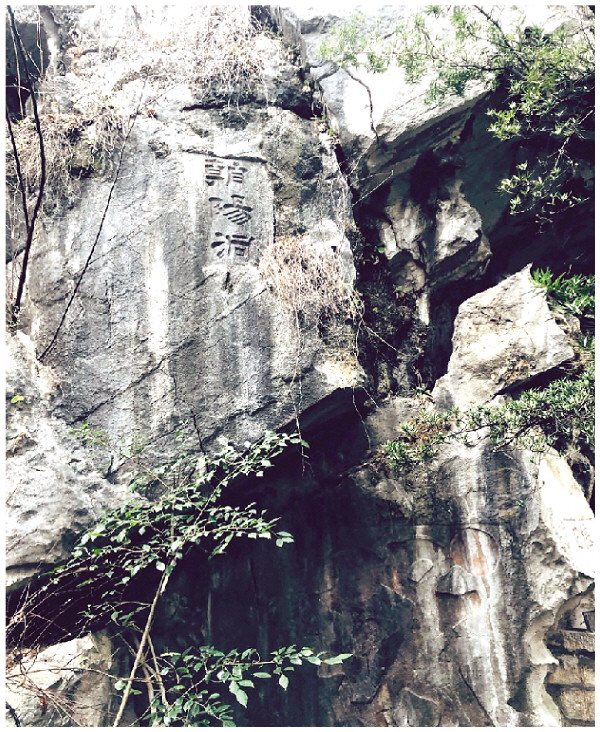

图②:今天的隐山依然美丽。当年腿脚不便的蔡戡也曾到此游览并留下石刻,但这处石刻记者遍寻不获,后咨询本地专家方知该石刻已毁,不免有些伤感。

□本报记者杨湘沙 文/摄

如前所述,李大异之后,张贵谟接了班。和李大异一样,在桂林的历史上,张贵谟名声也不怎么显赫,在位时间还要短,并且在任上还被放罢过一次,运气好才重新上台。说他运气好,是因为同时代的王正功放罢后,由于年龄关系,没了东山再起的机会,灰溜溜地去了武夷山养老,结局不免有些凄凉。然后,接张贵谟班的蔡戡来了。

蔡戡也是个奇人,在桂林的时间甚至比张贵谟还要短。张贵谟高低待了两年,还帮杨万里安排好了侄子,两人之间的书信来往,也在史上留下了一段佳话,而蔡戡仅待了一年,就撒手不干了:主动辞职。

蔡戡不当广西老大,有人说他是因为不满当权的宰相韩侂胄,也有人说他是自感年岁已大,身体欠安,对桂林气候又不适应,就回家养老去了。到底是什么原因?我们慢慢聊。不过蔡戡在桂林时间虽短,留下的名声却不差。那一年,恰逢整个广西闹饥荒,蔡戡果断下令开仓放粮,在一定程度上缓解了民困。

湿蒸热烁,雪虐风餐,在臣职分当然

俗话说,龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子打地洞。蔡戡这个蔡家,家底很是深厚,光说蔡襄这个名字,大家就应该知道宋朝时,姓蔡的不简单。如果不知道蔡襄,那么蔡京这个名字呢?不需多大学问,只要看过《水浒传》的人,大抵都知道蔡京的过往。蔡襄和蔡京,是堂兄弟关系,不过,大家共一个祖宗,但三观却差得很远,走的路、干的活,乃至最后盖棺时的定论,也有天渊之别。而蔡襄是蔡戡的四世祖,虽然蔡戡没有见过这位老祖宗,但你要说蔡戡没有受过蔡襄潜移默化的影响,谁信?说不定家里随便拿出的一本启蒙教材,都是蔡襄这位祖爷爷亲手写的呢。

蔡襄活跃的年代是在北宋,被称为北宋一代名臣,政治、文学、书法这些领域,无一不通,且为人正直,吏事精明,“谈笑剖决,破奸发隐,吏不能欺”,“于朋友尚信义,闻其丧,则不御酒肉,为位而哭”……

这绝对是个聪明又重感情的人,朋友不在了,酒都不喝了,肉也不吃了,以哭声寄托哀思。你看看,你看看,这里面是不是看到了蔡戡性格上的影子?“吏畏民怀”是史上对蔡戡的评价,把这句评价放在蔡襄身上,也是妥帖的,尽管蔡戡的成就和名声与祖爷爷相比差距还有点大。

蔡戡的祖父蔡伸,为官刚直不阿,虽然与秦桧同舍同举,算是师兄弟,但两人却因为追求不同,越走越远,为政为人,都有蔡襄的影子。蔡戡的父亲是蔡湍,官当得不大,但杨万里对他的评价不低,说他人品端正,天资聪颖,不为富贵名利所动,继承了蔡伸廉洁孤高的品质。这里面何尝没有蔡襄的影子?

出生在这样一个家庭,在古代那样一个普遍家教严厉的环境下,蔡戡想长歪都难。

绍兴十一年(1141)正月,金兀术率领金军攻陷寿春府(今安徽省寿春县),又渡淮南。韩世忠、张浚、岳飞各自统领数万将士,分驻淮东、淮西和京西地区,抗击南下金军。这一年,正是蔡戡的生年。绍兴十二年二月,宋金第二次议和,史称“绍兴和议”,对南宋来说,这是一个丧权辱国的协议。出生于这样的时代,可以说是蔡戡的不幸,但从另一个角度来说,这动荡的时代,未尝不是蔡戡展现人品、性格和能力的大舞台。

蔡戡“幼承门荫,继窃儒科”,受家学熏陶,从小就是个好学上进的好孩子,“某自弱冠宦游四方”,二十岁就开始外出游历了,这大概是1160年的事。这也正常,读万卷书不如行万里路,总待在家里坐井观天是不行的,得出去游历一番,体察一下民情,交几个朋友,拜几个老师,多跟圈内人交流交流,长点见识。这样的游历是有用的,这不,1166年,乾道二年,蔡戡考中了进士。这段时间,正是金朝南犯,南宋被迫应战的阶段,也是张栻(1175—1177年在桂林当老大)的爹张浚反攻金朝屡战屡败、屡败屡战的阶段,中间还签了个“隆兴和议”,送出去六个州,每年缴二十万两匹的银绢作为战争赔款。这些事情,在外游历的蔡戡应该是看在了眼里的,内心应该也是焦虑的,肯定做过一些思考。

蔡戡是乾道元年(1165)开始当官的,做了溧阳县的县尉,相当于武装部部长。乾道六年(1170)八月,蔡戡升了官,当上了一州(今江西一带)的观察推官,相当于巡视员,次年召回了试馆阁,这是个类似于在国家图书馆里主持某方面工作的职位,没点学术水平,完全无法胜任。干了一年,蔡戡又被外放到了地方,知江阴军(今江苏省江阴市),两年后知随州,在州一级的主官位置上开始崭露头角。但是如你所知,宋朝的时候,当官的就是一块砖,哪里需要,就往哪里搬,所以1175年,蔡戡又被派到了湖南,做道州的知州,不过,因为父亲去世,这次的新位置需要守孝的蔡戡没有去成。

守孝结束后,淳熙五年(1178),蔡戡去了广东,负责常平仓下的茶盐事务。他是八月份得到任命书的,中间花了四个月时间,十二月才正式上任。这也是古时的常态,你去外地当官,是不是得先把家里安顿一下?该卖的东西要卖,该请的酒要请,该吃的饭一顿也不能少,然后带上一大家子人,尤其是寡居的老母亲不能少,那一天走个三四十里路,也在意料之中。所以四个月都算快的了。南宋官场的效率大概也就是这个样子了。

淳熙七年(1180),蔡戡在广东换了下岗位,转为转运司判官,权力和责任更重了。不过,这个位置也就干了半年多时间,他三月份上任的转运司判官,十一月就提点湖南路刑狱去了。升了官,正式进入了省部级序列。

淳熙九年(1182),蔡戡又转任京西南路转运司判官。从提点刑狱到转运司下的判官,看似职级降了,实则权力更大,责任更重,因为京西南路的襄阳地理位置不一般呀,要直面战场的。这一次,蔡戡又没干多久,就在杨万里的举荐下被召回了朝廷,作为后备人才重点培养。

淳熙十年(1183)七月,蔡戡又领到了新任务:提举淮西总领。蔡戡是十一月到任的。你看看你看看,路上又花了四个月。可怜了他的老母亲,这一大把年纪了,还要跟着儿子走东走西,一点不得安生。这也不算什么,在淮西总领位置上待了两年后,淳熙十二年(1185),蔡戡又去湖北任湖广总领了。这一年,是蔡戡第一次提出要辞官还乡的,当时他四十四岁。历经了广东、湖南、京西、淮西等地的差遣后,现在又要换地方了。“湿蒸热烁,雪虐风餐,在臣职分当然”,我受得了,但老母亲不胜疲惫啊,哪有这样折腾人的?但是,上面不批。不批也就算了,1186年初,蔡戡又知温州去了。这不禁让人怀疑,是不是朝中有人故意这么干的?你看,1189年二月,蔡戡又被召回朝廷,担任尚书左司员外郎,后被削职,“奉祠还家”,更搞笑的是,“后九月又复职”,又回朝廷了。

如果不是把蔡戡的职场经历捋这么一捋,谁能知道,这些年来,光是花在路上的时间,就需要多少?好像宋朝的官员全是铁打的砖,去一个新地方,根本就不需要适应时间似的。但那个年代,又有几个官员能够幸免呢?你还以为是有高铁的年代?

事情还没完:1194年蔡戡知临安府,1195年蔡戡知隆兴府兼江南西路安抚使,1196年蔡戡请辞还乡获批,还没高兴几年,嘉泰三年(1203年),蔡戡又被拎了出来,这回总算是到了桂林。这个时候,尽管曾经跟随蔡戡一路奔波的老母亲去世已经十二年了,本已无后顾之忧,问题是,蔡戡自己的身体也不行了,毕竟他已经六十三岁。

谁补金瓯缺,空怀赤壁舟

蔡戡请辞的举动,在桂林不是第一次,多年的来回奔波,加上亲人陆续去世带来的心灵上的冲击,蔡戡的身体很早就出现了问题。如前所述,他的第一次请辞,是在淳熙十二年(1185),蔡戡接到任命书,去湖北任湖广总领。在蔡戡所著的《定斋集》里,四十四岁的他讲述了自己辞职的原因:

臣自戊戌之秋蒙恩临遣,首尾七年,六更使指,逾岭浮湘,涉湖溯汉,湿蒸热烁,雪虐风餐,在臣职分当然,惟是垂白之母不胜疲惫。去岁方幸东归,董饷淮西,去家稍便,未几遽有易地之命。臣亦不敢以亲为解,即日西上。到官两月,同产只有一弟,不意丧亡。臣母感触伤怀,痛悼无已,念归真切,日夕为言。兼臣母自经灾患,顿觉哀悴,起居饮食,未能如常。人子之心,不遑安处,迫不得已,敢以实情控告君父。如蒙睿慈,改畀祠禄,以便私养,臣母子俱受天地再生之赐。

这段话虽然也是古文,但比起杨万里写给张贵谟的信好懂很多,大意就是:自1178年到广东提举茶盐公事后,走过了包括广东、湖南、京西、淮西在内的很多地方,七年的流官生涯虽然辛苦,但那是分内之事。只不过老母亲的身体就有些扛不住了。弟弟允夫之死,让他悲痛万分,而对老太太的打击更大,身体每况愈下,所以想辞职回家照顾家里面。

从这段话里面,我们还能看出两个意思:一是,蔡戡也不是裸辞,他希望能享受祠禄——而后来的杨万里应该是裸辞不享受退休金的。按记者的估计,这大概就是上面给个提举某某宫祠的名称,还能继续拿点退休金的意思。这其实也是从另一个角度表明自己的清廉。上面当然没有批准。

蔡戡第二次提出辞职是在绍熙元年(1190),是光宗执政时期。此时的蔡戡年近五旬,职位名称是中书门下省检正诸房公事,又是个特别费脑筋的活。此时的蔡戡,在长年四处奔波任职的过程中身体已经饱受病痛折磨,衰态尽显,而八旬老母又无人侍奉,因此第二次提出了辞职:“去夏为寒湿所薄,右臂不仁,手指拘挛,执笔颤掉……”这已经是轻微中风的征兆,很危险的一件事情。怕上面不批准,蔡戡还在另一封请辞书中写道:“……老母年垂八十,稽之《礼经》,‘八十者一子不从政’……”试图从礼仪之道上再给上面施加一点压力,但不知什么原因,上面不但不同意,还改派他去明州主政,这真不知何处说理去。要不就是朝廷运转真离不开蔡戡——但地球离开谁不能转呢——要不就是蔡戡遭人嫉妒被下了黑手,你不是很能干吗?那你接着干呀,别这儿那儿地找借口了。从这两次辞职不成功来看,蔡戡在朝堂里面的接应力度应该是不够的,尽管有杨万里和周必大的青睐,但还是缺了点厚度。

1194年再任湖广总领的时候,五十有三的蔡戡不但右手不行,腿脚也不便,走路都一瘸一拐的了。于是再次请病假休养。一如既往,上面没当回事,还给他升了官,知隆兴府兼江南西路安抚使,让人有些哭笑不得。

1196年,庆元二年十月,蔡戡第四次请辞。这回不知什么原因,上面批了。会不会是因为韩侂胄已经在庆元党禁运动中取得了压倒性优势而对蔡戡放一马呢?毕竟蔡戡和入了“伪学逆党籍”名单的周必大、楼钥等人有交集,但其影响力又不至于列入“伪学逆党籍”,还是个病恹恹的身子,多次请辞,干脆就如他愿算了,只要不出头惹麻烦就行。

第五次请辞发生在嘉泰三年(1203)他在桂林的任上。这是件很奇怪的事情,不是已经回老家休养了吗,怎么又出来工作了?但他确实来了桂林,而且还在桂林的隐山留下了与诸公结伴游览的石刻:“经略安抚使莆阳蔡戡定夫、提点刑狱公事延平廖瑰季硕、转运判官长沙吴猎德夫,嘉泰三年重九日同游”。

这件事情可能说明了两个问题:一是经过六七年的休养,蔡戡的身体状况有所改善,不然怎么敢来号称蛮俗瘴疠之地的桂林,还能和友人游玩山水?二是,蔡戡和韩侂胄那个圈子的关系,不像周必大和那个圈子那样的水火不容,所以他才有可能被起复。

这么捋一下后,我们更愿意相信,蔡戡在桂林的这次辞职,更大的可能性还是他的身体问题。至于说他不满韩侂胄专权而辞职,反而就有点牵强了,更像是为了突出蔡戡不畏强权的高尚品质而有意这么描画的。

应该说,蔡戡是南宋官僚体系中兼具实干才能与文学素养的代表性人物,他既能在地方推行善政,又敢于在朝廷针砭时弊。他的生平,反映了南宋士大夫经世致用的理想和时代局限。尽管其在历史上的知名度不及岳飞、陆游等同时代人物,但通过其遗留下来的著作和诗文,仍可窥见南宋中期的政治风貌和士人精神。尤其是他的五次请辞,给我们留下了深刻印象,“逾岭浮湘,涉湖溯汉,湿蒸热烁,雪虐风餐”,干两三年就换地方,这一换,前前后后就要几个月,让我们不但知道了南宋政府的工作效率,还知道了一点:南宋的官,真的不好当。

如此,我们才能更加深刻地体会到第四次请辞成功后蔡戡的喜悦:“十月十六日发南昌,下半月过建康,便风顺流,日行二百里,舟人云未有如此速者。”

只是不知道,蔡戡第五次请辞离开桂林时,又是怎样的心情?他是开禧二年(1206)去世的,六十六岁,回老家后三年就殁,说明他的身体确实还是有问题的。长年的各地奔波,加上复杂诡异的政治环境,还有山河破碎的隐痛,都是摧毁他身体和精神不可或缺的因素,他离去时,想必这心里也是有些不甘的:

烽烟蔽江日,鼓角动边秋。

谁补金瓯缺,空怀赤壁舟。

(蔡戡,《登北固楼》,残句)

朱熹评价蔡戡时,说他“刚正有守,议论切直”,周必大则称蔡戡“临事果断,不畏强御”,果然是蔡家子弟的模样。