重温传奇越高山 喜见瑶乡谱新篇

——“纪念红军长征出发九十周年·重走长征路”兴安段第四日活动见闻

桂林日报

2024年11月16日

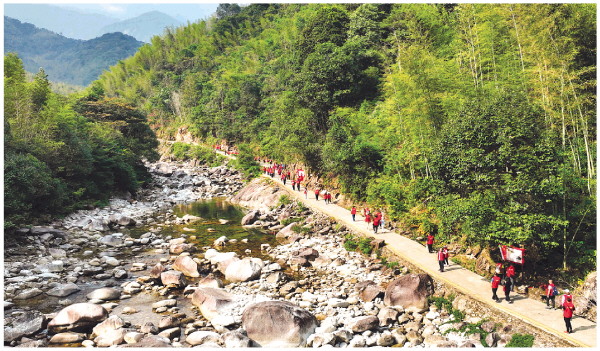

▲队伍向老山界龙潭江峡谷行进。

◤队伍在千家寺村聆听红军故事。

▲队员在选购乡村振兴农产品。

▲队伍穿越茂密的竹林。

□记者何月 黄敏 阳聃甫

11月15日上午10点半,由桂林市融媒体中心、桂林湘江战役文传中心主办的“纪念红军长征出发九十周年·重走长征路”兴安段第四日活动在兴安县华江瑶族乡民族文化广场正式开始。来自桂林嘉信国际集团有限公司、桂林市农业机械化服务中心、桂林建筑规划设计集团有限公司等单位的党员、入党积极分子等200余人,接过了“重走长征路”的红旗,踏上翻越老山界的征程。此段路线是兴安段长征路的最后一程,行进难度也是最高的。

红色基因代代传

重温传奇越高山

队伍首先抵达华江红军标语楼。据工作人员介绍,标语楼因其墙壁上保存有当年红军所书的“红军是工农自己的军队”“当红军有田分”等宣传标语而得名。2006年5月,标语楼被列为全国重点文物保护单位。

随后队伍前行了大约一公里,顺着石阶攀登到一个山坡顶上,一座刻有“红军长征烈士永垂不朽”几个大字的纪念碑映入眼帘。这是1991年清明时华江瑶族乡人民政府为纪念牺牲在华江境内的数百名红军烈士而修建的。队员们面向纪念碑庄严肃立,向红军烈士默哀鞠躬。

上午11时30分,队伍来到路线上的第一个补给点,简单吃了些食物补充能量后,继续前行。随着海拔的上升,道路两侧的植被逐渐变为茂密的竹林,道路越来越狭窄陡峭,队伍也变成长长一列。

“这才算真正进入老山界,踏上了‘长征路’。”工作人员说。

原本有说有笑的队员们逐渐变得安静,一步一步地专心征服脚下的道路。虽然大家都已经有些疲惫,但走在前面的队员还是贴心地将挡在路上的小灌木踩实,让后面的人能走得更轻松一些。

追寻先辈足迹 传承长征精神

“老山界是红军突破湘江后翻越的第一座高山。”当记者亲身走在巍峨的老山界山岭中,回忆老革命家、作家陆定一所写的纪实文学作品《老山界》,一股崇敬与缅怀之情油然而生。

“湘江战役之后,在寒冷冬季,红军能在短时间内翻越高峻的大山,靠的是坚强的意志和坚定的革命理想。”长征步道上,兴安县党史专家罗基富一边走一边为大家讲述曾经的故事。

红军成功翻越老山界具有重大意义,这不仅是中央红军实事求是、独立自主地制定党的路线、方针和政策的一个具体体现,还避免了红军与国民党军再次硬碰,保留了红军有生力量。此外,红军根据实际情况颁布和践行民族政策,为后世团结各族人民、共同繁荣发展留下了丰富且可贵的历史经验与精神遗产。

“每每阅读老山界相关作品,我都感慨,红军长征胜利乃至革命胜利是必然的。”罗基富说。就在湘江战役还在激烈进行时,红军总政治部就发布了长征期间最早的民族政策《关于瑶苗民族中工作的原则指示》,主张民族平等和民族团结,尊重少数民族的风俗习惯和宗教信仰,同时制定了《对苗瑶族民的口号》共13条。

“广西的苛捐杂税特别重,广西军阀特别欺辱老百姓。你们红军早些来就好了,我们就不会吃这样的苦了。”这是《老山界》中瑶族妇女对红军说的话。足以见得,红军的到来对于当地受压迫的少数民族群众来说,是希望和解放的象征。

在徒步过程中,队伍经过了同仁村小红军墓,墓碑前还放有各种各样的敬献物品。据介绍,这位红军烈士牺牲时还保持着站姿!当年,同仁村村民李明昇等群众冒着危险掩埋了他的遗体,后来又将墓迁到村中央地带。几十年来,村民们坚持修缮、祭扫,李明昇告诉后代:“要把红军墓当亲人的墓。”

红军墓静静躺在老山界的怀抱,而华江瑶族乡的儿女们正通过实际行动守护着那段血与火的记忆,守护着红军与少数民族群众之间深厚的情谊。

“看到红军纪律严明、态度和蔼,少数民族群众打消了顾虑,纷纷将粮食、菜干等拿出来送给红军。当红军离开时,他们依依不舍。还有一些少数民族青年在红军宣传的感召下,毅然参加了红军,壮大了革命队伍。”罗基富说。

红军过老山界留下的这份“一家亲”的情谊,如同老山界一样,历经风雨而愈发坚固,化为“中华民族共同体意识”的重要组成部分,成为各族儿女继续前行的强大动力。

“三色文化”融合发展

谱写魅力瑶乡新篇

队伍沿着先辈的足迹不断向前,逐渐深入到华江瑶族乡的竹林间,翠绿的竹子随风轻轻摇曳,发出沙沙的响声。道路虽艰辛,但竹林青青的景色令人心旷神怡。

“近年来,华江瑶族乡以‘红色老山界·魅力新瑶乡’党建品牌为引领,用好历史红色、生态绿色和瑶乡原色的‘三色文化’,不断深化文旅融合,红色旅游和休闲康养度假游迎来快速发展。”华江瑶族乡党委书记陈雄生告诉记者。

据了解,华江瑶族乡竹资源丰富,毛竹种植面积达23万亩,年产毛竹超过600万条,是“全国十大毛竹生产基地”之一。近年来,随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,竹制品因其环保、健康、美观等特点,受到越来越多消费者青睐。

目前,华江乡共有69家竹制品加工厂,从业人员近3000人,所生产加工的产品多达40余种,包括竹砧板、竹碗等,产品畅销国内外市场。其中,铁炮串竹签是华江竹制品企业的主打产品,产量在全国市场的比重达70%。华江全乡竹产业总产值达5.7亿元,竹农收益可观。

近年以来,伴随着竹筒奶茶、竹筒冰淇淋等网红产品的火爆,华江的竹制企业迎来了巨大的发展机遇。今年8月,桂林华福竹业精制厂负责人邓建忠接受媒体采访时便表示:“现在,我的工厂正在全力生产竹筒,月订单量已超百万!”从最初的月订单量不足1万单,到突破百万单大关,竹筒产品的热销不仅为企业带来了丰厚的利润,更为当地竹农开辟了新的致富增收渠道。

华江瑶族乡蓬勃发展的竹产业,成为当地群众的“绿色银行”,托起当地民族团结、共同发展的奋进梦想。

“作为‘华江九寨’之一的龙塘寨,自2020年起,就以‘民族团结+红色旅游’的思路,将良好的生态环境、丰富的红色文化、浓郁的民族风情等融入整村构景中。由一个原本贫穷的小山寨,蜕变为现在村美、民富、有红色底蕴也有民族风情的‘中国红寨’。”陈雄生说。

“重走长征路”队伍在龙塘寨休整期间,不少队员被寨子里随处可见的竹编工艺品吸引。造型精致的竹篮、轻盈优雅的竹扇、玲珑剔透的竹灯笼吊坠等让队员们爱不释手。记者了解到,这些竹编工艺品都出自当地竹编工艺人之手,其中不乏回乡创业的年轻人。他们不仅传承了古老的竹编手工技艺,还不断创新,将各种现代元素融入其中,使竹编作品更具时尚感和艺术价值。

陈雄生表示,接下来,该乡将继续弘扬伟大的长征精神和民族精神,不断坚持文旅融合发展理念,通过“引进来和走出去”双向发力,持续拓宽和深化红色旅游、“华江九寨”乡村旅游等特色品牌的打造,不断升级丰富多彩的旅游业态,奋力谱写红色华江、魅力瑶乡更加辉煌的新篇章。

在这片被红色文化浸润的土地上,我们不仅重走了长征路,更在心灵深处与先辈们进行了一场对话。在华江瑶族乡,“三色文化”的融合发展,令人看到了红色旅游与绿色生态的交相辉映。这里的人民,用勤劳和智慧,将长征精神转化为推动发展的强大动力,谱写出新时代瑶乡的辉煌篇章。

红军的英勇事迹,如同一座座丰碑;长征精神,不仅是历史的遗产,更是未来的灯塔,在新的历史起点上,指引我们不断前行,共同开创更加美好的未来。

(本版图片均由记者李忠波 摄)