一盆山水 人间化境

“世界级”的桂林山水是如何炼成的?

桂林日报

2024年10月21日

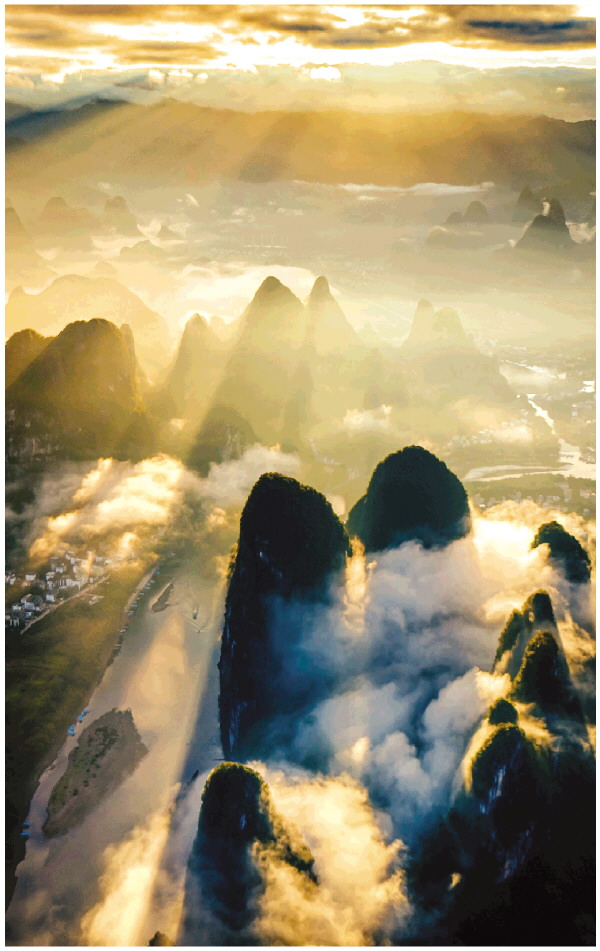

图①:漓江流域有典型的喀斯特地貌。 黄一骏 摄

图②:漓江江面澄净。

(纪录片《漓江》截图)

□本报记者 韦莎妮娜

开栏语:

164公里的优美画卷,12000平方公里的生动展现,两千载文人墨客的灵感缪斯,四季流转中永不落幕的精彩篇章。这里是漓江,是东方山水美学的极致代表,也是中国人千百年来所向往的山水田园的精神坐标体系。

9月24日至26日,六集纪录片《漓江》在央视9套首次播出。这是央视的又一精品力作,从不同的时空维度,提供了一个解读漓江的新视角,全面展现了漓江流域的自然、人文、民俗、历史独一无二的美。

遇见最诗意的山水,讲述最优美的人文,观照理想中的自己。即日起,本报开设《跟着央视看漓江》栏目,沿着央视拍摄的脚步走进漓江,选取沿江代表性风物、人文、人物,由点及面地展示漓江的前世与今生,以及人与江之间的动人故事。

在《漓江》第一集《造化》中,岩溶地质专家吕勇在南边山的峰丛中寻找4亿年前的海洋生物牙形浮游生物。

小小的浮游生物化石,正是桂林经历海退陆进的生动证据。

从沉睡海底到露出水面,在漫长的4亿年中,桂林到底经历了什么,最终形成了世界闻名的喀斯特地貌和独特的溶洞奇观?在本系列首篇报道中,将探寻桂林山水的前世今生,揭秘世界级的人间化境是如何形成的。

徐霞客的遗憾和地质学家的探寻

公元1637年4月28日,50岁的徐霞客来到靖江王府前,想托关系进入王府,一睹“孤峰不与众山俦”独秀峰的风采。由于种种原因,徐霞客几度登峰不成。他只能带着满心不甘,在游记中写下“登峰之约,复欲移之他日”而后离去。

一枝独秀,拔地而起,孤峰葱郁。让“游圣”徐霞客念念不忘的独秀峰,堪称桂林喀斯特地貌的代表,也是中国最具代表性的喀斯特山峰之一。

徐霞客的遗憾被定格在了时空之中。300多年后,吕勇要寻找的海洋生物牙形浮游生物,也定格在了时空中。

在南边山的峰丛中,岩溶地质学家吕勇正带领团队细细搜寻一种叫做海洋生物牙形浮游生物的化石。这种微小的海洋生物,正是4亿年前桂林经历海退陆进的见证者。

“牙形浮游生物会在斜坡、盆地里生长,由此我们也可以比较准地定位漓江石灰岩的年代。”吕勇说。

在象山区红光村旁边的山中,岩石如刀削斧劈,层层分明。村民们每天走过,也没觉得这片山岩有什么奇特之处。但“内行看门道”,在广西壮族自治区区域地质调查研究院副总工程师陆刚看来,这些岩石恰恰反映了3亿多年前全球第二次生命大灭绝事件。

“在此次大灭绝事件后,全球海平面剧烈下降,桂林地区露出海面。之后桂林地区再一次淹没于水下,分界面之上约43米厚度的沉积除隐藻类外,未见其他化石。之后才零星出现腕足类化石,显示生命的复苏。”陆刚说。

孤峰、层峦、奇洞、秀水。无论是徐霞客,还是吕勇、陆刚,他们想探究的,都是桂林这甲天下的山水背后的奥秘。

独一无二的桂林山水是怎样形成的呢?故事要从4亿年前说起。

当时,桂林地区正值泥盆纪,还是一片汪洋。随着几次强烈的地质构造运动,地层形成褶皱并伴有断裂发育,形成了桂林—阳朔巨大的斜坡。华南地区地壳抬升后,原本沉积在海底数百米的石灰岩层渐渐露出水面。在亚热带季风气候的作用下,充沛的弱酸性降雨如尖刀利刃,在漫长的岁月里持续溶蚀石灰岩层,于是就有了形态各异的山、洞、天坑、峰丛等奇特的岩溶地貌,也称喀斯特地貌。

喀斯特地貌并非桂林独有。在我国,滇、黔、桂、川、渝都是世界上最大的喀斯特地貌集中连片分布区之一,总面积达32万平方公里,占中国喀斯特地貌的55%。其中,桂林喀斯特分布面积达到了2665平方公里。

喀斯特不常见,桂林喀斯特更具地域特色。连片分布的峰林、峰丛、峡谷河流和洞穴……如此丰富的喀斯特地貌同时汇集在漓江两岸,让桂林当之无愧地成为全球第二批100个世界地质遗产地之一。

“水底有明月,水上明月浮。水流月不去,月去水还流。”诗意的象山水月,堪称千古奇观。1682年,工部郎中舒书在《象山记》中写道:“粤西之奇以山,粤西之山奇以石,而省城相对之象山,则又其奇之甚焉者。”

象山之奇,一为形神毕似,二为鼻、身之间造成一轮临水皓月,构造了“象山水月”奇景。如果从地质学的角度来看,象山水月就是典型的桂林喀斯特现象。

亿万年前,象鼻山的半月形的水月洞并非在江面以上,而是在地表河流和地下水的潜水面附近,随着地壳继续抬升,在水里的溶洞也不断上升并裸露出来,于是就有了正在“饮水”的“象鼻”。按照地质学家的判断,桂林地区的地壳仍旧处于缓慢抬升状态中,所以未来的象鼻山,“鼻子”也许会越来越长,此是后话。

无山不洞,无洞不奇。象山水月洞只是桂林数以万计的溶洞的代表。这些洞穴,如厅堂、廊道、竖井、迷宫,或高深神秘,或曲折蜿蜒,或敞亮如殿,形态各异,光怪陆离,大小不一,有的东西或南北贯通,清风时至;有的洞中藏洞,上下相通;有的深藏山腹,曲折萦回;有的连通地下河,可泛舟其中。洞中有石笋、石柱、石幔、石花、石枝、石瀑布等,像大自然藏在地下的神秘宫殿。来自民间的神话传说和历代文人墨客游历后留下的诗词歌赋,更是为这些奇山异洞增添了一抹引人入胜的色彩。但是目前桂林被开发的供游览的岩洞不足百个,这意味着未来还将有源源不断的奇观等待着我们去发现。

为什么没有第二个桂林?

大自然的造化神工,成就了地球上的万千奇观。可为什么没有第二个桂林?

有一个原因不容忽视,那就是桂林不仅有独特的喀斯特地貌,还有秀丽的江流。

夹在云贵高原向两广丘陵过渡的地带,雪峰山、南岭、大瑶山山脉将桂林合围,形成了盆周山地。盆地的走向,也让聚集在桂林地区的地表水和地下河流向盆中汇聚,因而形成了桂林独有的“一盆山水”。

桂林有多少条大小河流?从地图上密密麻麻的河网来看,“桂北威尼斯”的美誉名不虚传。大小溶江、甘棠江、漓江、灌江、茶江、桂江、湘江、义江、桃花江、遇龙河……奔腾的江流哺育了一代又一代桂林人,带来了稻作昌隆、商贸繁盛,桂北大地因此得以生生不息。

在这些江河中,漓江无疑是最久负盛名的一条。

五岭之一的越城岭主峰猫儿山老山界以南,郁郁葱葱的铁杉木林下,细小的水珠从树下腐叶地层源源不断冒出,一颗颗小水珠随着地势从高往低,不断汇聚成小溪和小河。漓江就从这里发源。

一条名叫乌龟江的河流,被视为是漓江的主源。它一路向南,流至兴安县水埠与源出东岭界的东源黑洞江汇合,至雷皮洲又与源出猫儿山(海拔2141.5米)东南侧的西源龙塘江汇合后称六峒河,至柳树山与黄柏江、川江河汇合称溶江,至溶江镇附近与灵河(灵渠南渠)交汇。举世闻名、独一无二的漓江就这样诞生了。

漓江流经资源、兴安、灵川、桂林市区、临桂、阳朔、平乐,绵延164公里,在平乐三江口汇入桂江,再继续向南至梧州汇入西江,最终抵达珠江。

秀丽多姿的漓江,自然也是得到了造物主的偏爱。漓江流域地质结构大部分是中盆系以后的碳酸盐构造,已发展到峰林期。两岸奇峰林立,风景秀丽,上游河道流经的山区植被繁茂,覆盖率高,表土流失少,河床则主要由卵石、砂岩组成,中下游又流经石灰岩地区,泥质少,自净能力较强,河流含沙量每年一二月和十一二月几乎接近零,水质清澈见底,两岸群峰倒影清晰可见。特别是桂林至阳朔段的漓江,秀水千曲,碧水萦回,如带似练,奇峰夹岸,叠翠耸秀,形态万千。不仅有“山青、水秀、洞奇、石美”之四绝,还有“深潭、险滩、流泉、飞瀑”的佳景,集中了桂林山水的精华,也成了人们千百年来理想的山水诗意田园和东方美学的代表。

一半山水,一半人文

地壳运动、石灰岩溶蚀、充沛的降雨,大自然这位丹青高手在桂林这片土地上尽情挥毫泼墨,成就了一幅惊艳世界的山水长卷。除却天造化境,漓江流域累积的深厚人文历史也为桂林山水注入了更多的内涵。

如同长安不止是长安,桂林山水也不止是山水,更像是中国人千百年来向而往之的一处心灵栖息地,一个宁静致远的精神坐标系。可以说,桂林山水之所以成为“世界级”,一半是天地赋予,一半是人文历史赋予。

借助着漓江及其一级支流灵渠,从秦开始,桂林便可南通海域,北达中原,西抵云贵。数不清的官吏、商贾、文人纷纷随江而下进入桂林,可谓“南北行旅,皆集于此”。从南朝文坛领袖人物、元嘉三大家之一的颜延之写下“未若独秀者,峨峨郛邑间”的诗开始,桂林山水便成了文人雅士心中的“诗与远方”。此后,韩愈、柳宗元、白居易、李商隐、李渤、黄庭坚、曹邺、范成大、刘克庄、张孝祥、袁枚、康有为、柳亚子、董必武、陈毅、贺敬之、余光中等无数名人造访桂林,面对着无与伦比的桂林山水,灵感飞扬,留下了超过5000首脍炙人口的诗歌。

与此同时,中原文化、粤西文化、南海文化、丝路文化在此交融贯通,人口迁移各地交往频繁,带来了先进的生产力和生产经验,在过去两千多年中缔造了一座山水环抱、人文璀璨,城在景中、景在城中、城景相融的桂林城。

诗画江山,人间胜景。天赋异禀的桂林,如今正踌躇满志地向着世界级旅游城市阔步进发。世界级的元真山水、世界级的璀璨人文、人与自然的和谐共生……势必在未来的桂林城史上留下精彩一笔。