司马文森:文化大家革命英杰

桂林日报

2024年09月25日

图①:司马文森与雷维音在桂林结婚时的照片。

(记者张苑 翻拍)

图②:柳亚子为司马文森题的诗。

(资料图片)

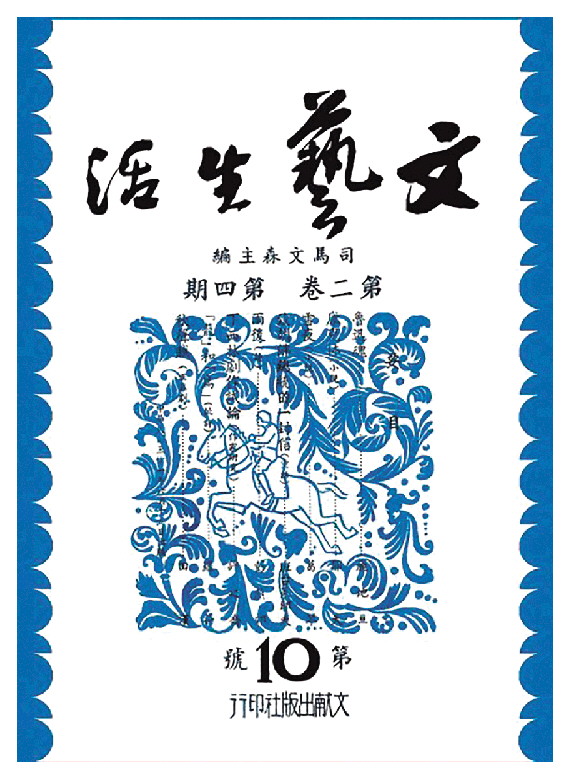

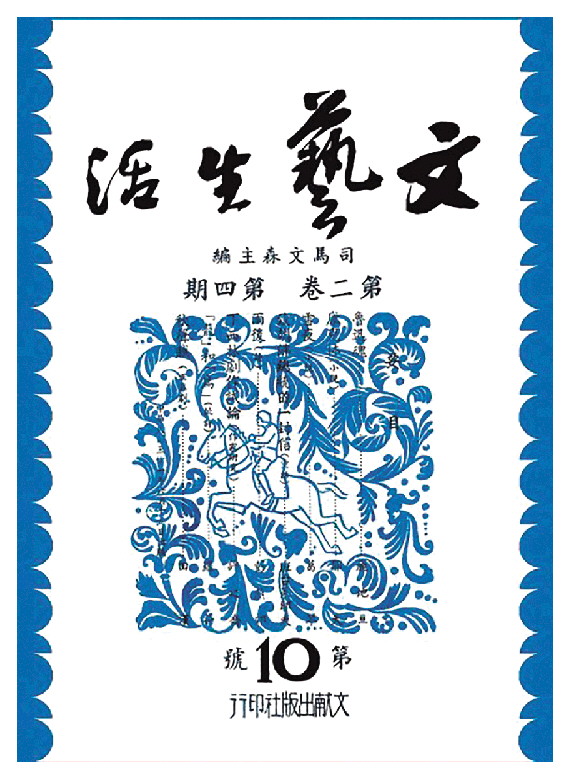

图③:司马文森在桂林创刊的《文艺生活》。

(资料图片)

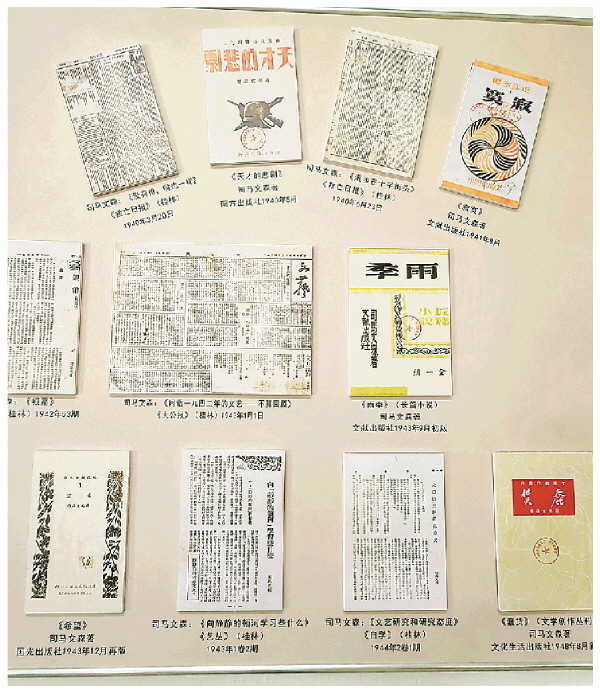

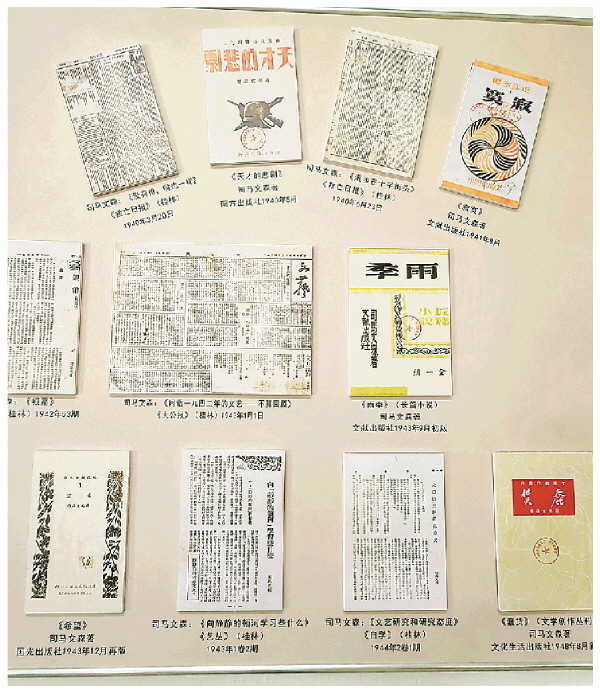

图④:桂林图书馆展示的司马文森的文学作品。

(记者张苑 摄)

□本报记者 张苑

他是著名的文学家、外交家,他的文学作品具有厚重的历史内涵和独特的创作方式。他也是一名忠诚刚毅的革命英杰,面对侵略者,他奋勇抵抗,彰显大无畏的英雄气概。

他,就是司马文森。

在桂林图书馆的地方文献库里,司马文森和他的著作资料被展示在墙上。作为桂林抗战文化城的重要人物之一,他被载入桂林红色文化史册中。

从17岁就从事文化宣传工作,到抗战时推动战时文艺运动、领导武装力量,再到新中国成立后参与起草《共同纲领》,从事党的对外宣传、对外交流工作,司马文森的一生充满了传奇与豪情。

柳亚子曾为他题诗:“伟矣文生社,扶余霸业同;文章推司马,意气属元龙;民众翻身起,幼小革命雄;青年能韧造,影响到无穷。”

郭沫若也为其题诗:“薰风解愠海之涯,任辇南来文毁家。后乐先忧吾岂敢,平生志趣在兴华。”

胸怀大志,从菲岛童工到“左联”战士

司马文森原名何应泉,1916年出生于福建泉州一个劳动人民家庭。1928年,12岁的他就跟随家人到菲律宾做工,备尝劳动的艰辛。1931年回国后,他就发奋读书,想用知识的力量改变命运。

高中时期,司马文森就加入了共产党的外围群众组织“互济会”。1932年,他参加共青团,任共青团泉州特支委员会委员,以笔为枪,在多家报刊发表文章,针砭时弊。1933年,他加入中国共产党,复刊地下党《赤色群众报》,传播革命思想;领导南区农会,组织武装斗争,干扰国民党对闽西苏区的围剿。

1934年秋,泉州地下党组织遭破坏,司马文森身份暴露后转移到上海。经左联党团与厦门中心市委核实,他参加了“左联”法租界党小组,任组织干事,负责暨南大学和江湾农民文艺小组,成为“左联”最年轻的战士,逐渐在上海文坛崭露头角。

1937年,司马文森在上海文艺界救亡协会宣传部工作,负责职业青年和学生团体的救亡活动。是年8月,《救亡日报》在上海创刊,司马文森成为这家报纸的撰稿人、记者、编辑,直至1941年停刊。1937年底,他随救亡日报社同仁转战广州,与文艺界友人一起创办抗战《壁报》总站、文艺通讯员总站,发起文艺通讯员运动,倡导、组织抗战报告文学的写作,揭露敌人暴行和汉奸出卖民族利益的行为,弘扬抗日英雄事迹,将抗战文艺的种子播撒到工厂、农村、战壕,组织民众同仇敌忾共同抗战。

结缘桂林,点燃激情岁月

1938年10月广州沦陷。在广州从事救亡运动的司马文森于1939年春转移到桂林,在这座美丽城市续写他的激情“战歌”。

到达桂林的第二天,司马文森便接受了党的安排,到广西地方建设干校担任指导员。当时,桂林的文化抗战氛围,让司马文森激情澎湃,他满腔热情地投身于抗战文艺事业中。

在桂林期间,司马文森大力支持中华全国文艺界抗敌协会桂林分会(简称“文协桂林分会”)的工作。该协会自1939年10月成立以后,司马文森连任六届理事会理事,分别担任出版组、组织部、儿童文学组负责人。文协桂林分会发起组织的各项活动,司马文森都事无巨细,带头参加。当汪精卫公开投敌叛国时,他和夏衍等人分别在《救亡日报》《新华日报》上著文表达愤怒之情。

为了培养文艺青年,协会曾主办了两期文艺讲习班,司马文森主讲了《文艺写作过程研究》等专题。他还积极参加文协桂林分会发起的“保障作家合法权益运动”,和茅盾、田汉、胡风等一起被推选为九人领导小组成员,同国民党反动当局展开针锋相对的斗争,反对其压制民主、破坏宣传和出版自由的罪行,从而保障了作家的创作自由和合法著作权益。

除了积极参加协会的活动,他还热心参加各进步文艺团体举办的座谈会,及时指导、推动桂林抗战文艺运动的蓬勃开展。他应邀参加戏剧春秋社主持的《国家至上》《包得行》演出座谈会,出席文艺创作社熊佛西主持的“战后中国文艺展望”座谈会。

情定桂林,创刊《文艺生活》

因为工作的关系,司马文森在桂林结识了同样投身抗战宣传洪流的革命战友雷维音。两人有着共同的理想和抱负,加上身处桂林这个美丽浪漫的地方,于是两人互生好感,情定桂林。

1941年7月1日,司马文森和雷维音结为革命伉俪。9月,抗战时期的重要文艺期刊——《文艺生活》在桂林创刊。司马文森担任主编,妻子雷维音则是他的好帮手,承担了文稿的初选、初校等工作。《文艺生活》始终坚持抗战、进步、团结,反对投降、倒退、分裂,并参与世界反法西斯文艺阵线。因内容丰富、立场坚定,深受读者拥护,尽管有国民党严苛的图书审查,但销量从创刊的4000册,两年内激增近20000册,成为国统区抗战进步文艺的一面旗帜。期刊封面上的手写刊名——“文艺生活”,即是郭沫若所题。田汉的《秋声赋》、欧阳予倩的《一刻千金》、夏衍的《法西斯细菌》等剧作,都是在《文艺生活》上初次和读者见面的。

1941年,桂林乃至整个国统区的抗战文艺运动出现低潮,为了及时总结经验教训,更好推动下一阶段的文艺工作,司马文森以文艺生活社的名义,主持召开了“1941年文艺运动的检讨座谈会”,并邀请田汉、邵荃麟、艾芜、宋云彬、杜宣、许之乔、孟超等诸多在桂林的作家和文艺工作者到会。大家各抒己见,为当时桂林抗战文艺运动的发展出谋划策。那次会后,司马文森将座谈会记录认真整理,并全文发表在《文艺生活》杂志上。全文既是对1941年国统区抗日文艺运动的回顾、总结,也对新的一年文艺运动指明了方向。

对于繁荣儿童文学创作、出版事业,司马文森也是一名热心者。1940年,他具体负责文协桂林分会出版部儿童组工作后,紧接着就在当年的11月、12月两个月中,主持召开了“当前儿童读物之优缺点”“儿童文学座谈会”“儿童戏剧座谈会”“儿童戏剧报告会”等多种形式的会议,并撰文批评轻视儿童文学创作、出版工作的错误倾向。例如,他在《夜记》文中谈道:“少年读物的编纂供应问题,现在似乎又重新地引人注意了……不过,我们也不应以它的量的众多为满足,更重要的是要注意它的质是否已经比从前提高了,能否满足我们青少年读者的要求。”不仅如此,他还带头创作了《菲菲岛梦游记》《渔夫和鱼》等一批童话故事,深受少年儿童的喜爱。

1943年国民党发起第三次反共高潮,《文艺生活》被停刊。1946年,司马文森在广州复刊《文艺生活》,雷维音得到父亲支持,承担了四万元开办费,才得以复刊。

在桂五年多,创作兴盛时

司马文森是一位才华横溢的多面手,诗歌、散文、杂文、报告文学、小说、剧本文艺评论均有佳作,而尤以小说的成就最为卓著。他一生中共创作7部长篇小说、10部中篇小说、5部短篇小说集和6部童话故事,而抗战时期便创作了长篇小说4部、中篇小说9部、短篇小说集4部、童话故事5部。其数量之多,不仅在其本人是空前绝后的,而且在我国现代文学史上,也是极为罕见的。他的文学作品内容有的揭露国民党军政机构的腐败,抨击封建恶势力,有的反映伟大的时代人的精神面貌的变化,表现年青一代的成长,还有的表达平民百姓的爱情生活。

作为我国报告文学写作运动的倡导者和组织者之一,司马文森在报告文学写作上独树一帜。《中国现代文学词典》中给予他高度评价——“他的特写、报告文学注意写人,表现手法类似小说;他摘取的是大时代急剧变幻中的某一片段或细微的事件,采取的是散文形式的写法,因此富有自己的特色”。

身处战乱年代,司马文森的文章是在日寇轰炸下的紧张繁忙工作之余写成的,他认为:“我们这次的抗战,意义非常重大,每一片段、每一细节的记录,只要它是真实的,都足以作为历史纪念碑的珍贵材料。自己既生活、呼吸在这动荡的气息中,且又是力所能及的,替历史留一点痕迹,供今后抗战史家参考,似乎也很必要。”因此,即使在混乱的局势中,他宁可丢掉其他东西,也要把稿件背着跑。

据不完全统计,司马文森的文学创作中,有近400万字是抗战纪实文学。《抗战时期司马文森在桂文学创作成就》一文这样评论:“司马文森的报告文学、散文、战地作品,以其厚重的历史内涵和独特的创作方式,在战时文学作品中占有重要的位置,至今仍成为文学史上有价值的战时报告文学中的名篇之一,对促进我国文学运动的不断向前发展产生了深远的影响。”

应该说,在桂林的五年多时间,是司马文森创作的高峰期。他以在广东、广西以及四战区的经历、见闻,写下大量抗战纪实文学作品。茅盾评价他这一时期的作品具有战斗力、有现实感。此外,他在桂林还创作了大量的散文、诗歌、小说等作品。据不完全统计,在桂林短短的五六年,他创作发表了上百篇(部)作品,出版了17部散文、报告文学、短篇小说集和中长篇小说及童话故事。

1944年,湘桂撤退,根据南方局指示,司马文森带领桂林文化支部的同志撤离桂林,到桂北融县、罗城一带与地方党组织组建抗日青年挺进队。他把国民党散兵统战整编为抗日别动纵队,和本地的自卫队协同作战,直到日本侵略者投降。之后,他又赴广州继续革命事业。

1949年9月,司马文森成为《共同纲领》草案整理委员会委员,并出席了开国大典。新中国成立后,他从事党的香港文艺、电影、新闻出版、对外宣传工作十年,曾在香港担任《文汇报》的主笔兼社长。1955年开始,先后担任我国驻印度尼西亚和法国大使馆的文化参赞。

亦文亦武,拿起笔能写,拿起枪能打,始终冲锋在前。因此,司马文森不仅被视作文化大家,也是无数人心中的革命英杰。