一笑不须论聚散

桂林日报

2024年08月22日

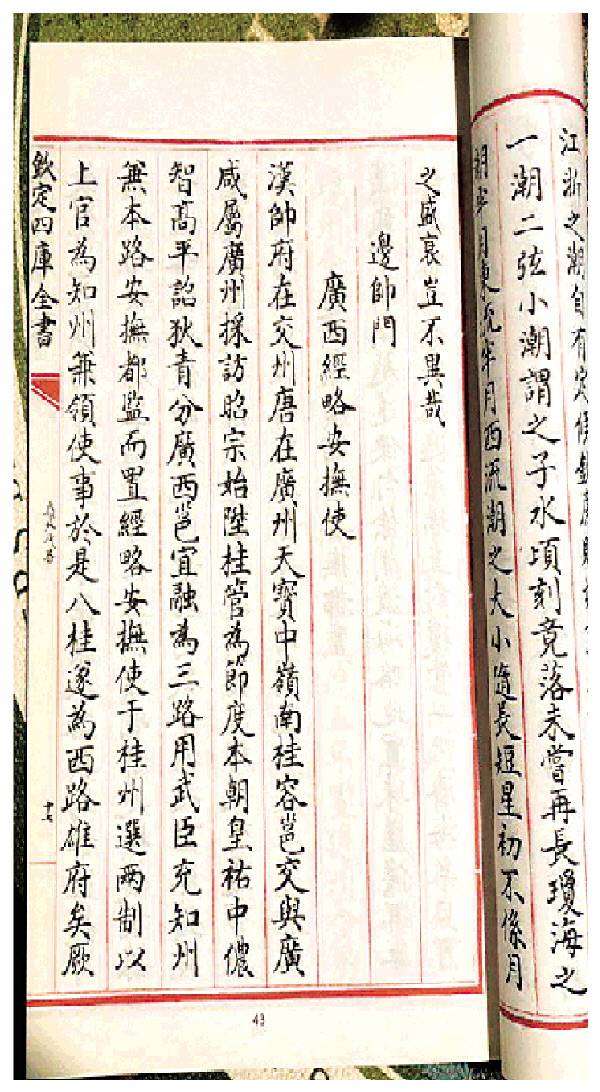

图①:位于龙隐洞北出口峭壁上的周去非等人的题名石刻。

x

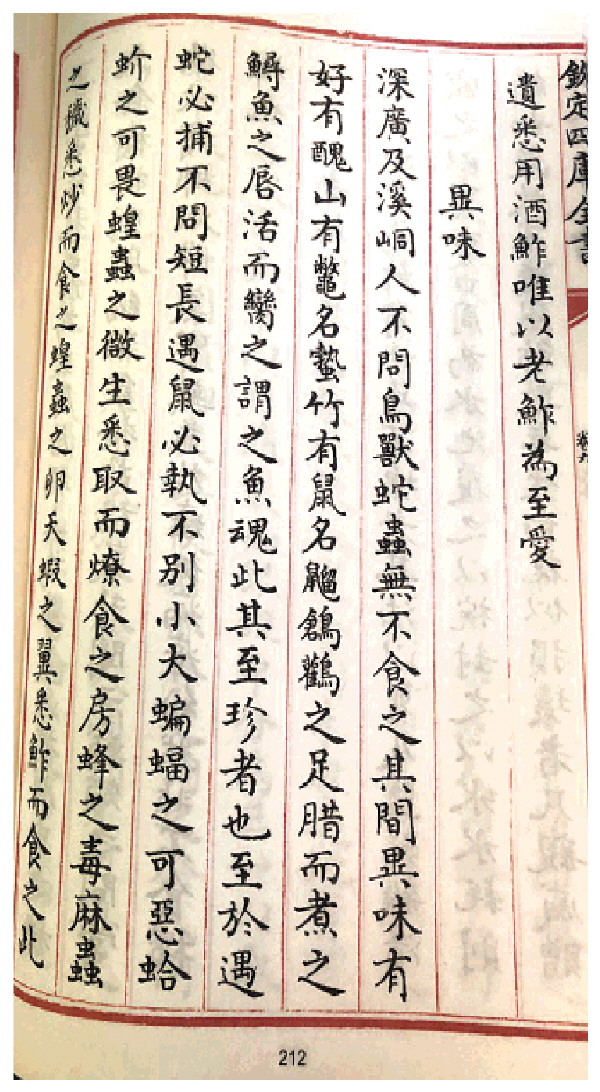

图②③:《钦定四库全书》版本的《岭外代答》内页。

□本报记者杨湘沙 文/摄

如前所述,范成大在桂林待了两年,干了不少苦活累活,颇有成效。所以,他离开桂林去四川上任的时候,受到了当地各界人士的极力挽留,按范成大自己的说法,就是桂林人民太热情了,简直有点受不了:“……固谢不能留,再阅月,辞勿获命。乃与桂民别,民觞客于途。既出郭,又留二日始得去……”

两年时间,能在桂林获得这么高的声誉,用我们今天的观点来解释,只能说这一定是个能和百姓打成一片并且干了不少有利当地事情的父母官。之前也有官员自述离任时被送到兴安县的,一路锣鼓开道、旌旗蔽日,也不是一般的排场,但和范成大的践行酒相比,似乎在亲和度方面还是落了下风。范成大说他自己喜欢酒,也会品酒,尤其是桂林的瑞露酒,更是酒中极品。但他也说了自己酒量不行。不知这一个多月,他又是怎么撑下来的?

范成大最为今人熟知的业绩主要是在马纲和盐政上的发力。马纲方面,他把之前一年只能买到二十七匹马的尴尬数据,离任时直接提升到了三千匹,达到了和北宋最后一个状元沈晦同样的高度;盐政方面,他采取的一系列措施,在为地方增收减负环节上,同样也做出了巨大的贡献。

实际上,范成大还有一样惠及后世数百年的业绩,但这是当时所有参与摆送行酒的桂林人没想到的,那就是他在赴四川途中凭记忆所写的《桂海虞衡志》。这篇志,成规模地记录了广西尤其是桂林的全貌,几乎相当于范成大在桂林的离任总结报告。有史以来,这是第一篇,因此也被后世视为开先河之作,历史价值极高。

当然,范成大的《桂海虞衡志》只有三卷,虽然前无古人,但对于后来者来说,内容还是稍显单薄,毕竟没有涉及边帅、法制、财计等方面,总有些意犹未尽的感觉。不过这也没什么,时代在进步,总会有后浪推着前浪跑的。所以,当周去非的《岭外代答》出炉后,感觉还不够劲的人,这回可能就要打个饱嗝了。

周去非的《岭外代答》全书十卷,分量超过了范成大《桂海虞衡志》数倍,其内容之广泛,记述之详尽,早就被前人所称许。

这个周去非,曾经在桂林为官,而且就在范成大手下。这样的人物,又是如此的出类拔萃,聊桂林那些事,怎么可能绕得开他呢?

知心海内向来少

周去非在范成大手下干事,论到职级,是要比范成大低不少的。不过,人家周去非也是进士出身,南宋隆兴元年(1163年)中的,比范成大中进士的时间虽然要晚了九年,但一是工作时间短,做下级也在情理之中,二是说明周去非更年轻嘛。年轻就代表着精力更旺盛,所以,以周去非的十卷《岭外代答》去比范成大的三卷《桂海虞衡志》,说不定就是体力和精力差距的具体表现了。

这也正常,因为范成大担任的是静江府知府兼广南西路经略使,管的面太广,要理会的东西更多,不可能像只担任幕僚和灵川县县尉的周去非那样有充足的时间和空间去琢磨岭南大地上的事。而且,《岭外代答》借鉴了《桂海虞衡志》的不少内容。正是因为站在了范成大的肩膀上,诗词歌赋的文才我们不说,至少在著书立说影响后世这件事上,周去非看上去也挺高大威猛的。

周去非,字直夫,是浙江温州永嘉人,按照出生时间推算,中进士的时候大约二十九岁,其实与二十八岁中进士的范成大也相差无几,只不过后面的官场之路走的没范成大那么顺畅。因为没有进入前五名,关注度自然就没那么高,要是没有朝中贵人相助,此后授予的官职卑微,也在意料之中了。周去非的家世是不如范成大的,人脉显然也有差距,加上入仕后又丁忧居家了一段时间,更是耽误了些时日,此后的官路不畅,一点都不奇怪。毕竟按照惯例,父母去世后必守的丁忧,长达二十七个月,将近两年半时间,在这期间要是没点引人瞩目的特殊技能展现,说不定作为组织部门的吏部官员都要忘掉这个人了。

周去非丁忧期间,确实也没什么惊人表现。在家时,交往较多的也只是老乡、同科进士楼錀了,两人一起讲学论道,颇为对路,对于守孝期间的周去非来说,这多少算是有点安慰。而成天与时任温州教授的楼錀聊天,这也让周去非在研学方面的能力得到了提升,这可能也是后来周去非曾经两度出任广西钦州教授一职的助力。

周去非在广西总共待了六年左右的时间,有学者将这六年分成了三个阶段:

第一阶段,一年多的时间,在钦州任教授;第三阶段,后面两三年时间,又在钦州当教授。然后,对于桂林人来说,最感兴趣的当然还是他的第二阶段,将近两年的时间,在桂林的静江府属县当县尉。按照周去非自己的说法,他是受到范成大的邀请前往桂林当县尉的,主要任务是负责团结边民的事务,至于教化百姓,也是应有之意。

能入范成大这位广西大佬的法眼,周去非肯定是有些本事的。但这六年间,两头为钦州教授,中间却是地位较低的静江府属县县尉,这事多少有些古怪。也许,能在最高长官身边工作,又是帅府所在地,社会繁荣,能开阔眼界,这是周去非毅然“低就”的主要原因?又或者,这是范成大的个人魅力所在?不然,范成大一离开桂林,周去非怎么会又回到了曾经有天涯之称的钦州呢?

淳熙二年春,也就是1175年,范成大离开桂林时,曾经写了一首与周去非等五人告别的诗,当中有这样的句子:“……嗟我与五君,曩如栖鸟聚。偶投一林宿,飘摇共风雨。明发各飞散,后会渺何处……”

原来如此!

机缘巧合,大家聚在了桂林,这本是件美事。可惜的是,连范成大都没有办法把握自己的命运,周去非又有什么办法?桂林虽好,大家又能共风雨,但人心散了,队伍不好带啊,徒留何益?所以,范成大去了四川,周去非随即也回了钦州。

受范成大情绪的影响,周去非离开桂林再赴钦州的时候,走得有些凄凉,也有些匆忙。他可能不知道接范成大位置的人是张栻。如果知道是和范成大同年的进士张栻,周去非还会走吗?又或者,周去非的两年任期也满了,正是前途未明、等人招手之时?钦州有人招手了,但张栻初来乍到,尚未看清状况,来不及打招呼,所以周去非去了钦州。

有史书称,周去非是张栻张南轩的弟子。《嘉靖温州府志》就是这么认为的,说他是“张南轩高弟”;《宋元学案》一书里,也说他“学于南轩,尝从之桂林”,还说他的侄子周瑞朝“其学本出于仲父去非,得南轩之传”。但据学者考证,张栻是与朱熹齐名的道学家,而《岭外代答》一书中,却并无一语涉及道学。提到张栻,也不过像提到范成大、张孝祥一样,并没有像对待师尊一样的特殊尊称。况且,周的朋友比如范成大、杨万里、楼錀等人的著作中,也根本没提到这一点。所以,周去非是张栻学生的观点,多半是后人的附庸风雅之说了。

张栻的事情也许我们后面可以再聊。

修程各着鞭,慷慨中夜舞

《岭外代答》是周去非唯一传世的著作,现在来看,也是一部向老朋友、老领导范成大致敬的作品。

古人做事比今天的我们更严谨,因为没有智能手机,无法录音或留下聊天痕迹,所以只能每天记日记,所见所闻,事无巨细,全记下来。这都是记在纸上的事情,相当可靠,哪怕停电、死机也不怕遗失。周去非的《岭外代答》其实就是这么一点点记下来的。虽然也曾遗失过手稿,奈何古人记忆力好啊,凭进士学霸的基本功,硬是又把它捡回来了。

有人说,周去非涉嫌抄袭,抄了范成大的《桂海虞衡志》。这该怎么说呢?周去非自己都在序里坦承用了范成大的文字资料,并没有把功劳独揽,难道我们还要纠结于此?在记者看来,这更像是对范成大的致敬。就如今天的很多电影,都还专门注明谨以此片向谁谁谁致敬一样。周去非其实是做得相当不错了,因为他在老哥范成大的基础上,把当时整个广西的面貌勾勒得更加细致,更加生活,涉及了各个层面。这是范成大的两年和周去非的六年之间根本的区别。

如前所述,范成大的《桂海虞衡志》着眼于地理、猎奇,未在边帅、法制、财计等方面着墨,而周去非恰恰在这些方面弥补了范成大的遗憾。

比如说,我们前面聊到了好多个广西经略安抚使,而周去非就给我们详细解释了这个官职的来龙去脉,很清楚地告诉我们:汉朝时候,岭南帅府在交州——很正常的事情,当时桂林还没有后来这么重要,所以派出机构设得越远,就说明疆土越广,皇威越盛,所谓“率土之滨、莫非王土”的意思;唐朝时,则变成了广州,这个时候,中原王朝的威势已经有所收敛了。桂林在广西的崇高地位,其实是在宋朝时才树立的:“……置经略安抚使于桂州……八桂遂为西路雄府矣……既内兼西南数十州之重,外镇夷蛮几数百族事……”于是,我们知道了广西经略安抚使到底要担负起多大的责任了,妥妥的封疆大吏啊。这种情况下,我们也能大致了解,为什么周去非的《岭外代答》要比范成大的《桂海虞衡志》更波澜壮阔一些的原因了。

周去非的《岭外代答》应该是他回到温州的老家后所写。回到老家后,他曾任过绍兴府通判,这是个比静江府县尉和钦州教授更高的职位,但这个时候的周去非,身体已经出了问题。按楼錀的说法,基本就处于放养的状态。所以,现在绍兴的志里面,根本就没出现过周去非的名字。

但是,绍兴那边不怎么认可周去非,桂林人却是认的,毕竟,想了解千年前的桂林,非周去非的《岭外代答》莫属。

《岭外代答》共分十卷,下又设众多门类条目。如果有时间的话,把这本书拿起来翻一翻,要比现在很多的网络小说更解渴。

比如说在卷六“器用门”的“酒”条目里,周去非就把当时静江府的酒态描述得很仔细:

“广右无酒禁,公私皆有美酝,以帅司瑞露为冠……”酒是官府的好,但民间也有佳酿,“诸处道旁率沽白酒,在静江尤盛。行人以十四钱买一大白及豆腐羹,谓之豆腐酒……”今天桂林的全州有板油酒,龙胜有红薯酒、苞谷酒,市区周边也有米粉酒,但这豆腐酒,要不是周去非的记录,却是从来都没听说过的了,和瑞露酒一样令人神往。

不过,从已知的资料分析,当时酒的蒸馏技术尚未传入中国,因此,瑞露酒应该还是类似于黄酒一样的自然发酵酒,度数不会很高,但独特的风味却也令人陶醉,一般人还未必喝得上。

下酒的小菜里,周去非专门提到了一种名叫“老鮓”的美味,大抵就是鱼干或者说腊鱼了——“以鱼为鮓,有十年不坏者”,拿来送酒或者鼻饮时嚼上一块,美得不像话,当地百姓“唯以老鮓为至爱”。

而在“异味”条目里,周去非更是把广西人的“黑暗料理”描绘得活灵活现:“深广及溪峒人,不问鸟兽蛇虫,无不食之”,“鸽䴉之足,腊而煮之,鲟鱼之唇,活而肉之,谓之鱼魂”……看来,南宋时广西人就开始吃鱼生了,至于蛇、老鼠、蝙蝠、蛤蚧、蝗虫等等,也各有各的烹制方法,尽在广西人的食谱上。还真是有趣的记录。

吃饱喝足了,要有茶解腻消食。在“茶”的条目里,周去非提到了静江府修仁县(今天的荔浦市境内)的茶,“煮而饮之,其色惨黑,其味严重,能愈头风”;还提到了古县(今永福百寿一带)的茶,“味与修仁不殊”,不比修仁的茶逊色。从其形状和煮后色泽来看,这应该是一种砖茶形式的黑茶,只是现在却甚少听人提及。

民间传说、各种各样的风俗,那也是必不可少的。比如说柳州蜈蚣,桂林妖猴,钦州的“斋素”……一条条记录读下来,一个千年前大桂林的社会生活形态栩栩如生地展现在今人面前,这不比网络修仙小说香吗?而把这一切全部记录下来的周去非,善莫大焉。

《山海经》记录的故事太过遥远,也过于玄幻,今人不太好懂,但周去非的《岭外代答》对于今天的桂林人来说,依然是极佳的读本。心思细腻一点的,可能还会边读边感叹,大赞这才是真正的杂家大咖。

周去非的努力不是白给的,起码他是收获了范成大的友谊的。范成大曾写过一首《送周直夫教授归永嘉》的诗,将周去非引为知心:

青灯相对话酸儒,老去羁游自鲜欢。

昨夜榕溪三寸雨,今朝桂岭十分寒。

知心海内向来少,解手天涯良独难。

一笑不须论聚散,少焉吾亦跨归鞍。