人面不知何处去

桂林日报

2024年04月07日

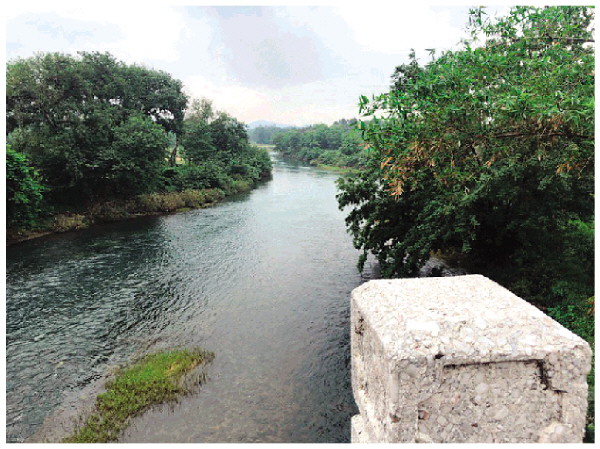

图①:这是古秦城旁的灵渠尾段,前方与大溶江汇合,形成漓江。此去顺流至桂林城,简直势如破竹。

图②:位于兴安溶江镇的秦城遗址纪念碑。当年李琼在此处大发神威。

□本报记者杨湘沙 文/摄

公元907年,也就是唐天祐四年,朱温接受唐哀帝李柷禅让,建立后梁,这一年,立国289年的唐朝正式灭亡。

一朝君主一朝臣,风流总被雨打风吹去,纵观中国古代史,朝代更迭就像一次又一次的轮回。但百姓的生活还是要继续,桂林的文化传承也势必会延宕下去,只不过故事的表现方式会有所不同。

到唐朝灭亡时,历史的转盘又仿佛回到了两晋之后的五胡十六国时代。这个时期,军阀混战,中原板荡,百姓流离失所,大小政权你方唱罢我登台,是中国第一个统一政权秦朝建立以来,较混乱的一段历史时期。而唐亡后的这段时期,史上称作五代十国,是困扰唐朝近两百年的藩镇之乱的延伸,虽然演绎的剧本有所不同,但其混乱程度丝毫不逊于五胡十六国。

中原王朝的历史演绎得波澜壮阔,身处岭南的二线城市桂林,再低调,也是不可能脱离舞台的,同样在演绎着仅属于自己的故事。

城头变幻大王旗

现在我们普通人在说到历史纪年的时候,简单一点往往是按照唐宋元明清的顺序。唐之后,可堪一提的,就是宋了。而实际上,唐朝的灭亡和宋朝的建立,中间还隔了53年。这半个多世纪,是一个极其混乱又四分五裂的历史时期,即五代十国。有学者戏称,因为五代十国的存在,唐朝和宋朝这两个统一政权,有点隔了好几百年的感觉。

五代十国在短短的53年时间里政权更迭频繁,你很难想象生活在当时的百姓,是如何习惯了这种生活的,可能今天是后梁臣民,明天城墙上就插着后唐的旗帜了。怪不得有人会说,现实永远比小说更诡异,更光怪陆离。而此时的桂林百姓,也分别当过马楚、南唐和南汉的臣民,颇有点“皇帝轮流做,今年到我家”的感觉。

五代是指在中原建立的五个具有宗主地位的政权,分别是后梁、后唐、后晋、后汉、后周。这五个政权中,最短的是后汉,历二主,立国三年而亡,最长的是朱温建立的后梁,历三主,立国十六年而亡。一个政权短至三年,多则十余年,说五代王朝多短命一点都不为过。

五代的历史很有意思,基本上是皇帝一步步作死、权臣乘机篡国自立的过程。如五代第一个政权后梁,与晋国(李克用建立)是世仇,李氏父子(李克用、李存勖)平生所愿就是灭梁兴唐。结果,朱温晚年被次子朱友珪弑杀,反让其弟朱友贞渔翁得利,杀朱友珪登位,年年与晋国厮杀,败多胜少,最终消耗了后梁的国力,李存勖复仇团灭后梁,建立后唐。所以,历时最长的后梁传三帝,享国也不过十六年而已。

与占据中原的梁、唐、晋、汉、周五个政权同时期存在的,还有南吴、南唐、前蜀、后蜀、南汉、南楚、闽、吴越、南平、北汉十个割据政权,这十个割据政权与在中原建立的梁、唐、晋、汉、周五个政权合称“五代十国”。

比起五代,十国的混乱程度毫不逊色,甚至存续时间比五代还长。各国之间互相攻伐,此消彼长,大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米、虾米吃泥巴,嗯,老百姓也在泥巴中刨食……也因此,唐朝和北宋之间虽然只间隔了短短的53年时间,却给人以隔了几百年的错觉,其主要原因就在于唐宋之间“五代十国”这一特殊的历史时期给人印象太深了。毕竟这一时期大小国并立,彼此混战不休,天下处于无序状态。政权更迭频繁的同时,其历史进展非常缓慢,到了这里,百姓就如同害怕考试而枯坐战栗感叹长夜漫漫的中学生。

可以说,这是一个不讲武德、只讲武力的特殊时代,打打杀杀是家常便饭,以至于中原在短时间里换了五个政权十四个皇帝。按学者的说法,这是一个“没有盛世,没有神武圣君(后周世宗除外),不受儒家封建伦理观念束缚,崇尚以武服人的泱泱乱世”。

当时的桂林地区,虽然远离中原,但大气候下很难不受波及。比如说,900年刚升任静江军节度使的刘士政,本属于唐朝的封疆大吏,但刚过几年太平日子,便被武安军节度使、后被封为楚王的马殷给收拾了,当时的桂州地区自然也纳入到了马殷治下的楚国领地;然后,927年,一直追随中原王朝的马殷从后梁的肱骨大臣又成了后唐的忠实臣子,桂州自然跟随;再往后,951年,马殷建立的楚国被南唐所灭……还是这一年,南汉大将吴怀恩从广东过来攻下了桂州,于是,桂州上面的朝廷,又变成了南汉。你就说,乱不乱吧?

这样的乱世中,桂林还想出现文化盛况,基本上变成了一种奢望,对于当时的桂林人,如何生存下来,可能才是最重要的事情。

五代十国的概念是欧阳修写《新五代史》的时候提出的,他把中原建立的五个朝代和周边的十国加以区别并且有机地结合了起来。但即使经过这样的划分归类,这段历史始终是读书人最头疼的年代之一,如同一团乱麻。

成也萧何败也萧何

刘士政,唐人。昭宗乾宁中(896年左右),为安州指挥使。

这个刘士政,史书着墨不多,但对桂林来说,也算是个传奇人物,毕竟他曾经担任静江军节度使,驻地就在桂林。刘士政原本只是中原地区的一员偏将,跟随一个叫家晟的将领,过着平平淡淡的日子。后来有一天,家晟得罪了当时权臣朱温的红人蒋玄晖,由于担心遭到蒋的迫害,就带着自己手下三千将士南逃。用什么理由携兵难逃,现在已不得而知,但能够一逃就是几千里,还顺便夺取了桂管(也就是包括桂州在内的数州)并成了这里的土皇帝,可想而知唐末时,朝廷对地方的管束已经松散到什么程度——凭借远道而来的三千军士,就能成为封疆大吏般的人物。

家晟的人品应该有些问题,具体什么问题,这里不探究了,大抵离不开一日登天便忘了初心,只顾自己享受不顾手下死活的那种——《资治通鉴》中记载的是“晟醉侮可璠,可璠手刃之”。于是在陈可璠的推举下,刘士政成了桂州的一号人物,先是从朝廷那里拿到诏书,任桂管经略使,900年的时候,更是升格为静江军节度使,成了桂北地区的老大。

这一年,听说马殷平定了湖南七州,兵锋直指桂州,得位不正的刘士政心中难免忐忑,便遣副手陈可璠屯兵全义岭(在今桂林兴安地区),以防范湖南军南下。马殷此时本顾着发展湖南,并不想与刘士政交战,因此还遣使带着湖南人民的深情厚谊试图与刘士政修好,但却被自把自为的陈可璠拒绝了,根本不让人去桂林见老大。所谓成也萧何败也萧何,陈可璠既成就了刘士政,助他上位,但关键时刻却又活生生坑了刘士政一把。

此时兵多将广的马殷自然不可能放过刘士政,士可杀不可辱,别说王了,就派了李琼、秦彦晖统兵七千,南伐桂管。威胁在前,刘士政为了稳妥,又命部将王建武屯驻秦城(记者在之前的系列文章中曾经走访过位于灵渠与大溶江交汇处的古秦城),试图与陈可璠相呼应,共同抵御湖南军。

就今人的观点来看,陈可璠应该属于那种四肢发达头脑简单的莽夫,完全不讲政治,屯兵全义岭期间,军纪败坏,抢夺民间耕牛以犒军。《十国春秋·卷六十七》中有如下记载:“会可璠掠民耕牛犒军,民怨之,请为我兵乡导,言:‘西南有小径,仅通单骑,距秦城才五十里耳。’于是彦晖遣琼以六十骑从、步兵三百人,由小径袭秦城,中宵,逾垣入,擒建武,紤之以练,直造可璠壁示之。可璠未之信,即斩其首投壁中,桂人震恐。琼因勒兵大击,执可璠等及其兵二千余人歼焉。”

陈可璠全军覆没后,李琼率军乘胜顺流而下直取桂州。史书记载,当时秦城以南二十余处营垒将士全部望风披靡,不做任何抵抗。李琼很快便进抵桂州城下,迫使刘士政开城投降,尽取其治下桂州、宜州(在今广西河池)、严州(治今广西来宾东南)、柳州、象州等五州之地。尚未称王的马殷就此控制了桂管,并以李琼为桂州刺史,不久又表授其为静江军节度使。

如你所知,家晟杀了原来的桂管经略使周元静后当了桂州的老大,然后陈可璠杀了家晟推刘士政上了位,而李琼又打败刘士政,当上了桂州的老大。短短四五年时间,桂林的老大换来换去,这分明就是唐末和五代十国时期政局动荡、割据势力各自为政混乱局面的缩影。

王侯将相宁有种乎

陈可璠是个勇武之人,但他完败给了李琼,从历史记载来看,两人完全不在一个档次。

李琼攻下桂州后,在马殷的命令下,先任桂州刺史,后又任静江军节度使,最后还死在了桂州。李琼在桂林当老大时间多长?此中尚有些争议,但如果按照普遍认同的908年病逝的说法,那他在桂林待的时间有八年。这可不算短了,虽然他为桂林做了哪些实事,史书鲜有记载,但从《九国志·卷七》中所记载的“招纳逋遁,法令克简,吏民便之”中,至少可以看出,在发展经济方面,李琼未必有大作为,但在稳定社会秩序、防止社会动荡环节,应该颇有建树。对于一位武将来说,能让刚经历战争的桂林城迅速恢复秩序,已经相当难能可贵了。李琼在桂林死在了任上,不管是为了马殷,还是为桂林百姓,也算鞠躬尽瘁死而后已了,值得桂林人一记。尽管他曾经下令坑杀了陈可璠两千静江军俘虏,但你死我活的战场之上,战机稍纵即逝,不在当年的战场上,不面对当时的具体环境,我们也只能对李琼的这个举动表示遗憾,并不好过多评价。

李琼的身世,史书上难见只言片语,只知他是蔡州汝阳(今河南汝南)人,但他有个弟弟叫李梦符,倒是挺有意思,其性格和本事,和李琼截然不同。据说,李梦符流落洪州时,平日“放荡酣饮,应口成诗”,据传“有词千余首传于江表”。这两兄弟,一文一武,在那个年代,应该说家境不会太差。

按相关史书记载,李琼年轻时便在蔡州节度使秦宗权的军中效力,以骁勇著称,后随孙儒转战淮南。景福元年(892年),孙儒败死。其部将刘建锋收拢残部七千人,以马殷为前锋,南下攻略江西,很快便发展到十余万兵力。他们后来又攻入湖南,最终在乾宁元年(894年)夺取潭州(治今湖南长沙),控制了湖南道(又称武安军)。李琼当时也在这支南下的队伍之中,随刘建锋、马殷一同进入湖南。

乾宁二年(895年),刘建锋被唐朝任命为武安军节度使,并以马殷为内外马步军都指挥使。李琼则被拜为亲从都副指挥使,隶于马殷麾下。后来,马殷又率军攻打邵州(治今湖南邵阳)。李琼当时亦在马殷军中。

乾宁三年(896年),刘建锋为部将所杀。马殷当时正在邵州前线,被诸将请回潭州,拥戴为主帅。李琼则被留下继续攻打邵州。不久,马殷被唐朝授为潭州刺史、判湖南军府事。他又命行军司马张佶督军攻打邵州,最终于次年(897年)二月攻取了邵州。李琼后来升任亲从都指挥使。

光化元年(898年),马殷被唐朝正式任命为武安军节度使。当时,武安军管内七州,衡州(治今湖南衡阳)、永州、道州(治今湖南道县西)、郴州、连州皆被当地豪强割据,马殷仅能控制潭、邵二州之地。不久,大将姚彦章建议出兵攻取衡州、永州等五州,并推荐李琼为统军主将。马殷遂以李琼、秦彦晖为岭北七州游奕使,率李唐、张国英等攻略湖南诸州。他们先取衡州,斩杀刺史杨师远,随即又引兵攻永州,围城月余。刺史唐世旻弃城而逃,结果在途中被杀。永州亦被马殷所控制。

光化二年(899年),李琼又攻打郴州,大破郴州军,斩杀刺史陈彦谦,随后进围连州。刺史鲁景仁据城坚守,但仅三日便被李琼攻破城池,被迫自杀而死。道州此时也已被李唐攻取。至此,湖南全境皆为马殷所有。

光化三年(900年),唐朝升桂管为静江军,以桂管观察使刘士政为静江军节度使。刘士政闻知马殷平定湖南七州,遂遣副使陈可璠屯兵全义岭,以防范湖南军南下……然后,后面的事情我们都知道了。

开平元年(907年),朱温篡唐称帝,建立后梁。马殷向后梁称臣,被封为楚王,建立楚国。李琼仍是楚国治下的静江节度使,当时还加有同平章事的职衔,地位相当于楚国的宰相。

李琼有李大虫的诨名,因为他身材魁梧,力大无穷,而且食量很大,一顿饭能吃十几斤肉。传说中,桂州一带的儿童在游戏时,常惊呼“大虫来”而四散奔跑。后来,李琼夺桂州,时人都认为早有前兆。清人吴任臣评价李琼“骁悍”,有“虎臣”之相,“霸业之兴,称名将者,唐为许德勋、李琼之亚”,对李琼十分推崇。

开平二年(908年),李琼在桂州病逝,终年六十八岁。

李琼之后,楚王马殷分别派了他的弟弟以及儿子来桂林当老大,比如:兄弟马存,在任永州刺史的时候同时知桂州事;儿子马希声,也就是第二代楚王,曾任静江军节度使、同平章事;儿子马希杲,官至静江军节度使、同平章事、加侍中;儿子马希瞻,官至静江军节度使;儿子马希隐,曾任静江军节度副使……但与李琼相比,这些人就乏善可陈了。

马殷(852—930年),字霸图,许州鄢陵(今属河南)人,或作扶沟(今属河南)人。马殷早年以木匠为业,后投入秦宗权军中,隶属于孙儒部下。孙儒战死后,马殷作为刘建锋的先锋,南下湖南,攻占潭州等地,成为马步军都指挥使。乾宁三年(896年),刘建锋被杀,马殷被推为主帅,逐步统一湖南全境。唐朝任其为湖南留后、判湖南军府事,迁武安军节度使。此后,马殷逐渐扩大地盘,兼并静江军,夺取岭南数州。开平元年(907年),梁太祖朱温封其为楚王,定都潭州(今长沙)。四年,加天策上将军、尚书令。天成二年(927年),后唐封其为楚国王。天成五年(930年),马殷去世,时年七十九岁,谥号武穆王。

马殷之后,马家的后代一代不如一代,最终在南唐和南汉的夹击下,马氏楚国不存。但桂林城依然在,挂在了南汉名下。

去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。