桂林石画:以石代墨 绘出“满目风景”

桂林日报

2024年09月23日

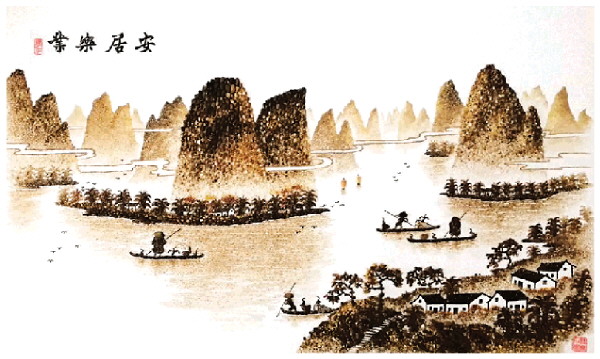

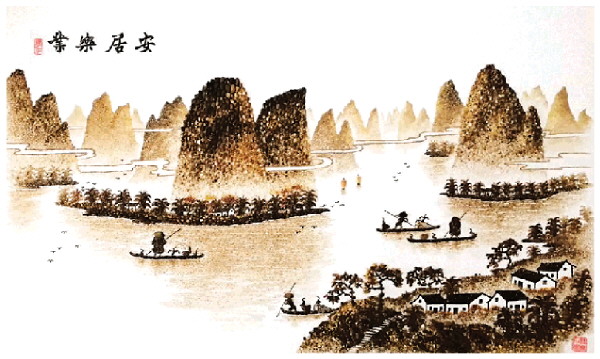

图①:桂林石画作品《安居乐业》。

记者蒋璇 翻拍

图②:种类丰富的石材原料。

记者蒋璇 摄

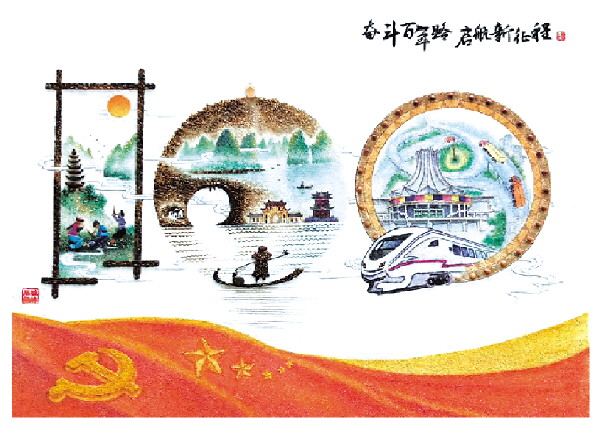

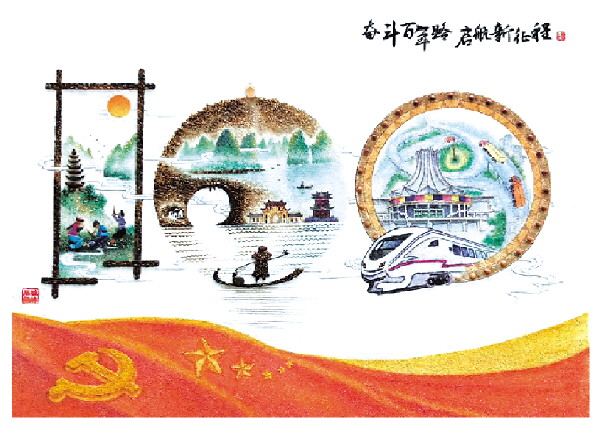

图③:桂林石画作品《奋斗百年路 启航新征程》。 记者蒋璇 翻拍

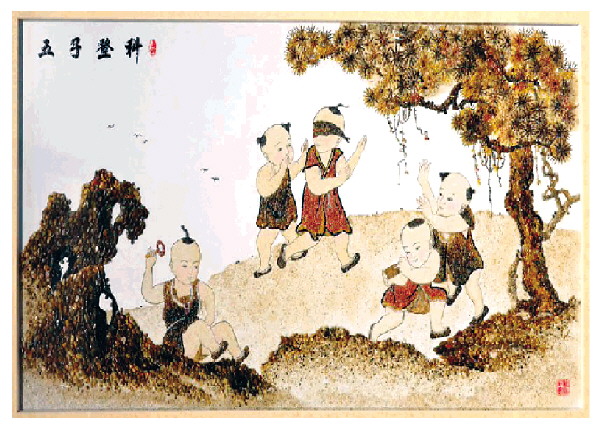

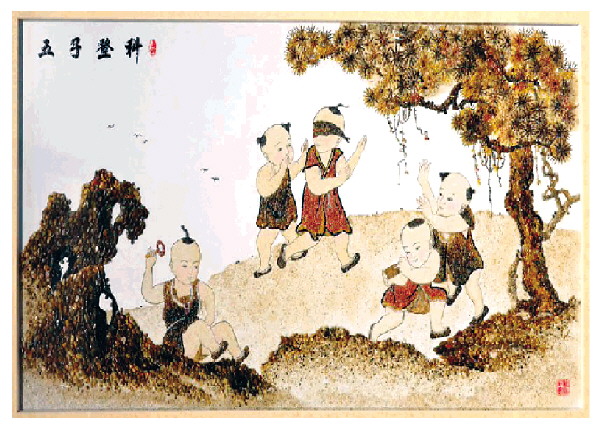

图④:桂林石画作品《五子登科》。

记者蒋璇 翻拍

图⑤:卡通京剧人物。记者蒋璇 翻拍

图⑥:制作于瓷盘上的鸡血玉石画。

记者蒋璇 翻拍

图⑦:画面的细节呈现需要挑选小颗粒的石头,吕珊蔚正在用镊子仔细粘贴。

记者蒋璇 摄

图⑧:邓凤竹正在指导学员。

记者蒋璇 翻拍

非遗名片

项目名称:桂林石画

项目类别:传统美术

项目内容:桂林石画工艺是桂北民间卵石镶嵌技艺融合百宝嵌工艺及中国传统美术特色发展而来,最早起源于漆器的螺钿技艺,到明朝,在此基础上又演变出百宝嵌工艺,主要表现花鸟虫鱼、人物等吉祥的立体图案。到了现代,人们以桂林特有的漓江石、鸡血玉为原料,缀以宝石,并有机融合传统美术技法,在充分保留石头的原生形态下,纯手工制作成画,构筑出最生动的民族风情画卷。

项目级别:2023年列入第九批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录

□本报记者 蒋璇

桂林,一水抱城,洞奇石美。

甲天下的山水,令无数游客流连忘返。

桂林石画便诞生于这片山石奇貌之中,将山水精华凝聚在一颗颗细小石沙里,以坚硬石材绘就成一幅幅“满目皆风景”的柔美画卷。

顽石生“画”

发现并创造石中之美

走进位于七星区创新大厦的桂林市惠仁公司残疾人辅助性就业工场,自治区级非物质文化遗产项目桂林石画市级代表性传承人邓凤竹正在完成画作《漓江风光》。随着她手中的镊子连续不断起落,一颗颗从漓江边捡来的漓江石,在画布上排列组合原本空白的线稿,变成了一件美轮美奂的文创艺术品。

桂林石画,顾名思义,制作的原材料自然以桂林石材为主角,漓江石、鸡血玉是桂林本土的特色石材。漓江河床的鹅卵石在江水的冲刷下,呈现出各种形状和颜色,虽色泽朴素,却带着独特的水墨韵味。桂林鸡血玉物如其名,其色红如鸡血、黑如牛角,色调均匀,光泽性强,是桂林特产的珍贵玉石。

邓凤竹介绍,桂林本土的石材,缀以颜色艳丽的各国宝玉石,塑造了桂林石画色彩的丰富性,使之能更加贴近山川景物、飞鸟走兽的真实颜色。

“早期,桂北人们利用多彩的本地鹅卵石铺路,以此装点出一些简单的花纹,随着工艺水平的不断提高,工匠们将鹅卵石运用在庭院里、墙面上,并镶嵌各种带有美好寓意的图案,如蝙蝠、鲤鱼、莲花等吉祥图案,寓意福从天降,五谷丰登,连年有余。清末时期,桂林兴安民间匠人周永贵在传承卵石镶嵌技艺基础上,巧用天然石材在木器上镶嵌各种装饰图案;民国时期,其子周晋朱在发扬这门传统工艺的同时,利用多彩的石材在木板上镶嵌山水画。”邓凤竹告诉记者,这些技艺的运用在桂林现存的一些实物中能得到印证,如灵川县农家庭院小路用石头拼出的铜钱图案,兴安县秦家大院的石柱础等。

随着技艺的不断发展创新,如今,桂林石画在传承传统技艺的基础上有机结合传统美术构筑画面,区别于常规的用岩石体做画布,桂林石画改变了传统笔墨绘画的平面表现,在传统漆器工艺中的螺钿技艺及百宝嵌工艺基础上进行突破性创新,赋予传统手工艺以全新表现形式,在材质运用、制作工艺及创作风格上均有其独到之处。利用石材天然色彩和纹理镶嵌而成的作品题材广泛,由桂北流传卵石镶嵌简单的图饰发展到现在的人物、花鸟虫鱼及地域文化元素等艺术造型等,作品内容形象生动,色彩斑斓,质地坚实稳定,可水洗、不褪色。

目前,桂林石画现有漓江石画、桂林鸡血玉画,宝玉石画三大类。其中,漓江石画以桂林的山水人文景观为创作基础,以漓江的石和沙以及各种宝玉石为原材料,通过巧妙的构思和精湛的工艺,以沙构筑远景,以原石本色拼接近景,完成沙石原生形态的完美组合,形成颇具东方韵味的自然山水的手工画卷。

一颗颗石头,幻化成色彩绚丽、形象逼真的石画作品,在“点石成金”的背后,是手工艺人的精雕细琢。

邓凤竹介绍,制作一幅石画,需要经过石材原料收集、选石、碎石、从粗到细滚磨、抛光、筛选、构思、设计、描图、镶嵌、粘贴、铺撒、清洗等约15道工序。不同于使用画笔和颜料,用石头作画,需要创作者对用材有更深刻的理解,石头的厚薄、形状的大小、颜色的深浅,所呈现的效果以及光泽度好不好,都需要反复地用镊子夹取不同的石头去尝试,直到找到最合适的那一颗。“有时候一坐下来就是好几个小时,顾不上喝水吃饭,一心想着把这道工序完成好,一天下来,也只能完成画卷的一小部分,非常考验手工艺人的耐心和细心。”

桂林石画,以石代墨,技艺融各家之长,通过嵌、贴、点、线、面、铺、撒、绘兼备,工整秀丽的线条配合块面,借助写实、夸张、抽象手法创作出诸多栩栩如生的艺术形象,作品既有桂北卵石镶嵌古朴粗犷浑厚、百宝嵌华贵绚烂之美的特性,又有传统美术清新典雅,意境空灵清旷的风格。

除了常规做于纸上的石画,邓凤竹及其团队还将石画在不同载体上进行呈现,如做于扇子上、瓷盘上,茶壶上……数以万计的石头碎块在匠人的巧手下,成了一件件形态各异的石画作品,焕发光彩。

与“石”俱进

用有“生命”的石头“讲故事”

在邓凤竹看来,桂林石画的内涵为——以取之自然的方式描绘自然,以“石韵之美”展现风景之美。

“历经岁月洗礼的石头,每一块都是时间的记录者,它们的纹理是岁月的年轮。用桂林本地特色石材记录桂林故事,展示桂林人民的热烈与浪漫。”同为桂林石画市级代表性传承人吕珊蔚说,美丽的桂林山水为桂林石画的创作提供了优越的条件,石画创作的许多灵感、素材都来自桂林美丽的传说,来自桂林区域地理环境氛围和桂林深厚的文化底蕴。“桂林石画以反映桂林山水自然景观、民俗民风、历史文化等题材的作品为代表,象鼻山、黄布倒影等都是桂林石画艺术创作的源泉,承载着创作者对桂林无限的热爱。”

吕珊蔚表示,选取本地石材来再现本地风光,让桂林山水能够被“带得走”,这是十分具有意义的事。

作画用的漓江石、桂林鸡血玉,邓凤竹和吕珊蔚都尽可能地亲自到漓江河床和开采地去挑选,而一幅稍大些的作品动辄就是成千上万颗石头,来回跑几趟是常有的事。为了找到适合的材料,两人走遍了桂林的山川。

在一次设计石画的过程中,邓凤竹敏锐地发觉,宝石画既有国画的韵味,又有油画的意境,与桂林山水的气质不谋而合,充分利用质朴的漓江石沙和华丽的宝玉石,运用中国画焦点透视结合散点透视构图,能够让石头与绘画完美融合,使得造型灵动、多变,构图结构严谨、饱满,达到工致传神、雅俗共赏的效果。

此外,在画作内容方面,他们也不断推陈出新,紧扣时代发展脉络。1999年,作为主创人员,邓凤竹和团队共同参与设计、制作的大型宝玉石画《八桂欢歌迎归雁》,从200多件竞选作品中脱颖而出,被选作国礼赠送澳门回归,现收藏在澳门博物馆里。

2021年,邓凤竹设计的名为《奋斗百年路 启航新征程》的石画,是以壮锦针法、桂林象鼻山等为创作元素,大胆运用画中画的视觉效果及对比鲜明的用色,生动诠释在党的领导下广西的壮美山水、繁荣景象。

多年来,邓凤竹及其团队创作的作品多次获得了国家级、自治区级、市级金、银、铜奖,还有广西发明创造手工业创新成果奖等40多项自主知识产权成果。现有设计各类石画图纸(人物、花鸟虫鱼、山川景色等)各种规格尺寸300多张。

2018年,桂林石画获第三届“中国创翼”创业创新大赛全国总决赛专项组三等奖,并作为广西优秀项目的唯一代表进行展示。同年,桂林石画项目被列入第五批桂林市级非物质文化遗产名录。

桂林石画市级传承人王勇告诉记者,团队还研发出适合游客制作的漓江石画体验装,让游客可自己完成可带走的“桂林山水”。

不仅如此,近年来,团队接到了许多海外的石画订单,越来越多的外国朋友开始关注桂林石画这一非遗工艺。

“我们计划2024年底在美国拉斯维加斯举办一场桂林石画作品展,让石画走向世界。将中国传统非遗文化故事讲给全世界听。”邓凤竹对此充满期待。

“石”分给力

以“非遗+就业”助残逐梦

邓凤竹出生在桂林市兴安县白石乡,从小就患有小儿麻痹症。石画创作让她体现了自我价值、实现梦想,她也萌生出一个想法,通过石画帮助残疾人搭建起文化艺术就业创业的“梦工厂”。

为此,2014年时,她与吕珊蔚,王勇创办了桂林惠仁残疾人辅助性就业工场,这也是桂林市残疾人辅助性就业机构,对全广西的残疾人提供免费就业培训。

“残疾人文化产业这块是比较欠缺的。”邓凤竹坦言,创办石画工作室为残疾人群体提供帮助,虽然力量有限,但是就像桂林石画带来的启示,一颗小石子虽不能构成一幅画,但千千万万颗小石子汇聚在一起,也许就能绘就光彩夺目的画卷。

她表示,制作石画对作画者的身体素质没有太大要求,只要认真细致就好,残障人士愿意学习,机构的培训人员就会免费传授他们石画技艺。

记者看到,在工作室里的展示柜上,摆放着许多残疾学员的石画作品,其中有些作品曾在广西获得过奖项,这让邓凤竹感到十分欣慰。

邓凤竹告诉记者,2021年,她带着残疾学员前往南宁参加石画展览。当时,他们的作品受到了整个展厅的关注,一个上午,他们带去的石画就被顾客抢购一空,许多顾客特意到他们的展区称赞学员。

目前,机构已经培训300多名学员,有近20名残疾学员留在工作室上班。邓凤竹骄傲地说,通过学习,很多残疾学员找到了自信。

邓凤竹及团队一直行走在推广桂林石画非遗技艺的路上。现在,桂林石画已入校本课程,团队与桂林市三所小学、一所大学建立研学教育基地,教学达数千人次。同时,为宣传普及桂林石画传统工艺,团队积极参加各种展演和赛事活动100多场,并与企业合作,接待企业组织的从外地来桂旅游客人进行漓江石画体验共计300人,收到了良好的效果。另一方面,团队长期与青普文化行馆·阳朔云庐馆,阳朔居山会合作旅游研学漓江石画体验,每周一到二场,每场参与人数20到30人不等,受众主要分布在广西桂林、南宁、河池等全国各地及世界各地到桂旅游人员。

桂林石画,让桂林风光有了新的传播途径,同时为残疾人提供了更多的就业机会,从而赋予了石头温度和生命,也赋予了桂林旅游文化市场新的活力,让桂林文化走出广西、走向全国、走向世界。