看岭南大地,风光这边独好

桂林日报

2024年07月24日

站在解放桥上北望,今天的漓江西岸早已不见当年盐商忙碌的身影,但历史就是这么走过来的。

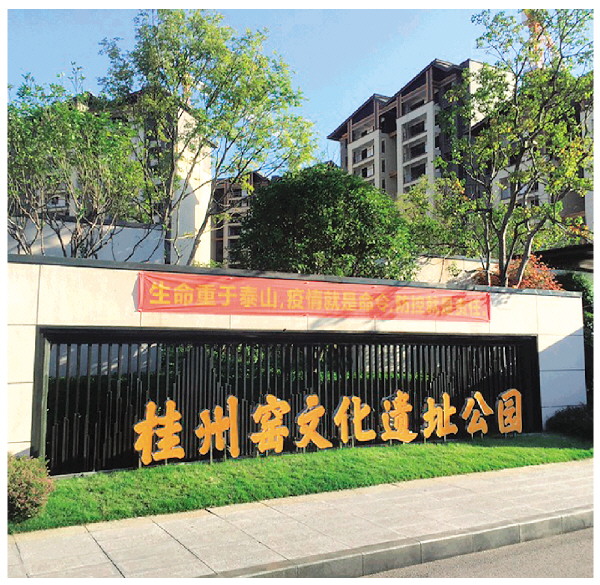

位于瓦窑片区的桂州窑文化遗址公园,默默地讲述着唐宋时期桂林陶瓷业的发展盛况。

□本报记者杨湘沙 文/摄

如前所述,因为操持马政颇有成效,因为和名将韩世忠的“酒仗”,北宋的最后一个状元沈晦给我们留下了深刻的印象。

沈晦对桂林的贡献不小,既能下沉基层,提出治理县政的好建议,又能凭状元郎的文才给桂林的教育带来助力,深刻影响到桂林城的精神层面。而他几番浮沉的宦海经历,屡败屡战,如同打不死的小强,也让人惊叹他超乎寻常的毅力。沈晦当时操持的广西马政,因为总是超额完成朝廷下达的买马任务,被人称为“继者皆不能及”,评价相当高。

之前我们也聊到过,虽然南宋每年都要从广西购买数以千计的马匹,但分配到一线作战部队的却并不多——好马大部分给了皇帝的亲兵去装点朝廷门面了,不过这也符合南宋皇帝的德性——导致岳飞们的军马数量明显不够,往往还要靠虏获敌人战马来壮大自己的骑兵。

沈晦当时倒没这个麻烦,他不用像岳飞的军队那样靠抢,而是靠钱袋子就把这事给办了。实际上贯穿整个南宋,广西的军马都是花钱买来的。这个钱袋子,就是盐政。广西的盐政和马政一样,堪称当时广西经济的两大支柱性产业,盐业的发达,除了给官府提供行政办公费用外,也给南宋军马交易的顺畅运作提供了坚实的资金保障。

聊南宋广西和桂林的经济状况,离不开马政,同样也离不开盐政。这两样东西,都深刻影响着桂林人民的生活。

盐街故事

“广南商贩到,盐石雪盈盈。”

这两句诗,真实反映出了宋代广西的食盐在北运过程中到达集散地桂林时的盛况。现在年纪大一点的桂林人,都还记得在今天的东西巷位置,漓江西岸,曾经有一条盐街。当时的盐街虽然街道狭窄、房屋老旧,但住在那里的居民,十个有九个家境还不错,至少祖上曾经不错过。如同一位老去的美人,尽管芳华不再,眉眼间依稀却还能看出当年的风韵。

盐街位于靖江王城东面的城墙外,呈南北走向,北至伏波门,南抵水东门,大抵就是今天的解放桥到伏波山沿江一带,通过江南巷与东巷相连。这条街因为经营食盐生意而繁华,如你所知,食盐不易变质,且便于运输,因此吸引了众多盐商在此聚集。这条盐街不仅因盐铺、盐商聚集而得名,还因其在抗战年代的重要性而广为人知。据说,在抗战期间,湖南、江西一度靠经由桂林漓江北上的广西盐才得以渡过难关,盐街街道上的盐商号也曾增加到四十多家。不过,1944年日寇入侵,三十余万担盐毁于战火,盐商元气大伤,生意慢慢凋零,盐街也就逐渐没落了。

现在一些资料的记载,桂林盐街的历史可以追溯到明清时期,当时桂林是省城,商气重人气重,盐街小巷成为最具商气的地方之一。盐街见证了桂林商界百年兴衰,演绎了无数商界精英的创业史,是许多人闯荡江湖的起点和终点。清末时期,盐业巨商的运盐船队从梧州溯桂江至桂林,自水东门上至行春门江岸,成为卸盐码头,沿岸约500米地段成为贮盐之地,并由盐场、盐栈而逐渐发展为盐街。

实际上,可能很多人不知道,这条街在宋朝时就曾经达到过自己的巅峰,尽管当时还未被官方正式命名为盐街。这条街上,当时据说有百分之八十的居民都在经营盐业,剩下的百分之二十,大概就是从事和盐业相关的行业了,比如说经营杂货,或者为盐商们提供食宿等等。至于夜晚为盐商们提供些娱乐活动,想必也是有的,卖点夜粥、吹拉弹唱一番,也能增色不少。因此可以想象,当年这里有着怎样的人流量,有着怎样熙熙攘攘的繁盛景象。

因为有漓江这条水运大动脉的存在,史料记载,从唐朝开始,盐街这一代区域,一直是桂林城商贸活动的主要场所,到得宋朝,更是因为盐政的发达,成为岭南的商贸中心。来桂林,不到盐街一观,就像今天的夜场发烧友到香港旅游不去兰桂坊打个卡一样的不可思议。盐街的这一繁华局面一直延续了近千年,直到新旧世纪之交才随着城市的发展逐渐退出历史舞台。有上了年纪的老人回忆说,上世纪末盐街还在的时候,在那条街上走一遭,空气中依然飘荡着咸咸的味道,如果再起点风,咸风扑面而来,你甚至会有置身海边的错觉。

历史总是有惊人的相似之处,如前所述,抗战时,湖南、江西的食盐要靠广西盐救急,而宋朝时,这一幕也曾出现过。

孩子没娘,说来话长。南宋以前,江南的食盐主要依赖江淮,宋室南渡后,情况有了变化。随着全国经济重心的南迁和江南经济的迅速发展,都城临安所在的西湖一带人口极速增长,对食盐的需求量暴涨,这让江淮的供给变得捉襟见肘起来。无奈之下,从宋高宗开始,就下令广西盐北上救急,以解决西湖一带的吃盐难题。

南宋建炎至绍兴初年间(1127—1135年),也就是高宗刚上位的那几年,农民起义军杨幺控制了洞庭湖,让传统的淮盐南运湖湘的通道被掐断。那几年间,湖南吃盐,就更只能依赖岭南供应了。宋室南渡,淮盐本来就紧张,运输道路又被阻,但也不能让湖南人民口中淡出鸟来吧?于是,广西盐水陆两用,同时往湖湘一带运。水路走桂江经灵渠入湘江——你看看你看看,又看到我们的灵渠了。陆路则由贺县入湖南江华、临武、桂阳等地,湖南吃盐的问题顺利解决。

杨幺的风头很快就过了,但经此一事,广西盐的重要性却被宋高宗看在了眼里,遂下令广盐继续大量北上,不但要保证湖南,还有一部分进入了西湖一带。

应该说,这是件好事,因为以前广西的盐管理严格,只能在岭南地区自产自销,该交的税却一点都不少。广盐北上后,销路广了,自然是好事,毕竟贩盐所得也是各级政府财政收入的重要来源。而且,贩盐途中所拉动的产业链,也为民间提供了不少就业机会。当然,还有一个很重要的原因,就是有了日益壮大的盐业支持,十分烧钱的广西马业才不至于成为无源之水。

于是,当时的桂林,就出现了“万舸千艘满运河,人人尽道报公卤”的水路贩盐盛况。

史料记载,当时仅供应湖南衡阳一带,每年可卖盐八万箩,每箩一百斤,钞钱五缗,年收入四十万缗,也就是相当于四十万两银子。其中,八万四千缗给了广西经略司买马。广西买马、运马的钱,这不就有了吗?

大河有水小河满

宋朝的军事力量明显不如唐朝,在与北方少数民族的争斗中,一直处于下风,最后甚至不得不南渡建立南宋,另起炉灶,偏居一隅。但现存资料和数据表明,宋朝的经济发展水平和经济总量,却强过了唐朝不少。

知名学者黄仁宇在《中国大历史》中曾评价说:“公元960年宋代兴起,中国好像进入了现代,一种物质文化由此展开。货币之流通,较前普及。火药之发明,火焰器之使用,航海用之指南针,天文时钟,鼓风炉,水力纺织机,船只使用不漏水舱壁等,都于宋代出现。在十一、十二世纪内,中国大城市里的生活程度可以与世界上任何其他城市比较而无逊色。”

说不逊色于他人,以当时宋朝的发展程度来说,显然是保守了。在海外汉学界,许多学者都相信,宋代已出现了近代化转型。而在真实国力上,宋代也确实当得起史学家们的溢美之词。

以城市发展最重要的人口数量来说:宋朝最盛时期人口突破一个亿,比唐朝鼎盛时期的五千万多了一倍,即使南渡后的南宋,人口也有六千万,还是比国土面积更广阔的盛唐时期多。

就货币发行量来看,唐朝和宋朝的铸币量相差近20倍,这还不包括宋朝政府发行流通的纸币,还有大量的黄金、白银流入商品领域。一年就这样了,几十上百年的积累下来,有人说,宋朝比唐朝的经济总量强过千倍。还有人更厉害,通过黄金价格折算,计算出北宋的人均GDP达2280美元!这个数据真伪如何暂且不去考究,况且还有南宋北宋之分也会带来一些出入,但确实有许多西方学者认为,当时正处于中世纪早期的一位欧洲封建领主的生活水平可能还比不上东京城里一个看城门的士兵。

以大城市的数量来看,唐朝鼎盛时期,人口超过10万以上的城市有17座(桂林不在其中,有点遗憾),而北宋末年超过10万以上的城市竟然达到52座,当时东京(开封)人口不下200万,远超唐代的长安、洛阳两大都市,堪比现代城市规模。

这个时候,桂林什么状况呢?北宋初年,按照《太平寰宇记》的记载,桂州有主户“一万六千七百一十九户”,客户“七千七百五十九”,加起来两万多户,按照一户五口人计算,桂州也就是桂林已经超过了十万人。到了南宋,随着南迁人口的增加,桂林城的人口数量应该只增不减。不过,北宋的这个人数到底是城市人口,还是把县域人口也计算在内,留待专家仔细研究。但南宋时,毫无疑问,桂林应该进入到了这52座一线城市之列的。

有本地学者认为,从这些资料数据来看,宋朝在某种意义上来说,确实已经触摸到了中国古代社会发展的天花板。而这段时期的桂林,又堪称南宋的大后方,甚少战火波及不说,还在经济上迈出了比唐朝时更大的步伐,有陈尧叟开了个好头的苎麻业,再加上后来的马纲和盐政,以及手工业和商业的繁荣,桂林在整个宋朝时代经济和社会大发展也就在意料之中了。

大河有水小河满,有了宋朝经济繁荣这个大背景,制度到位的桂林当时的发展速度确实不可小觑。

金兰瑞露相逢,胜却人间无数

宋朝时中原人口的大量迁入,不仅为桂林带来了劳动力,还带来了先进的生产技术。来自中原的移民,没吃过猪肉还没见过猪跑?到南宋时,这一移民潮更是庞大,硬生生把桂林的农业生产提升了数个档次。

采用更先进、更有效率的牛耕代替人力,就是最典型的一个例子。桂北地区,早期也是有牛的,也会用来耕田,但大家养牛的水平不行,又要牛儿跑,又不给牛吃草,等同于自生自灭一样,其畜力不足不说,生老病死也都是望天打卦。“其耕也,先施人工踏犁,乃以牛平之”,啥意思?放开牛,让农民自己先上,差不多了然后再上牛。为啥?“耕牛不胜负犁”,牛的体能还不如人,满村的人自己干活翻地,然后,等着吃牛肉?这一尴尬状况在宋朝中后期得到了根本性的改变,以写下《岭外代答》一书的周去非为代表的中原人士,把江浙一带栏喂野牧的养牛方法带了进来,动作不大但效果绝佳,于是桂州地区的农业生产效率得到了彻底的提升,耕牛也成了宝,不再满村人眼巴巴地打听谁家的牛不行是不是可以吃肉了。

当然,开塘造湖、疏浚渠道,充分发挥灵渠和相思埭这两条运河的灌溉作用,也在桂州地区的农业生产中发挥了关键作用,具有示范效应。我们前面讲过的以李师中为代表的众多地方官员,就在灵渠等河道水塘的疏浚中做出过重要贡献。

百姓有粮,心里不慌。吃饱了肚子,解决了基本生存问题,百姓们才有可能在手工业方面投入更多精力,以便让日子过得更好一些。陈尧叟主导的苎麻种植业开了个好头,让苎麻这种在桂林和广西遍地都是的植物产生了新的价值。现如今,在桂林地区的荒郊野岭里,仍常见到野生苎麻的身影,只不过时代不同了,老百姓一家人吃着火锅、唱着山歌就把苎麻布给纺出来的景象是看不到了,但在当年,在增加百姓家庭收入方面,这苎麻可是立了大功的。

宋朝时代,广西已经有金、银、铜、铁、锡、丹砂和水银的开采。家里有矿,慌什么慌?这些个矿的开采,里面也许涉及很多的不公平,但无疑又是多余劳动力解决生计问题的一条出路。

生活不好,酒可以解忧解乏,治疗抑郁症;生活好了,酒可以助兴,让人感觉生活更美好。桂州的酿酒业也在宋朝达到了一个高峰,周去非曾经记录道:“广右无禁酒,公私皆有美酿,诸处道旁率沽白酒,在静江尤甚,行人以四十钱买一大白。”四十个铜板买一大杯,杯有多大?不好估量,但应该不算便宜,毕竟京城中普通人当时一天的伙食费也就是三四十钱而已。而行人买得起,只能说明当时桂州的消费能力不低。

这些酒中,以桂州出产的“瑞露”最为有名,并且早就冲出桂州,走向全国了。著名的范成大来桂林任职前,出使金国时喝过金国宫中的名酒“金兰”,评价颇高。“及来桂林,而饮‘瑞露’,乃尽酒之妙,声震湖广。则虽‘金兰’之胜,未必能颉颃也。”颉颃,不相上下的意思。这话中的意思是说,相比起金兰,瑞露更胜一筹,让人惊诧,不敢轻信。不过,这是范成大自己说的,还写进了书里,因此可信度极高。

瑞露这个牌子,桂林没有好好用上,其实是有些可惜了,不然千年老酒的名头,不知要倾倒多少酒客,又岂能让酱酒之类的独美。今天桂林的大街小巷甚至偏远乡下,仍然有不少酿造纯米酒的小作坊,慢慢寻访、咂摸,也有不错的出品,和当年的瑞露相比如何?不敢妄评。只是民间酿酒,给老百姓提供了又一条生路,那却是大家都看得到的。从“广西公文包”现在在全国这么有名,我们大抵也能知道当时桂州的酿酒业给广西经济所带来的活力。

至于陶瓷业,在宋代也是桂林最重要的手工业之一,考古工作人员统计,新中国成立后,在桂林地区总共发掘出近十个宋代桂州窑址,占整个广西宋窑的一半以上。这些宋窑,又提供了多少就业机会呢?当时的桂州大地上,想必那人间烟火气还是真的十分旺。

能反映当时桂林各行各业蓬勃景象的,值得一提的还有些小东西,比如说当时桂州的毛笔、席子、腰鼓等。作为文人帅臣,范成大对桂州笔尤其推崇,“静江府羊毫笔则绝佳,盖驰声于湖广也”。这评价,顿时让人想到了他对瑞露酒的看法。

尽管文人的话通常都有夸张的成分在内,但你至少也要信一半吧?从之前的描述中,是个桂林人,但凡有点想象力的,都可能会对宋朝时桂林经济文化的发展盛况与有荣焉。