“国歌之父”田汉:抗战文化城里的“戏剧兵”

桂林日报

2024年06月25日

图①:“国歌之父”田汉。 (资料照片)

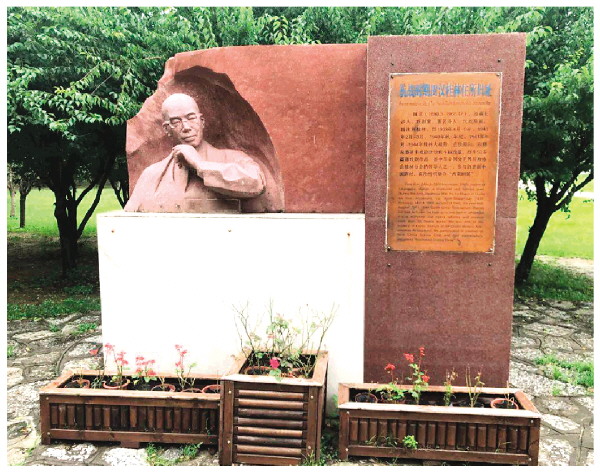

图②:七星公园内的“田汉桂林住所旧址”。记者张苑 摄

图③:穿山公园内的“岁寒三友”雕塑。从左往右依次为:田汉、欧阳予倩、徐悲鸿。记者张苑 摄

□本报记者 张苑

他是国歌《义勇军进行曲》的词作者,也是中国现代话剧的开拓者、戏曲改革运动的先驱者。

他曾在乱世中“邂逅”桂林这座美丽的城市,漓江之畔留下了不屈抗争的身影。

他是“国歌之父”田汉。1939年到1944年,他先后四次来到桂林。他与欧阳予倩一起组织领导西南剧展、创办和主编《戏剧春秋》月刊、创作了一批有影响的剧本,在桂林文化城这个特殊的时期做出了重要贡献。因此,他被称为文化城里的“戏剧兵”。

在那个战火纷飞的年代,山水甲天下的桂林为田汉提供了暂栖之所和战斗的舞台,而他也把桂林山水的灵气和神韵融汇到自己的戏剧和诗词创作之中,用文艺的方式激起了广大民众奋起抗战的力量。

四次到桂

他与桂林城结下情缘

田汉自五四运动起,就投身于反帝、反封建的新文化运动。他早年留学日本,1921年回国后,与郭沫若先生等人共同组织创造社。后创办南国艺术学院、南国社,主编《南国月刊》,并参加话剧创作与演出实践,推动了中国革命戏剧的发展。1930年前后,田汉参加中国民权保障大同盟、中国左翼作家联盟(并任执行委员)。1932年加入中国共产党,任“左翼剧联”党团书记,中国共产党上海中央局文化工作委员会委员,同时写了大量作品,以鲜明的革命立场和强烈的爱国主义精神鼓舞人民进行革命斗争。

抗战时期,田汉先后在长沙、重庆、桂林等地生活和工作,其中,在桂林的时间最长。他先后四次来到桂林,在桂林山水间留下了许多诗歌和戏剧作品。

1939年4月,田汉带领平剧宣传队来到桂林工作,这是他第一次到桂林。当时他住在五美路的一间小楼上。一次,桂林戏剧改进会召开会议邀请田汉参加,他在会上指出:“旧戏负有动员广大群众之任务,一定要把许多革命事实表演在舞台上,才不失为历史剧之意义。”当时,平剧宣传队在田汉的指导下排演了许多新编或经过改革的剧目,如《新雁门关》《新儿女英雄传》《江汉渔歌》《梁红玉》等,其中有不少是田汉的新作。平剧宣传队不但演出的剧目内容新颖,能够鼓舞士气,而且作风也为之一新。“把舞台当作炮台,把剧场作为战场”成为当时平剧宣传队的口号。演员们以战斗的姿态演出,给桂林观众留下了深刻印象。

1940年2月,田汉第二次到桂林。那次他从广西前线昆仑关返回长沙,途经桂林,稍作停留。在桂林,田汉见到了老友欧阳予倩,两人畅谈戏剧改革的话题,欧阳予倩还邀请田汉到南华戏院观看了桂剧《桃花扇》,当时扮演李香君的是桂林名演员尹羲,她演出时情感充沛、慷慨陈词,痛斥南明小朝廷粉饰太平、卖国苟安、欺压善良百姓的行为,引起了观众的强烈共鸣。田汉在看了演出后激动不已,当场赋诗:“无限缠绵断客肠,桂林春雨以潇湘。善歌常羡刘三妹,端合新声唱李香。”田汉还在诗前附小序表达此次途经桂林的心情:“三月八日,以予倩兄邀请观近作《桃花扇》,所感甚多,归寓就枕。舞姿歌声,尚馨魂梦,春雨不止,成短章数绝录呈倩兄,藉倩教益,时汉方偕友人数辈,访昆仑关归,过桂林将归长沙,与倩兄数年不见,握谈剧运,契合极多,亦近来难得快事也。”这次,田汉在桂林停留了不到一个月便返回长沙。

1940年秋,田汉第三次到桂林。田汉此次在桂林最重要的活动是与欧阳予倩、夏衍、杜宣、许之乔等一同创办大型戏剧月刊《戏剧春秋》。《戏剧春秋》于这年的11月1日创刊,田汉亲自写了“发刊词”,他强调:“戏剧是宣传抗战的重要武器。”《戏剧春秋》这份刊物介绍抗战戏剧理论、提供抗战剧本,还交流戏剧工作方面的经验,对推动桂林的戏剧运动起到了积极作用。年底,田汉离开桂林去重庆,到重庆后,田汉还是坚持为《戏剧春秋》约稿。

1941年8月,田汉第四次到桂林。此次是应杜宣的邀请到桂林支持新中国剧社。与前三次来去匆匆、临时落脚不同,田汉这一次是携老母幼女一同移居桂林,一住就是三年。这三年里,田汉在桂林充分绽放他的才华,用生命之火点亮了激情燃烧的桂林岁月。

1944年2月—5月,他与欧阳予倩等进步文化人士一起筹办的西南第一届戏剧展览会在桂林盛大举行。此次大会展示了中国西南地区戏剧运动的成果,促进了戏剧界的团结,为迎接抗战胜利作了准备。1944年8月,因工作需要,田汉离开桂林,经柳州赴重庆。

豪情满怀

他以戏剧为媒唱“战歌”

1941年,田汉到桂林后安顿好家人,就立即投入新中国剧社的创建活动中。剧社公演的第一个戏,是陈白尘新编的五幕话剧《大地回春》,杜宣任执行导演。为了给新中国剧社顺利打开局面,田汉被破例挂上了导演的头衔,这是对剧社的巨大支持。《大地回春》的演出,不但为剧社打响了第一炮,同时也为秋风萧瑟的桂林带来了几分春意。从此,戏剧运动,特别是一度沉寂的话剧运动在桂林的舞台上“复活”了。

在那个艰苦的抗战岁月里,田汉旅居桂林的生活是清苦而困顿的。田汉要用一支笔挑起一家八口人的生活重担,还要顾及新中国剧社成员们的温饱,处境十分艰难。但他始终豪情满怀,投身到导演、创作和各种文化活动中。

当时桂林的文艺界,许多人对田汉工作的激情与效率叹为观止。经常是天一亮,田汉就一个人跑到七星岩,找个安静的地方坐下,写文章、编剧本。为了帮新中国剧社渡过难关,他以创作和排练同时进行的方式高效赶写剧本《秋声赋》。他每写好一部分,剧社就赶紧刻蜡纸、油印,交给演员排练。排完了一部分,剧社就派人到田汉家里坐等剧本,紧张的节奏如同行军打仗。后来,为了缩短刻印的时间,田汉干脆自己拿起了铁笔,直接在蜡纸上写剧本。剧本写好后田汉曾写诗表达创作的紧张过程——“银牙咬碎血尤鲜,错节盘根见杜宣。待得风雨鸡鸣日,唱出秋声赋一篇。”

田汉五小时赶写《双忠记》的事,也在桂林传为奇谈。当时,田汉计划为张同敞的纪念会创作京剧《双忠记》,纪念矢志抗清、以身殉国的张同敞和瞿式耜。但由于手头事情太多,到了纪念会当天他才想起还没写剧本,于是他从上午十点半到下午三点多紧急加班写剧本。他一边写,演员一边排练,当晚《双忠记》就成功上演。虽然临时突击在文学创作中并不提倡,但田汉的突击创作是为了适应抗战时期独特的需求,而且田汉在紧急的状态下激发出了过人的才华和超强的创造力。他说创作的《秋声赋》和《双忠记》都得到了桂林观众的喜爱。

田汉在桂林期间,还写了不少有关戏剧方面的论文和文艺作品,据不完全统计,至少有五十篇。在抗战后期,田汉还主持过中华全国文艺界抗敌协会桂林分会的工作。在他的领导下,协会在桂林开展了许多活动,他自己也经常到各单位做学术报告和演讲,使桂林的文艺运动在斗争中不断前进和发展。

1944年7月,日寇压境,桂北吃紧。田汉挺身而出,组织成立了桂林文化界抗战工作协会,发表了《怎样建立我们的心防》这篇激动人心的报告。于是,桂林很快就组成了文化界抗战工作队,开展街头宣传和募捐活动支援抗战。7月底,抗战工作队奔赴桂北前线,田汉任副总领队,一大批“文化兵”来到兴安、全州等地,开展抗日救亡宣传并慰问前线战士。在抗战工作队出发之前,田汉连夜赶写了激越昂扬的队歌:“战旗在飘荡,号角声声悲壮……祖国在呼唤。让我们再出发,再出发!再歌唱,再歌唱!直到祖国的原野,洋溢着自由的光芒!”

情系漓江

他的诗句里充满赞美

秀美的漓江,是桂林的“灵魂”。对于田汉这样一个浪漫的剧作家、诗人来说,充满柔情和诗意的漓江一定给他带来了许多创作灵感。

在桂林的那段激情岁月里,田汉除了写剧本,还创作了大量的旧体诗,记录在桂林的生活片段与感受。在这些诗作中,反复提到漓江,可以看出他对美丽的漓江有着深深的喜爱与眷恋。

1942年,田汉与夏衍等人从香港脱险,抵达桂林后,欧阳予倩招待他们。田汉感到朋友们在战乱年代能在桂林这样一个诗情画意的地方相聚,是一种幸运,因此他即席赋诗:“高歌一曲动华宴,老凤新声似昔年,碎玉正悲香岛远,掀环何幸桂江边。”

1942年5月,欧阳予倩53岁寿辰时,田汉为其赠诗。诗中描述了两人在桂林漓江边一起看董莲枝唱梨花大鼓的感受:“漓江同诉董莲枝,艺事精时鬓已丝。一曲梨花两行泪,灵均辞赋少陵诗。”

田汉有着诗人的浪漫与豪放,他经常在与朋友们的聚会上赋诗抒怀。一次,他在熊佛西家里,把朋友们畅谈三国英雄的趣事题写在墙壁上:“意气扰如烟气浓,只怜无酒论英雄。春风欧亚吹腥血,谁向漓江起卧龙。”

心里装着漓江,多次把漓江写入诗句。田汉的“漓江情缘”显而易见。

不仅如此,在田汉旅居桂林期间的话剧创作中也可以看出,漓江不仅是他创作的内容,还是他创作的灵感源泉。

1939年田汉第一次到桂林时,正值日军飞机连续轰炸桂林,为了救济难民,田汉带领平剧宣传队发起义卖公演。在公演当天,田汉有感而发,赶写了控诉日军暴行的剧本《怒吼吧,漓江!》。

田汉抗战时期的代表剧作之一《秋声赋》,就是以风景如画的桂林山水作为背景,写了诗人徐子羽在抗战中成长为一名意志坚定的人民作家的故事。当时田汉生活在秋风萧瑟的桂林,清澈流淌的漓江水给他以灵感,《秋声赋》中,主人公徐子羽把家安在漓江边上,美丽的象鼻山推窗可见,江畔的竹子苍翠欲滴,漓江船夫的歌声随时入耳。剧中,从重庆来的朋友觉得这样优美的居住环境是“种竹如培佳子弟,卜居恰对好河山”,他对徐子羽的太太说:“人家说‘桂林山水甲天下’,你们这儿又是桂林山水最好的地方,这已经算是你们清福不错了。”

此外,田汉写的剧本《双忠记》取材于桂林的晚明历史,剧中最感人的片段是张同敞和瞿式耜以身殉国,在漓江之畔的叠彩山下慷慨赴刑。

在那个战乱的年代,田汉旅居桂林的生活是艰苦的,然而,有这片美丽山水的陪伴,为他的生活增添了几分美好与诗意。

如今,在桂林七星公园内的月牙楼下,立着一面“田汉桂林住所旧址”纪念墙。他的塑像栩栩如生,目光中带着坚定与从容。

在桂林山水间度过的激情岁月,是田汉人生中重要而珍贵的一段经历,而他的到来,也为桂林增添了一抹亮丽的色彩。

岁月无声,时光有痕。桂林人不会忘记,这位“国歌之父”曾在这里留下的点滴足迹,以及他在漓江畔咏唱的动人“秋声”。