新中国剧社的来龙去脉

桂林日报

2024年05月16日

图①:抗战期间新中国剧社社员合影。

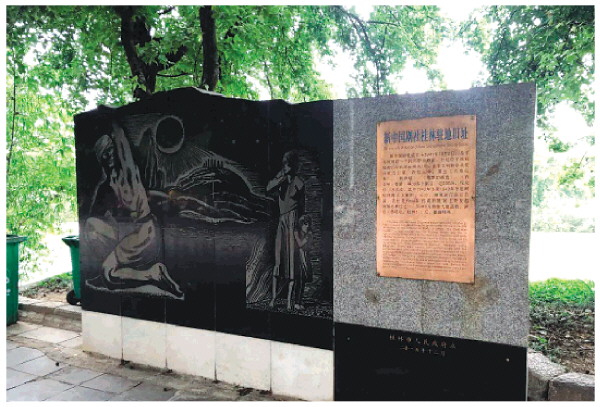

图②:位于福隆园附近漓江边的新中国剧社旧址纪念墙。(本文图片均为资料图片)

□黄伟林

回眸历史已风烟。曾被认为是“唯一的人民剧团”的新中国剧社,如今鲜为人知。这个“把中国戏剧文化启蒙运动的责任,放在自己肩上的团体”,“大后方第一个把握人民现实生活的话剧团体”,几乎已经被今人遗忘。然而,当我们回首中国现代戏剧史,聚焦“中国戏剧界空前盛举之西南第一届戏剧展览会”,就会发现新中国剧社忙碌的身影。作为西南剧展的两个发起单位之一,新中国剧社对于西南剧展的重要性不言而喻。

李文钊

新中国剧社成立于1941年6月,这个已经被人们淡忘的戏剧团体,是由一个更加鲜为人知的人物所创立。这个人物姓名李文钊。

抗战时期活跃于桂林文化城的文化人,绝大多数都是外省籍人士,李文钊却是少有的例外。他是土生土长的桂林人,1921年毕业于广西省立法政专科学校法律系,五四时期曾与其胞弟李征凤发起成立“新中国学社”,1925年加入中国共产党,1926年被选送莫斯科孙逸仙大学学习,1929年回国后与党组织失去联系,1932年淞沪抗战爆发,李文钊从上海回到桂林。

李文钊的父亲李冕英与李宗仁的母亲有亲缘关系,李宗仁称李冕英为表舅。因此,李文钊与李宗仁有表兄弟的关系。

回到桂林的李文钊在李宗仁的关照下担任广西第四集团军总政训处宣传科科长,全面抗战爆发后,又担任当时著名的国防艺术社社长。在李文钊的领导下,国防艺术社的抗战文化活动卓有成效,在全国范围产生了较大影响。

1940年,李文钊被免去国防艺术社社长职务。然而,李文钊自青年时代就热爱戏剧,早在广西省立法政专科学校时期,他就成立了法专剧团,编写过《朝鲜亡国痛史》的剧本,参与过该剧的演出。这种青年时代的戏剧经历使李文钊有很深的戏剧情怀。1938年,李文钊曾经在他主编的《战时艺术》发表《今后的》一文,认为:“今后的《战时艺术》要使关于戏剧、歌曲、电影、绘画、木刻……等各艺术部门研讨或创作的文章,得一个适当的比重。但无疑的戏剧的重量是特殊的,因为在目前救亡宣传工作中,戏剧占着一个最主要的地位。”失去国防艺术社这个戏剧平台之后,李文钊决定独立创办一个民营剧团,实现其戏剧梦想。

凭着自己在桂系中的特殊身份,1941年初,李文钊顺利地以“新中国剧社”之名办好了社团登记手续,领取了执照。

然而,独木难支,戏剧作为综合艺术,完全不是个人能够开展的,新中国剧社完成了社团登记手续之后,李文钊开始寻找他的戏剧合作伙伴。

杜宣

江西九江人杜宣1932年在上海加入中国共产党,1933年加入中国左翼戏剧家联盟,1937年从日本回国后参加新四军战地服务团,在江西从事戏剧文化工作。1939年夏天,国民党突然袭击新四军驻平江通讯处,正在吉安的杜宣在江西省委的安排下,乘坐抗敌演剧九队的车子离开吉安到湖南衡阳。1940年春天,欧阳予倩筹建广西省立艺术馆,邀请杜宣加盟,杜宣从衡阳到了桂林。

在桂林,杜宣第一份工作是在广西省立艺术馆。

除了广西省立艺术馆,杜宣还参加了《戏剧春秋》编辑部的工作。这个刊物是抗敌演剧四队、五队、八队和九队四个队集资筹办的,田汉、夏衍、欧阳予倩、许之乔和杜宣五人担任编委,田汉担任主编。

1941年初,皖南事变发生,杜宣已经做好撤退香港的准备。恰在这时,李文钊找到杜宣,希望他主持新中国剧社的工作。

皖南事变对当时的中国有深刻的影响,用田汉的话说就是“中国内部不幸的分裂之端已肇,救亡青年们心情都是非常灰暗的……”田汉所说的救亡青年包括了杜宣、严恭、许秉铎、石联星等人,他们原来大都在演剧队工作,到桂林后有的加入了广西省立艺术馆,而广西省立艺术馆中与他们持不同政见的人,对他们构成了压力。

当时桂林七星岩附近有好几家露天茶园,它们成了这些救亡青年警报时间的“文艺沙龙”。这些救亡青年因为在广西省立艺术馆受到排挤,聚到一起的时候,自然会商量出路,探讨如何打破当时的僵局。

杜宣向党组织汇报之后,决定接受李文钊的合作邀请。1941年6月,杜宣、许秉铎、严恭、蓝馥馨、许之乔、石联星、张友良、徐光珍、岳勋烈、姚平、孙捷等救亡青年脱离广西省立艺术馆,齐集在李文钊租来的位于漓江东岸福隆街的一幢简陋狭窄的木板房子里,开始新中国剧社的创建工作。

为了慎重起见,杜宣专程到南岳和坪石寻求田汉和洪深的支持,并得到他们肯定的答复。

1941年7月以后,陆续有韦布、蔡子、王季平从贵州应约而来,原在各救亡团体的演剧队的蒋柯夫、费克、曹珉、巴鸿、李露玲、陈云、杨震、苏茵、赵直等人,相继参加剧社。

创业

李文钊创办新中国剧社,本来是有一些老板支持的。但老板们看到剧社赚不到钱,自然不愿投资。于是,新中国剧社成立后,社员要工资,日常要开销,伙食要花钱,这些经济重担压在李文钊个人身上。

杜宣对此回忆:“他(李文钊)已山穷水尽迫不得已将太太的金手镯卖了。当时金价低,也还不够演出费用,只得又去张罗,请人垫演出费。”

李文钊请人垫演出费的是新中国剧社第一个演出剧目,陈白尘的《大地回春》。这个戏虽然演得不错,但票房不是很好。雪上加霜的是,戏刚演完,垫演出费的前台负责人带着全部票款逃走了。1941年10月10日那天,《大地回春》演出完成,新中国剧社全体社员断炊。

根据杨震的回忆:

全体社员经过认真讨论,决定向李社长摊牌,跟他分道扬镳。凭借大家对事业的忠贞和聪明才智,天塌下来也能用肩膀顶住。李文钊先生这时倒也通情达理。他承认自己对客观困难估计不足,对主观力量又估计过高,结果使大家陷入如此困境,实在愧对众人。他决定无条件地退出剧社。

随着李文钊的退出,新中国剧社开始自负盈亏。杜宣和姚平为剧社筹措柴米,四处奔波。田汉也想办法为新中国剧社解决生计问题,他回忆:

我住的那房子隔壁是一家米店。我和他们有来往。比如今天赊了一担米,半担给文艺歌剧团,半担给“新中国”。他们便有伙夫来挑去了。文艺歌剧团赚了钱养“新中国”,“新中国”有了办法也养文艺歌剧团。

第一批加盟新中国剧社的韦布称田汉为新中国剧社的保育员和监护人。他写道:

(田汉)把他的喜怒哀乐之情和我们剧社的命运,在一个相当长的时间里,紧紧地融合在一起了。当我们困惑时,他为我们指明方向;当我们情绪低落时,他为我们振奋士气;当我们发生争议或分歧时,他为我们剖析是非,以他博大的襟怀与尖锐的洞察力,使我们拧成一股绳,继续战斗下去;甚至当我们发生断炊之虞时,他会把家中仅有的米全部送来给我们煮饭,自己再去解决他一家老小的晚饭问题。

《秋声赋》

对于新中国剧社这样一个完全民营的剧社来说,演出能够有票房的剧目才是它的生存发展之道。

作为新中国剧社这些年轻人的前辈,田汉不仅在物质上帮助新中国剧社,而且还为新中国剧社创作剧本,以从根本上解决其生存发展的问题。

1941年12月,田汉开始了话剧《秋声赋》的写作。

《秋声赋》的本意,田汉是写“从桂林文化的盛期写到它的萧条沉默,由此再给它们一些生气,预约一个前途”。

后来成为北京人民艺术剧院“话剧皇后”的朱琳,当年在《秋声赋》中饰演女诗人胡寥红的角色。多年后,她回忆田汉写《秋声赋》的情景:“他为剧社日夜赶写《秋声赋》,他写一幕我们排一幕,我们必须赶写、赶排、赶快演出,否则就维持不了生活。”

一个月的时间,要写剧、改剧、排剧和演剧,几乎不可能的事情,但新中国剧社就让它变成了现实。

就这样,《秋声赋》于1941年12月28日在国民大戏院正式演出,连演6场,获得一片赞誉,帮助新中国剧社走出了经济困境。

瞿白音

《秋声赋》的成功除了田汉的编剧外,还与一个人有关。这个人就是瞿白音。瞿白音是《秋声赋》的导演。这同样是一个被人们普遍遗忘了的名字。

瞿白音是1941年11月来到桂林的。如杜宣所说:“白音的来到给剧社增加了很大的力量,不仅我们希望他来专门从事剧社的导演,同时他还是一个出色的经营人才。”

除了导演,具有经营才能的瞿白音,“对剧社的经营管理,队伍的培养提高等方面,都作出了不小的建树。”

1942年9月,在桂林站稳脚跟之后,新中国剧社召开了阳朔会议。

阳朔会议在阳朔中学召开。阳朔会议主要做出了两个重要决定:一是为了剧社的生存和发展,要改变经营方法,每年抽出一定时间到铁路沿线的大城市进行旅行公演;二是成立艺术委员会,改变政治热情高、艺术质量低的状况。正是在阳朔会议前后,瞿白音当选新中国剧社理事长。

西南剧展

1941年10月加盟新中国剧社的周伟多年后回忆:

1943年春,新中国剧社旅行公演到达长沙后,瞿白音与演剧九队队长吕复常常谈论问题。他们感觉到抗战以来戏剧运动虽然有很大成绩,但是在恶劣的政治环境下有些戏剧团队变得无声无息了。一向活跃在前线的戏剧队伍,也感到苦闷和彷徨。如果能把散处在西南各省的剧团和戏剧工作者聚集在一起,互相观摩,交流经验教训,共同探讨艺术创作上的各种问题,明确今后的努力方向,那将是一件好事。于是,瞿白音代表新中国剧社倡议,在桂林举行戏剧展览。

新中国剧社回到桂林,瞿白音去拜访欧阳予倩。当时欧阳予倩正在筹建新馆,瞿白音提醒欧阳予倩,如果能够在新落成的艺术馆举行戏剧展览,那是非常理想的。欧阳予倩意识到这是个非常好的建议,既可以借此向广西当局要求经费,又可以向社会各界寻求援助。于是,欧阳予倩提出由新中国剧社和广西省立艺术馆共同负责戏剧展览的筹备。

田汉的回忆也谈到瞿白音的建议:

某日我在中正大桥的东端遇瞿白音兄,他和我谈到西南戏剧展览的计划,他已经和予倩先生谈过,我也极赞成他的旺盛的企图心,答应尽力帮助这一理想的实现。

田汉进而指出:

这一空前盛会之实现,是由于新中国剧社与广西省立艺术馆的高度合作,在筹备处全权代表“新中国”的是瞿白音君,代表艺术馆的是田念萱女士。他们两个都是干才,又都勇于负责。筹备的初步是大量的文书工作,得请有关的政府首长充任会长和名誉会长,得请西南八省教育当局指导支持,更得向广西戏剧界人士和戏剧团体发出展览的号召。还有如何筹募经费,特约剧场,布置交通及住宿等等,他们都做得很好。所以然者当然也因为他们后面都有群众基础。“新中国”全体社员和艺术馆的一样都编入大会作职员,全部机构和器材也都供大会之用。

虽然西南剧展以广西省立艺术馆的名义举办,确如田汉所说,新中国剧社全方位地深度地投入了工作。西南剧展设秘书处,秘书处设总务、招待、宣传、演出和资料五个部门。而秘书处负责人主任秘书为瞿白音;招待部主任蒋柯夫、宣传部部长洪遒、资料部部长许秉铎,皆为新中国剧社成员。

1984年,一批当年西南剧展的亲历者云集桂林举行了“西南剧展四十周年座谈会”。会上,原演剧九队队长、时任中央实验话剧院副院长吕复对西南剧展作了一个定论式的概括,他是这样说的:

西南剧展,是广西省立艺术馆馆长欧阳予倩和新中国剧社理事长瞿白音共同发起,征得以军委会政治部三厅艺术处长和文化工作委员会领导成员作公开身份、实为中共秘密党员的田汉同志的同意,联名倡议,为迎接二月十五号的戏剧节和广西艺术馆新厦落成而举行的,是得到中共上级党组织支持,在党的领导下进行的;是具有扩大抗日统一战线意义的进步活动;加强了戏剧界的团结,总结了七年抗战戏剧活动的经验,增强了坚持抗日的信心,为争取抗日战争的最后胜利,为贯彻《在延安文艺座谈会上的讲话》的精神,作了思想准备。

花落四方

1945年11月,新中国剧社对抗战胜利后剧社的生存发展发生分歧:瞿白音主张向港粤发展,建立企业化的演出公司;大部分社员主张留守昆明,条件成熟后再向上海转移。两种主张相持不下,新中国剧社因此分裂,瞿白音等13人去往广州,汪巩等人留在昆明。

原国民党励志社副总干事侯鸣皋在《蒋介石的内廷供奉机构:励志社内幕》一书中写到新中国剧社的这个分裂。

1945年9月,侯鸣皋与瞿白音在昆明合办新中国文化建设公司,公司在筹组期间,新中国剧社内部因为公司董事名额分配问题发生争执,侯鸣皋主张他应该占多数名额,新中国剧社部分成员认为应由新中国剧社占多数名额。瞿白音同意侯鸣皋的主张,新中国剧社部分成员认为瞿白音被侯鸣皋收买。由是,新中国剧社一分为二。瞿白音带领王逸、许秉铎、巴鸿、李露玲、蒋锐、兰谷、周伟、王季平等人另组“建国剧艺社”前往广州。

1946年9月,汪巩作为理事长的新中国剧社一年后离开昆明,辗转武汉、南京、苏州。

1946年11月新中国剧社到达上海,聘请欧阳予倩作为艺术顾问。

1946年12月,新中国剧社赴台湾演出,直到1947年3月回到上海。

1947年12月,新中国剧社在上海演出9个月后,根据党组织的指示,解散剧社,社员分散转移。

1945年11月,从新中国剧社分离出来的建国剧艺社抵达广州,因其新中国剧社分社的身份,演出被停止。

1946年初,建国剧艺社转移到香港。

1947年,在夏衍、章泯等人的帮助下,建国剧艺社的成员“化整为零,打下电影界”,分别参加了“大中华”“大光明”“南群”等影业公司。

1950年初,建国剧艺社从香港返回广州,参加了华南人民话剧团。

正如闻一多所说:

(新中国剧社)不但指示了中国戏剧工作的新道路,而更要紧的是表现了中国知识分子的新觉悟,因此也就真能名副其实的象征了“新中国”。今天凡是看过他们的“活报”,听过他们歌咏的人,没有不惊讶于他们的天才式的作风;凡是听过他们在桂林撤退前的工作和在黔桂线上流亡的故事的人,也没有不激动于他们的英雄式的气派的。你问:同是剧团,甚至同是中国人,“新中国”何以表现得这样卓越、这样动人?“新中国”简直是一篇传奇故事,一个神迹,这秘密究竟在哪里?我说:很简单,认识了人民,热爱着人民,觉醒了的知识分子!不但戏剧,而且“行行出状元”,只要认识人民,每个知识分子都是一个可能的天才和英雄。

新中国剧社后来的道路也证明了闻一多的判断。新中国成立后,新中国剧社的社员们成为新中国戏剧、电影界的骨干力量,石联星、朱琳、刁光覃、孙泽钧、孙捷、岳勋烈分别成为北京人民艺术剧院、中央实验话剧院、上海人民艺术剧院演员,严恭、李露玲、巴鸿、陈云、韦布、洪遒分别成为长春电影制片厂、北京电影制片厂、上海电影制片厂、珠江电影制片厂演员,周伟、叶露茜分别在北京电影学院、上海戏剧学院任教,等等。